Tiempo de lectura: 6 minutos

Titivillus es el demonio patrón de los errores.

Durante la Edad Media, introducía las faltas en los libros copiados por los

amanuenses. Vivía en los monasterios, recintos fervientes de celo y de pasión,

criaderos de arrebatos. Una letra, o una desinencia, podían pervertir el

sentido, torcer una virtud hacia el infierno. Lo que conservamos de lo antiguo

pasó el filtro de esas llamas, de aquel recogimiento atormentado y frágil. Los

errores —asimilados, refutados— son la médula de nuestra condición.

Hay errores de palabras, de líneas, de vocales

que orean el pensamiento; hay errores de doctrinas, de mundos, de la

imaginación.

Supongamos… un monje moderno en el fragor de

una ciudad. El gran abad de la novela.

Titivillus abre un libro. Todavía no es un

libro, su autor, Marcel Proust, lo está escribiendo, la letra es menuda,

compacta, abundan tachaduras. El genio está inspirado, piensa Titivillus. Lee:

es la historia de un viejo escritor que come papas, asiste a una exposición de

pintura holandesa, ve un cuadro de Vermeer que lo cautiva, nota un detalle, de

pincelada fina, de capas y matices primorosos, lo compara con su propia

escritura. Repasa sus libros, mira el cuadro, el detalle, recuerda su estilo. Y

se muere. Estaba enfermo, pero nadie sospechaba un desenlace así. Era famoso,

quizá resurja en la memoria, tal vez prenda un destello de cierta belleza

irrefutable, de leyes morales remotas, a las que obedecía… Titivillus se ríe.

Traspapela las hojas, lima un apunte, reintegra todo. Proust ya remató la

última versión, ya se imprime.

Bergotte, el escritor tan apreciado por el

Marcel de En busca del tiempo perdido, muere; sin embargo, treinta y tres

páginas después, sigue vivo. No hubo elipsis, marcha atrás, ningún

revolvimiento del orden temporal. Simplemente, fue un error: cuando La

prisionera, quinto de los siete volúmenes de la novela, estaba terminado,

Proust añadió el episodio de la muerte de Bergotte; luego omitió editar,

acomodar la secuencia de los hechos. Titivillus se frota las manos, el lector

se pregunta por qué.

El

método de Proust —catorce años pasados escribiendo de noche, en la cama, en una

recámara forrada de corcho para aislarse del mundanal ruido, en un bulevar de

París— se afina en ese error. Proust escribía en hojas sueltas y cuadernos, su

secretaria pasaba a máquina; él revisaba y agregaba líneas, o páginas y

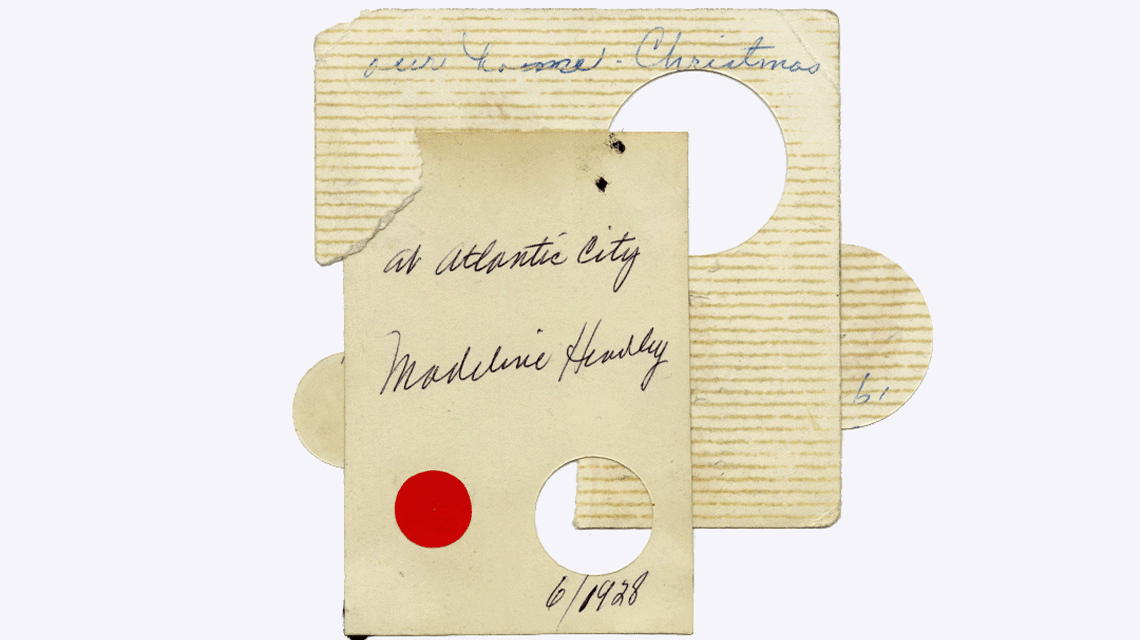

páginas, a mano. El editor Gaston Gallimard, el 7 de noviembre de 1922, recibió

el mecanografiado de La prisionera. Once días después,

Marcel Proust moriría.

El

desliz ha concentrado el interés filológico sobre las operaciones distintivas

del laboratorio del autor, a través del cotejo de cuadernos, hojas manuscritas

y diferentes redacciones mecanografiadas. A partir del hecho crudo, que asienta

el eje de una sección de la novela, Proust trabaja añadiendo, desmembrando,

separando. Si tomamos el episodio de la muerte de Bergotte como paradigma del

procedimiento, se desglosa este modus operandi: en principio un informe sucinto

(“Me enteré de que aquel día había ocurrido una muerte que me causó mucha pena,

la de Bergotte”), casi fuera un titular, o una sinopsis lapidaria. Siguen

añadiduras o digresiones generales sobre el tema (los médicos y la medicina),

una vuelta hacia atrás (“Había años en que Bergotte ya no salía de su casa”) y

una adición que arranca con un conectivo (“Por lo demás…”), a calibrar el

tono asiduo y confidencial. Para cerrar la sección, Proust retoma el argumento

esbozado al principio y lo desarrolla con un análisis donde cada tema encuentra

su definición y cada pregunta su respuesta provisoria.1

Los ejemplos que siguen pueden ilustrar otro

engranaje de la composición, el procedimiento de amalgama de los materiales y

su aplicación.

En La fugitiva, el sexto volumen, leemos: “Como las mujeres que sacrifican

resueltamente su cara a la esbeltez del tipo y no salen de Marienbad, Legrandin

había tomado el aspecto desenvuelto de un oficial de caballería. Mientras que

monsieur de Charlus se había vuelto torpe y lento, Legrandin era ahora más

esbelto y ligero, efecto contrario de una misma causa”.2

Y

en El tiempo recobrado, fin y embrión de la

novela: “A medida que M. de Charlus fue engordando, Roberto […] como ciertas

mujeres que sacrifican resueltamente su cara a su tipo y, a partir de cierto

momento, no salen de Marienbad, […] se había vuelto más esbelto, más rápido,

efecto contrario de un mismo vicio”.

Proust asocia a un personaje, o a un tema, una

figura, una metáfora, un color… el diccionario simbólico de cada criatura y

panorama. En su momento los emplea, como un zurcido, una costura, una línea que

torna dos perfiles en una sola vista, la anatomía concreta de una sensación.

Luego tira la hojita, el apunte ya es la célula de una novela viva, su forma.

Pero Titivillus la recoge y la pone en su alfiler, lista para usarse. Proust se

confunde, no percibe, baraja personajes, el lector quizá recuerde un detalle

hace cientos de páginas atrás.

En

otra ocasión Proust sorprende a Titivillus. En el primer volumen, Por el camino de Swann, el narrador adolescente describe un paisaje

observado desde un carruaje en movimiento; es una pieza literaria, intencional,

donde la expresión adquiere la conciencia de una vocación:

Solitarios, surgiendo de la línea horizontal de

la llanura, como perdidos en campo raso, se elevaban hacia los cielos las dos

torres de los campanarios de Martinville. Pronto se vieron tres; […] Los

minutos pasaban; íbamos aprisa, y, sin embargo, los tres campanarios estaban

allá lejos, delante de nosotros, como tres pájaros al sol, inmóviles, en la

llanura. […] Un poco más tarde, cuando estábamos cerca de Combray y ya puesto

el sol, los vi por última vez desde muy lejos: ya no eran más que tres flores

pintadas en el cielo, encima de la línea de los campos. Y me trajeron a la

imaginación tres niñas de leyenda, perdidas en una soledad, cuando iba

cayendo la noche: […] las vi buscarse tímidamente, apelotonarse, ocultarse

unas tras otras hasta no formar en el cielo rosado más que una sola mancha

negra, resignada y deliciosa, y desaparecer en la oscuridad.

En

el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en

flor,

el joven Marcel observa, estando inmóvil, a un grupo de muchachas que se

acerca:

[…]

allá por la otra punta del paseo del dique, destacándose como una mancha singular y movible vi avanzar a cinco o

seis muchachas tan distintas por sil aspecto y

modales de todas las personas que solían verse por Balbec como hubiese podido

serlo una bandada de gaviotas ‘venidas de Dios

sabe dónde y que efectuara con ponderado paso —las que se que daban atrás

alcanzaban a las otras de un vuelo— un paseo por la playa, paseo cuya finalidad

escapaba a los bañistas, de los que no hacían ellas ningún caso, pero estaba

perfectamente determinada en su alma de pájaros.3

El punto de vista es especular y contrario

respecto al fragmento anterior: aquí un observador inmóvil y un objeto en

movimiento, allá un observador en movimiento y un objeto inmóvil. Aquí un

objeto vivo, allá inanimado. Sin embargo, la serie de asociaciones es la misma.

En el primer caso, para describir los campanarios, el narrador evoca los

pájaros, las flores, las niñas y una mancha; en el segundo caso, para evocar la

aparición de las muchachas en flor, cuyo fulcro es Albertina, el amor próximo a

brotar, evoca una mancha, las muchachas, los pájaros. Entre un pasaje y otro

corren unas seiscientas páginas y el mecanismo aflora: Proust construye una

secuencia metafórica y la aplica a contextos diferentes. Titivillus no lo

advierte; o tal vez sí, y se detiene, admirado.

Volvamos

a La fugitiva, cuando el narrador, en Venecia,

presencia una conversación entre dos diplomáticos, monsieur de Norpois y el

príncipe Foggi. Resume el diálogo acentuando y matizando la actitud, el tono y

la gestualidad de los dos. Y concluye: “A los tres meses un periódico contó la

entrevista del príncipe Foggi con monsieur de Norpois. La conversación se

reproducía como hemos dicho, con la diferencia de que, en lugar de decir:

‘Monsieur de Norpois preguntó finamente’, se leía: ‘Dijo con esa fina y

encantadora sonrisa suya’. Monsieur de Norpois consideró que ‘finamente’ tenía

ya bastante fuerza explosiva para un diplomático y que aquel añadido era por lo

menos intempestivo”.

El

personaje actúa como si hubiese leído la novela, cita el texto que asegura su

existencia: “finamente” es término que monsieur de Norpois sólo pudo hallar en

las páginas de En busca del tiempo perdido. Una pesquisa

indiscreta en los bosquejos y las variantes, que recoge la edición de La

Pléiade, revela que en una versión fechada en 1921 y muy próxima al libro

publicado, esta paradoja no figura. En la redacción definitiva de La fugitiva se agrega el insidioso detalle y se suprime la

denominación del diario, que en el bosquejo era el New York Herald. Una sustracción de realidad y un añadido de

verdad novelesco, donde una vez más es la memoria del texto lo que sostiene la

lectura y da materia a la escritura, como referente y destino de la narración.

¡El

método de Proust! A conclusión de la novela, en la página 3019 (de 3025,

sumando los folios de la edición francesa), el narrador decide ponerse a

trabajar, a escribir el libro de su vida, el libro que estamos leyendo, En busca del tiempo perdido. Será como un vestido, hilvanado por medio del

concierto de hojitas apuntadas, ora aquí ora allá, con alfileres. “Aunque no

tuviera junto a mí todos mis papelotes, como decía Francisca, y aunque me

faltara precisamente el que necesitaba, Francisca comprendería bien mi

nerviosismo, siempre decía que no podía coser si no tenía el número del hilo y

los botones que hacían falta”.

Titivillus exulta, le queda fácil la tarea, no

hay de qué aburrirse.

Francisca, la criada de Marcel, moldeada sobre

Céleste Albaret, ama de llaves, secretaria y confidente de Proust, mirando

“como un sastre” sus cuadernos roídos, por su parte sentencia: “No creo que se

pueda arreglar, es cosa perdida. Qué lástima, a lo mejor estaban aquí sus

mejores ideas. Como dicen en Combray, no hay peletero más entendido que las

polillas. Se meten siempre a las mejores telas”.

Y

traman. EP

1

Un testimonio de la investigación sobre la génesis de la novela, se encuentra

en la edición de referencia: Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Bibliothèque de la Pléiade, 4 tomos,

Gallimard, 1987-1989. En este caso, véase el tercer tomo, pp. 1737-1738.

2

Todas las citas son tomadas de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, 7 tomos, Alianza Editorial. Las traducciones

se deben a Pedro Salinas (vols. 1 y 2) y a Consuelo Berges (vols. 5, 6 y 7).

3 Las cursivas de esta cita y de la anterior son

mías.