En las afueras de Madruga, Cuba, a una hora de La Habana, existe una comunidad de menos de 10 personas, que se fundó hace más de 100 años, a finales del siglo XIX. La Loma del Grillo, poco a poco, desaparece.

En las afueras de Madruga, Cuba, a una hora de La Habana, existe una comunidad de menos de 10 personas, que se fundó hace más de 100 años, a finales del siglo XIX. La Loma del Grillo, poco a poco, desaparece.

Texto de Paul Antoine Matos & Óscar Rivero 25/11/19

En las afueras de Madruga, Cuba, a una hora de La Habana, existe una comunidad de menos de 10 personas, que se fundó hace más de 100 años, a finales del siglo XIX. La Loma del Grillo, poco a poco, desaparece.

Vamos hacia un lugar al que ya pocos van. Un lugar perdido en este país. Un lugar cuyo futuro se desvanece, al igual que su pasado. Pronto la Loma del Grillo quedará en el olvido.

La gua gua nos deja sobre la carretera Central de Cuba. Pocos coches pasan a través de ella, todos símbolos de otra época: americana o soviética. Los hay muy robustos, emblemas de la proyección de Estados Unidos hacia el mundo durante los años cuarenta y cincuenta; y los hay muy burocráticos, de forma cuadrada, como la Unión Soviética en las tres décadas anteriores a su disolución. Pero son pocos.

Caminamos por el monte a través de un sendero de tierra roja, casi naranja, rodeado por un llano verde explosivo donde el ganado pasta, al fondo las palmeras con sus cocos enmarcan el trópico en verano; en medio del campo hay una poceta cubierta ya por la maleza, de ahí sacaban agua.

La loma, inclinada y llena de árboles, se eleva a 300 metros sobre el nivel del mar, se interpone entre la mirada y el horizonte. En lo alto fue donde vivían hasta que triunfó la Revolución Cubana. Luego casi todos bajaron.

Saúl Rodríguez Valencia me muestra desde lejos ese lugar en lo alto de la loma, donde está el mirador —en su acento cubano pronuncia miradol— y me dice que desde ahí se puede ver por completo Madruga y, por las noches, el horizonte se ilumina con las luces de Matanzas, 45 kilómetros al noreste.

Él ha vivido sus 48 años en Madruga, un pueblo de 20 mil personas en la provincia de Mayabeque. Desde ahí partimos en la gua gua, un pequeño autobús lleno de personas que recorre todos los días las carreteras del país; muchas veces la espera a que pase es larga, como todo aquí, pero esa actitud de los cubanos de convivir con los demás sin importar los retrasos sirve de contrapeso a ese tiempo que se derrite bajo el sol.

El viaje desde Madruga hasta aquí fue corto, tan solo cinco kilómetros. Estamos en la provincia más próxima a La Habana, una hora al oriente de la capital del país. Aquí la gente subsiste con el campo, en la ganadería y la siembra, vendiendo los productos al Estado o comerciando en La Habana, y también el dinero que les envían sus familiares desde fuera de Cuba.

Saúl es como todas las personas que he conocido aquí: trabajador y alegre. Desde las seis de la mañana está en el campo para sacar a las vacas y cuidar la cosecha; cuando regresa saluda a todos con una sonrisa en sus labios.

De joven, a partir de los 16 años, se levantaba a las 2 de la mañana para trabajar y regresaba a su casa a las 8 de la noche; a veces se iba de fiesta y se prolongaba, hasta volver a las 12.

—A la 1, el viejo me decía “oye, no te acuestes, párate y dale”. Y me tenía que ir a la ganadería, para cuando llegaran los vaqueros me veían ahí, me despertaban y volvía a trabajar.

En las fiestas tomaba ron y escuchaba rancheras mexicanas. Lo sigue haciendo.

Su madre murió joven, de 36 años, cuando él tenía solo 14. De ella heredó el apellido Valencia, que desciende de un linaje que hace más de un siglo cruzó el mar Caribe escondido en un barril. Saúl es alto y flaco, su cara con facciones afiladas y piel morena rojiza. Los pocos que todavía viven o aquellos que alguna vez vivieron en la Loma del Grillo tienen los mismos rasgos que él, eso les distingue del resto de los cubanos y los habitantes de Madruga.

Tenía 15 tíos y tías a quienes visitaba los fines de semana, cuando subía a la loma y jugaba con sus primos a los pistoleros escondidos.

—Con palos de madera, lo mismo hacíamos de bandido o éramos policías. Éramos una pila, una pila de chiquillos.

—¿Qué pasó con ellos?

—Se fueron. Lo que pasa, tú me entiendes, se fueron estudiando, uno es médico, el otro ingeniero, tú me entiendes.

—¿Para dónde se fueron ellos?

—Pa’ los pueblos. Hay en todos lados regados.

Cuba, ya se ha dicho tantas veces, es un país congelado en el tiempo. Pero en esta tierra, en la Loma del Grillo, el paso del tiempo es casi tangible; se derrite. Y se evapora.

Hace décadas, unas 15 familias la habitaban. Aquí vivían, apartadas del resto. Eran más de 50 personas quienes se acostumbraron a existir en la cima de la Loma del Grillo, trabajando la tierra y criando animales; comiendo las viandas (malanga, camote o boniato, papa) que cosechaban y carne de pollo y puerco.

Bajaron a la falda de la Loma del Grillo, todos descendientes de las mismas familias que han vivido aquí desde hace más de un siglo. La mayoría la abandonó en los últimos años.

Dejamos atrás el llano y nos adentramos en la selva. Me cuesta trabajo vislumbrar lo que fue la comunidad y reconocer el lugar en el que vive una decena de personas, si acaso. Saúl me guía y pienso que deben estar más arriba, hasta que veo a una señora con varios perros rodeándola, que nos ladran cuando nos acercamos.

Detrás de ella, una casa pequeña construida con madera y láminas de aluminio. Entre la selva sus maderas funcionaron como camuflaje para mis ojos, tardé en descubrirla. Tiene pocas cosas materiales, lo suficiente para vivir. En cualquier otro país latinoamericano se consideraría pobreza extrema, pero Graciela Valencia, quien vive en ella, dice que le gusta vivir en el campo a pesar de que tiene otra casa en Madruga “con todas las condiciones”.

A menos de 30 metros hay una segunda casa, también perdida entre la selva. Igual de madera y aluminio, con solo dos cuartos. Uno con una cama vieja, un colchón y una almohada que adquiere el grisáceo color del tiempo, y el otro con una pequeña cocina con los elementos básicos para subsistir: vasos, un cucharón, una sartén. No veo estufa o lavadero. En ninguna casa noto electricidad o agua, aunque me dicen que la luz llegó a la comunidad hace más de 25 años.

Graciela carga un cachorro color miel entre sus manos que se llama Chucky. Un lazo azul recorre el cuello del perrito, lo acaricio durante mi plática con ella. Graciela se sorprende de la visita de otro yucateco.

—Ah, igual que nosotros –dice y los tres nos reímos.

Soy el segundo yucateco que llega a los de la Loma del Grillo en un mes. El otro fue Óscar Rivero, el fotógrafo. Graciela dice que tiene que irse a Madruga en 5 minutos, que no me puede atender, pero Saúl interviene y me dice:

—Anda, hazle la pregunta que tú quieres hacerle a ella.

—¿Cómo decirle a eso? Que no tenía lugar… un emigrante —me responde Graciela—. Él lo mismo estaba en Los Palos, en Vegas, y entonces vino aquí, se conocieron aquí. Se casaron.

Graciela me habla de cómo llegó su padre, don Julio Valencia, hasta Cuba. Fue en un barril, como polizonte de un barco que al parecer partió desde Veracruz. Viajó escondido con sus padres y su hermano José. Huían de una guerra en México.

Eso fue hace más de cien años, a principios del siglo XX, me dicen sus descendientes. Es un aproximado. Ninguno logra decir con certeza cuándo llegó Julio Valencia a la Loma del Grillo, ni cómo era su vida antes de abandonar México.

Ni siquiera saben el año en que nació, más que fue un 16 de julio de hace más de un siglo. Era de la Península de Yucatán, eso sí les parece seguro, pero no recuerdan, no saben, la ciudad o el pueblo en el que nació. Me dicen que vivió en una cueva durante sus primeros años en Cuba, que vagó con su familia por varios pueblos, hasta que descubrió un pedacito de tierra, la Loma del Grillo, y a sus otros habitantes, que tenían el mismo origen errante del otro lado del Caribe.

En Cuba se casó con Pascuala Gutiérrez, también migrante, pero proveniente de las Islas Canarias, del lado oriental del Atlántico.

Saúl es el único que afirma que su abuelo murió de 110 años, los demás dicen que fue a los 105 o 108. Murió hace unos cinco años, por ahí del 2014, me dice.

Julio Valencia habría nacido alrededor de 1905 y escapado de México en la década de 1910 con 8 años. Pudo ser un refugiado que huyó de la Revolución Mexicana. Convulso el país, los hacendados yucatecos aprovechaban la cercanía de la isla para protegerse; otros, los jornaleros, iban a Cuba con la esperanza de trabajar en el cultivo de azúcar y mejorar sus condiciones de vida; unos más evitaban ser parte de las filas de los ejércitos en pugna.

De un barco que partió desde el puerto de Veracruz con ellos no logro encontrar indicios. Tampoco tendría por qué. Eran polizontes, migración ilegal. Refugiados.

¿Cuántas personas habrán huido así de una guerra, de cualquier guerra, de todas las guerras? Escondidos en un barril, navegando barcos o en un contenedor de un tráiler para cruzar las fronteras. No tienen pasaporte, ni visa, a veces ni siquiera una identificación oficial; tampoco pasan por aduana o las oficinas de migración.

Son personas cuyos saltos entre naciones han desaparecido de los registros del mundo.

Graciela se levanta todos los días a las 7 de la mañana para trabajar el campo. Le echa comida a los pollos y ayuda a su esposo con las reses. Su vida la pasa aquí en la falda de la loma sin que suceda mucho.

—¿La libreta se la dan? —le pregunto. La libreta de racionamiento es la forma en que el Estado cubano otorga insumos a los ciudadanos para vivir, creada en los albores del triunfo de la Revolución con la intención de enfrentar la escasez provocada por el bloqueo comercial de Estados Unidos. Son productos básicos: huevos, pollo, aceite, arroz, frijoles negros, fósforos y pan. Es insuficiente para sobrevivir cada mes.

—Sí, es para el consumo. Cogemos el mandado del mes, cinco libras de arroz pa’l mes entero, no sé cuantas de frijol pa’l mes entero, eso es normado.

— ¿Viven aquí de lo que comen, de lo que cultivan?

—Vendemos. La leche que yo aporto se la vendo al Estado. Y el Estado me la paga a mí a 4.50 pesos por litro —eso es menos que un cuarto de dólar estadunidense.

— ¿Cada cuánto la llevan?

—Todos los días hay que llevar de 10 a 15 litros. Las vacas no están aquí, las vacas están pa’l monte, pa’arriba. Tenemos cinco o seis.

— ¿Les piden algún mínimo de litros?

—Sí, sí, dos litros por vaca. Nosotros aportamos más porque hay que vendérselo a ellos.

La leche, me dice, se usa para hacer el yogurt que es enviado a las escuelas y los hospitales. Y también para hacer la mantequilla y el queso que consumimos los turistas, productos que para los cubanos son muy caros y rara vez prueban. Las diferencias entre el privilegio al viajar radican en ser cubano o no serlo.

—Nosotros no podemos probar ni siquiera un pedacito de la carne de la res, el turismo sí. Para nosotros eso no existe, nosotros lo criamos, pero eso no lo podemos comer.

Además de la libreta, Graciela come lo que cosecha. Se dan muy bien las viandas: el boniato o camote, la malanga y la papa brotan en la tierra de la loma. Don Julio Valencia y Pascuala Gutiérrez también comían eso. Y desde México heredaron la cocina con maíz.

Con el maíz hacen tortas (así le llama a las tortillas) y les ponen la empella, esa es la chicharra del puerco que cruje y suda grasa cuando está en la boca. También toman atol[1].

Dice que había unos ajís en la loma, chiquitos y largos, que dolían. Unos ajís que eran redondos, llamados “cachucha”, y a otros que les dicen “picaculo”. Ají es chile.

A Graciela ya se le olvidó que en 5 minutos se tenía que ir a Madruga y seguimos platicando. En un momento, también olvida la fecha de nacimiento de una hermana suya y Saúl se pone a discutir con ella sobre eso.

—Damarys es más chiquita que yo y yo tengo 50 —dice Graciela.

—48 años tengo yo, nací en el 71, el 9 de enero —le refuta Saúl.

—Yo en el 68, el 24 de agosto.

—Saca la cuenta del 71.

—Sí, pero Damarys es más chica que yo, muchacho.

—Tú te estás quitando la edad, porque Dami tiene 52 años.

Les observo discutir como si se tratase de la partida de ajedrez entre Raúl Capablanca y Carlos Torre Repetto, Cuba y Yucatán, en 1925 en Rusia. De un lado al otro se dicen fechas en lugar de mover alfiles y caballos, pero pronto me doy cuenta que nunca lograrán descifrar las edades de Damarys.

— ¿Usted se siente cubana? —les interrumpo.

—Sí, me siento muy bien aquí en Cuba. Es un país muy libre, tú sale a la hora que usté quiera, no hay peligro con nada y nadie se mete contigo.

México, el resto de Latinoamérica, casi no conocemos tal nivel de seguridad. La violencia extrema se ha apoderado de nuestros países y la hemos normalizado a tal punto que Cuba se convierte en un paraíso de la paz. Los días y las noches se está en calma, y la gente se conoce, difícilmente un criminal mantendría su identidad por mucho tiempo.

—¿Tiene hijos?

—No, no tengo. Ni yo, ni mi hermana, ni Rosa. Yo no quise tener hijos, porque me tocó cuidar a mi mamá, que ya estaba viejita y luego a mi papá. Toda mi familia está fuera, toda. Unas hermanas que viven en Chambolí, otra en Aguacate, mis sobrinos que viven en Madruga, en Pinar del Río; familia sí que tenemos donde quiera, en Los Palos, en Matanzas, en Cárdenas, en Melena, donde quiera hay un yucateco ahí regado.

Una carreta tirada por una yegua aparece con dos hombres. Ambos tienen una botella de ron abierta. El más joven toma un poco y se la pasa al mayor, quien bebe un sorbo. Éste le pasa un trago a Saúl, quien también lo prueba. El ron llega hasta mí.

—El ron destruye a la persona, tiene mucha liga, que no es como el ron bueno que, por ejemplo, viene sellado en botella —me había advertido Graciela unos minutos antes, al platicarme de Amado, su hermano, quien falleció el 26 de febrero por una cirrosis hepática.

La liga, me explicó antes de la llegada de la carreta, es el agua sin tratar del ron, la cual puede estar contaminada o sucia, y eso daña el hígado.

Al ron de mala calidad le dicen “mata-ratas”. En Madruga, me dijo Saúl, hay como 6 o 7 casos de personas con el hígado dañado que conoce.

—Se ha muerto una pila. Y hay más esperando, esperando a que llegue la gua gua.

Le doy un pequeño trago al ron. Es más fuerte de lo que esperaba y mi cara hace una mueca, que espero pase desapercibida para los recién llegados.

Los perros de Graciela ladran a la carreta. Dentro de ella hay otro, uno pequeño, café, y con la pata delantera izquierda rota. Dejamos a Graciela y caminamos unos metros para platicar con quienes acaban de llegar.

Don Pepe Valencia es el mayor de ellos. Potón, así le dicen, es su hijo, quien el día anterior cumplió 33 años. Me parece que aún está crudo, o se baja la cruda con el ron y empieza los 33 tomando.

—Uno hablaba español y la cosa de México. Hablaba mucho su lenguaje, con la madre mía, con su hermano, con mi tío —me dice don Pepe sobre su padre, don Julio Valencia y su familia.

Cuando el patriarca vivía, la Loma del Grillo se mantenía limpia, me dicen ambos. La loma hoy es invadida por la maleza, que se cuela desde el suelo hasta entre los árboles.

—Mi abuelo hasta los 105 años siguió manteniendo esto limpiecito, todo esto, que es monte ahora, lo mantenía limpiecito —me dice Potón.

Miro alrededor, a la selva cubana al filo de la loma y este lugar tropical es una pausa en el mundo moderno. En su momento pudieron pensar que era el paraíso de libertad tan buscado, a pesar de la tierra poco fértil de la lona, el aislamiento cubano y el destierro que sufrieron en México.

Su abuelo decidía. Era el Cacique de la Loma. Julio Valencia hacía fiestas a las que acudían su familia y sus amigos, algunos desde Madruga y otros desde Aguacate. Ahora al monte ya no llega nadie.

Don Pepe Valencia me muestra una vaca, grande y gorda y mansa, que se acerca a nosotros, me dice que no la pueden matar ni alimentarse de ella. Luego me invita a sentarme junto a ellos en un tronco, mientras el ron sigue pasando de mano en mano.

Ellos también trabajan en el campo y la ganadería, subsistiendo con lo que siembran y lo que le venden al Estado por obligación. No ven mucho futuro a la Loma del Grillo. Un muchacho adolescente (probablemente el más joven de sus habitantes), que acaba de pasar con su madre, me dice que no quiere seguir aquí, que se irá a estudiar y luego ya verá.

Muchas fiestas en la Loma del Grillo se hacían los viernes. Se tomaba ron y cerveza, para los niños se preparaba buñuelos, dulces de coco y fruta bomba (papaya). Se cocinaba un puerco asado.

Su preparación consistía en hacer un hueco en la tierra, poner la leña al fuego y envolver al cerdo en hoja de plátano. Cuando se sacaba, la carne del puerco se deshacía en fibras. En la Loma del Grillo todavía existe el hueco, pero el tiempo lo ha ido rellenando y no es tan profundo.

Es similar a la forma de preparar la cochinita pibil en Yucatán, enterrada en un hueco y envuelta en hojas de plátano.

También había res, antes la res se podía comer.

—Te voy a hacer una pregunta —y don Pepe me pregunta—: allá, tú, ¿lo tuyo es tuyo, una res, tu coges, la mataste, la cogiste y no pasa nada?

—No, no pasa nada —le respondo.

—Aquí, si la matas, vas a la cárcel —me advierte.

¿La música de las fiestas?, les pregunto, para regresar a la conversación. Mexicana, me dicen, la tocaban con una guitarra y un acordeón.

—Tira una canción, tira una canción —me piden.

—No, tengo una voz terrible. Necesitaría tomar mucho más ron.

—Tírala.

—La del Rey, es la que más me sé.

Y empiezo a cantar.

—No tengo trono ni reina —pido, suplico, que pongan música—, ni nadie quien me contenga, pero sigo sieeendo el Rey.

Todo tiembla. La yegua tira de la carreta de metal sobre el camino de tierra roja, vibra. Vibra cuando pasan sus ruedas sobre las piedras del sendero y vibra sobre los baches al entrar a la carretera. Los tres nos sentamos en un pequeño banco de madera que se desplaza hacia el frente. Potón tiene que acomodarlo cada pocos minutos, mientras el perrito de la pata rota se mueve hacia atrás y adelante, intentando encontrar un lugar seguro entre nuestras piernas. Saúl me pasa una soga para agarrarme y me siento como un emperador en la Roma antigua, siendo tirado por un carruaje de caballos, para seguir siendo el rey.

Al avanzar en una carreta, en un viaje muy distinto a la gua gua, percibo más la Cuba rural, con las pocas bardas del camino pintadas con las imágenes de los héroes de la Revolución, Fidel Castro, sobre todo de Fidel, eterno y presente aún más allá de su muerte. Mientras más nos alejamos de la Loma del Grillo, más el tiempo se congela en Cuba.

Potón se distrae para tomar el resto del ron y la yegua nos jala hacia la derecha de la carretera Central de Cuba, pero reacciona antes de irnos hacia un barranco. Tan solo fue una piedra en el camino.

Las gua guas y los coches nos rebasan por la izquierda. El calor y la humedad nos hacen transpirar. Saúl y Potón conversan sobre el negocio que el más joven acaba de hacer: cambió un caballo por esta yegua flaca y desviada.

Me entero que así viven en la Cuba rural, cada ciertas semanas se intercambian caballos y yeguas, como si fueran juguetes de colección.

De nuevo, solo que al entrar a Madruga, Potón pierde toda noción de la yegua y ésta choca contra la banqueta, logra controlarla y evita que caigamos al suelo. Este arriero no solo no llega primero, tampoco sabe llegar.

Saúl le pide a Potón que vaya hasta el final de Madruga por la carretera Central.

La carreta llega a donde Saúl quería, al otro extremo de Madruga. Nos dice que tiene una sorpresa para nosotros. Se baja.

Saluda a un par de amigos y regresa con una botella de ron nueva. La abre y nos la pasa para darle un trago, antes de retomar nuestro rumbo hacia Chambolí.

Llegamos al pueblito, Saúl deja la carreta y yo intento hacerlo, pero Potón alebresta a la yegua. Le pega con las riendas y ella se molesta, Saúl le dice que la tranquilice, y Potón la altera aún más y nos tira hacia atrás. Yo solo siento mi cuerpo caerse de espaldas. Rodar y rodar, rodar y rodar.

El perro de la pata rota se baja cuando la carreta metálica toca el piso.

Potón se ríe.

—Los domingos yo me siento en mi casa, pongo el televisor para ver una película, yo tengo mucha música mexicana, o pongo mi bocinita allá en el patio, me pongo a freír mi mantequita allá atrás en el platanal y la música —me dice Saúl mientras caminamos hacia una casa en Chambolí. Esas tardes de domingo las acompaña con una botella de ron.

México está presente en Cuba. Aquí en Chambolí y en Madruga y en la Loma del Grillo se escucha música mexicana, canciones rancheras y de banda. Saúl pone en una bocina inalámbrica un USB. Las canciones van desde José Alfredo Jiménez hasta los narcocorridos sinaloenses. Éstas últimas cantando sobre sicarios y el rey de la plaza.

México es un país lejano para ellos, a pesar de que si estuviese conectado vía terrestre podrían llegar en tres horas a la Península de Yucatán. Para los cubanos es difícil salir: el costo del pasaporte puede ascender a los 450 dólares estadunidenses, un equivalente de casi 11 mil pesos cubanos, cuando en la isla la gente gana entre 200 y 400 pesos cubanos al mes; además, deben comprobar su residencia. A veces puede costar hasta 1,500 dólares, según quien lo tramite.

A pesar de ello, muchos vuelan sobre el Canal de Yucatán para ir a Cancún y comprar ropa y zapatos para vender de regreso a Cuba.

En la loma y sus alrededores quieren, sueñan, conocer México, encontrar sus raíces y a la descendencia de sus antepasados que vivieron en la Península de Yucatán, estén donde estén.

Un día, un domingo, Berta Valencia estaba en su casa, sentada en la cama, peinándose. La radio estaba encendida. Entonces una voz dijo:

—Soy artista, yo soy cantante, tengo mi familia en Cuba y quisiera que trataran de comunicarse conmigo.

Luego escuchó su nombre: Ricardo Valencia. Era yucateco, contactando a Cuba.

Berta pensó que había encontrado a uno de sus familiares largamente perdidos. Una escisión del árbol genealógico del que se separaron un siglo atrás, pero cuyas raíces seguían brotando en México. Intentó anotar su teléfono. La voz y los números que salieron de la radio se habían esfumado ya.

Ella vive en una casa que le dio el Estado hace 4 años en el pueblo de Chambolí. Antes vivía ahí mismo, pero en lo que ella llamaba una “casita mala” con un corral de cochinos, en donde ha estado desde hace 30 años, tras salirse de la Loma del Grillo. El Estado cubano le dio un módulo de tres piezas: cuarto, baño y cocina, tras 10 años de gestiones.

En la sala tiene un barco hecho de conchas de adorno. Me dice que se lo regaló el embajador de Guatemala en Cuba, Juan León Alvarado, cuando hace unos seis años se acercó a ellos para conocer su historia y hasta llevó tequila para Julio Valencia.

Berta nos invita a unos bolillos rellenos de empella y un licuado de mango con yogurt. El comunismo hace que el cubano comparta con el otro su pan y su hogar. Saúl no toca su bolillo, pero es a mí a quien Berta le insiste que coma otro. Le digo que sí, aunque con el primero me llené.

—Cuando uno es pequeño uno no averigua nada —me dice Berta—. Ahora mismo tú eres jovencito y tú no le preguntas nada del pasado a tus padres porque no sabes si te va a hacer falta mañana. Ya cuando pasa no tienes nada.

— ¿Su padre le habló del henequén? —su padre era don Julio Valencia.

— ¿Del qué?

—Del henequén.

—Sí.

— ¿Qué le dijo de eso?

—Él lo sembraba en su finca. El henequén que sirve pa’ fregal, pa’ tejel, pa’ hacel soga. ¿De eso es lo que tú me estás hablando?

—Sí.

—Él lo sembraba en su finca.

Me emociona escuchar que diga eso. Significa que sí, que Julio Valencica debió llegar desde la Península de Yucatán. Berta reconoce el henequén como una planta para hacer sogas. Su padre debió conocerlo aun siendo un niño cuando, durante la década de 1910, las haciendas henequeneras en Yucatán empleaban, esclavizaban, a los mayas para fabricar los textiles del llamado ‘oro verde’, que enriqueció a los blancos peninsulares. Cuando le pregunto sobre los hacendados, menciona a “los ricos, los que tenían dinero, los que tenían caballerizas”.

—Y nos contaba historias, muchas historias. A veces nosotros no prestábamos atención, porque nosotros decíamos para qué nos cuentas esas historias si nosotros nunca vamos a ir allá, para qué. Nosotros no vamos a saber nada de eso.

La Revolución rozó la Loma del Grillo.

—Él un día se tuvo que meter en un hueco porque lo querían matar, porque lo descubrieron. En un hueco grande, que es allá. Fue en la Revolución —dice sobre una historia que su padre vivió, de las pocas que le contó.

Cuando ella nació, la Revolución Cubana iba a cumplir el primer año de su triunfo. Supo de las historias de su padre con la Revolución de 1959, pero también con los disidentes del régimen de Gerardo Machado, dos décadas antes.

—Él escondía a esa gente en su finca, él les llevaba comida. Él tenía dos caballos, usaba aparejo y hacía carbón, amarraba un saco de carbón por los lados, y allá era donde escondía la comida

— ¿Eso durante la Revolución?

—Durante el tiempo que hubo problemas con Machado. Y la gente se escondía y él les llevaba la comida. Y con Batista él también hacía eso.

— ¿A quiénes ayudaba?

—A los revolucionarios.

Tenía 4 años cuando en Cuba triunfó el Movimiento 26 de julio, por lo que no recuerda mucho de esa época. Pero sabe que por la Revolución pudo estudiar; ella y sus hermanos lograron ir a la escuela, caminando todos los días los cinco kilómetros que separan a la loma de Madruga, cuando sus padres no tuvieron acceso a la educación y eran analfabetas.

Rosa María es enfermera, la Revolución le permitió serlo. Bajó de la Loma del Grillo para ir a la universidad y jamás regresó a vivir ahí. Ahora vive en Chambolí, en una casa pequeña y calurosa, con su esposo.

También es hija de Julio Valencia.

Nos invita a sentarnos en la sala. La humedad es espesa, coloca un ventilador de pie y lo enciende. Saúl se pone a platicar con su esposo, con su bocina sonando: más música mexicana.

La Revolución, me dice Rosa María, facilitó el trabajo a sus padres, porque podían vender sus productos agrícolas a mejor precio y la comida más barata.

Aun así, recuerda su infancia con dificultades por las condiciones en las que se vivía en la cima de la Loma del Grillo. El agua la sacaban de la poceta que vi al lado del camino de tierra roja.

Las niñas se ponían una lata en la cabeza y dos más, una en cada hombro, para bajar a recoger el agua y subir de nuevo a la loma.

El método utilizado para cultivar era arrasar la capa vegetal más superficial con la candela; el fuego devoraba el campo y podía ser fértil. Su descripción se asemeja al tumba, roza y quema, utilizado por los campesinos mayas de la Península de Yucatán, en el que se deja el terreno listo para la siembra.

Durante años, los habitantes de la loma se aislaron del resto de Cuba, incluso de Madruga. Se quedaron ahí y solo iban al pueblo para comerciar con la carne, la leche o lo que cosechaban. Las diferencias con los cubanos construían muros entre ellos. La antropóloga Victoria Novelo documentó desprecio por parte de la gente de Madruga, quienes se burlaban de los yucatecos por bajar solo una vez al año y comprar una pieza completa de tela, del mismo color, para todos los habitantes de la loma.

Con la Revolución, la loma se abrió más y fueron mejor recibidos en Madruga. Accedieron a la educación superior, unos se hicieron técnicos agrónomos y otras enfermeras.

Aunque las demás familias bajaron a la falda norte tras el triunfo de la Revolución, don Julio Valencia decidió quedarse con sus hijos en la cima. Ya había emigrado de su hogar una vez, tal vez desconfiaba y no quería abandonarlo de nuevo. Se quedó ahí arriba una década más.

En esa época fue cuando el Estado les otorgó papeles a los habitantes de la Loma del Grillo para legalizar su presencia como pequeños agricultores y usar la tierra.

Rosa María me dice con una voz casi callada que tuvo una niñez triste, porque su padre era muy pobre y pasaba trabajo para mantenerlos, darles comida, comprarles zapatos.

—Nosotros nos criamos como las judías: pasando trabajo —repite.

Su padre era carbonero, junto con los otros habitantes de la loma. Cortaban la madera, agarraban un palo, cogían brusca (soga), la ponían en un tronco, le hacían un hueco y ahí ponían la leña. Luego la tapaban con tierra “y le daba candela”. Cogía el carbón, lo echaba a la tierra para enfriarlo y lo ponía en un saco para venderlo al Estado.

—Hacía negocios con los guajiros, y siempre fue un padre luchador y un padre bueno.

Él y su madre, Pascuala Gutiérrez, la isleña, eran gente de respeto, dice.

—Mi papá siempre decía “hay que preparar la tierra”, nosotras mujeres chapeamos, sembramos, cargamos agua cuando había mucha sed, a regar la planta.

El padre se imponía a los hijos, como los caciques mayas que lideraron la Guerra de Castas en Yucatán, durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Su orden era seguida al pie de la letra.

—Si él nos hacía una seña que nos fuéramos, ya nos teníamos que ir.

Los niños no podían escuchar las conversaciones de los mayores. Por eso, me diría Saúl, no pudieron tener una relación más cercana con don Julio Valencia. Por eso, se les dificulta tanto hablar de los orígenes de su padre y abuelo, de su propio origen, y saber cuál es su herencia desde México.

Son la estirpe de los mayas que llegaron durante varias migraciones a Cuba a lo largo del siglo XIX y XX.

Los primeros habrían sido los esclavos de la Guerra de Castas en Yucatán. Un 26 de julio de 1847, (106 años antes de ese 26 de julio en 1953 cuando Fidel Castro y otros revolucionarios atacaron el cuartel Moncada del Ejército en Santiago de Cuba, con la intención de derrocar al dictador Fulgencio Batista), un 26 de julio de 1847, el líder rebelde maya Manuel Antonio Ay fue ejecutado en Valladolid, Yucatán, tras ser descubierta la conspiración indígena para detonar su propia revolución.

A los tres días, el 31 de julio, Cecilio Chi, también líder rebelde maya, reaccionó con un exterminio de todos los blancos en Tepich, excepto un sobreviviente que alertó de la insurrección de indios a la élite blanca de Yucatán. La Guerra de Castas había comenzado.

Los mayas sabían tácticas bélicas, aprendidas tras décadas de formar la primera línea entre los combates de las facciones peninsulares, mexicanas, novohispanas, españolas, luchando para quien les mandara, asesinando a su propia raza bajo las órdenes del blanco. Fue a través de la guerra de guerrillas que avanzaron desde el oriente, desde Valladolid y Chan Santa Cruz (hoy Quintana Roo), hasta acercarse al centro, casi hasta llegar a Mérida, la capital. Furioso, el ejército rebelde maya parecía invencible.

Para deshacerse de ellos, el gobierno yucateco (conformado por hacendados blancos), bajo el amparo del gobierno mexicano de Antonio López de Santa Ana, iniciaron la firma de contratos en supuestas condiciones “humanitarias” para que los indios rebeldes, y más tarde cualquier maya (alzado en armas o no; hombre, mujer o niño), fueran enviados a Cuba para trabajar en las plantaciones de azúcar; a cambio, los hacendados yucatecos recibían los pagos de los empresarios cubanos.

Era ser traficados a Cuba o fusilados. Despatriados o muerte.

El destierro de los mayas duró 12 años, entre 1849 y 1861, hasta que el presidente Benito Juárez lo prohibió y la mano de obra para trabajar el henequén en Yucatán hizo falta de nuevo.

Para 1861, el henequén se convertía en un negocio más redituable que traficar con personas en Cuba. Las tiendas de raya convertirían a los peones en esclavos en su propia tierra, impidiéndoles abandonar a sus amos. Se requería gente que sudara y sangrara. El capitalismo había llegado a Yucatán. Los hacendados blancos no se podían ensuciar más las manos.

En esos 12 años fueron exiliados a Cuba más de 2,000 mayas de la Península de Yucatán.

Primero traficados, después liberados tras el vencimiento de los contratos para trabajar en las fincas de azúcar, con duración de 5 a 10 años, llegaron a la Loma del Grillo. Años más tarde, más mayas habrían llegado para acompañarlos.

Un habitante que ya no está, Pascual Cusán (tal vez haya muerto), le dijo en los ochentas al fallecido periodista cubano Jaime Sarusky que no todas las familias llegaron juntas a la loma, cada una emigró por su cuenta y se establecieron en la cima; Manuel Che Cusán (tampoco está) le dijo al periodista cubano que sus padres llegaron en 1893 o 1894 por voluntad propia, desde Tizimil (podría ser Tizimín), en Yucatán.

Chusco, Che, Cusán, apellidos de origen extraño, lejanos del castellano. Otros apellidos, impuestos por los hacendados, como Valencia, eran la marca para borrar la memoria indígena. Les quitaban su nombre, les despojaban de su pasado y los desterraban de su hogar.

Don Julio Valencia llegó después, en la segunda década del siglo XX. Saúl, Graciela, don Pepe, Potón, Berta y Rosa María, son sus descendientes.

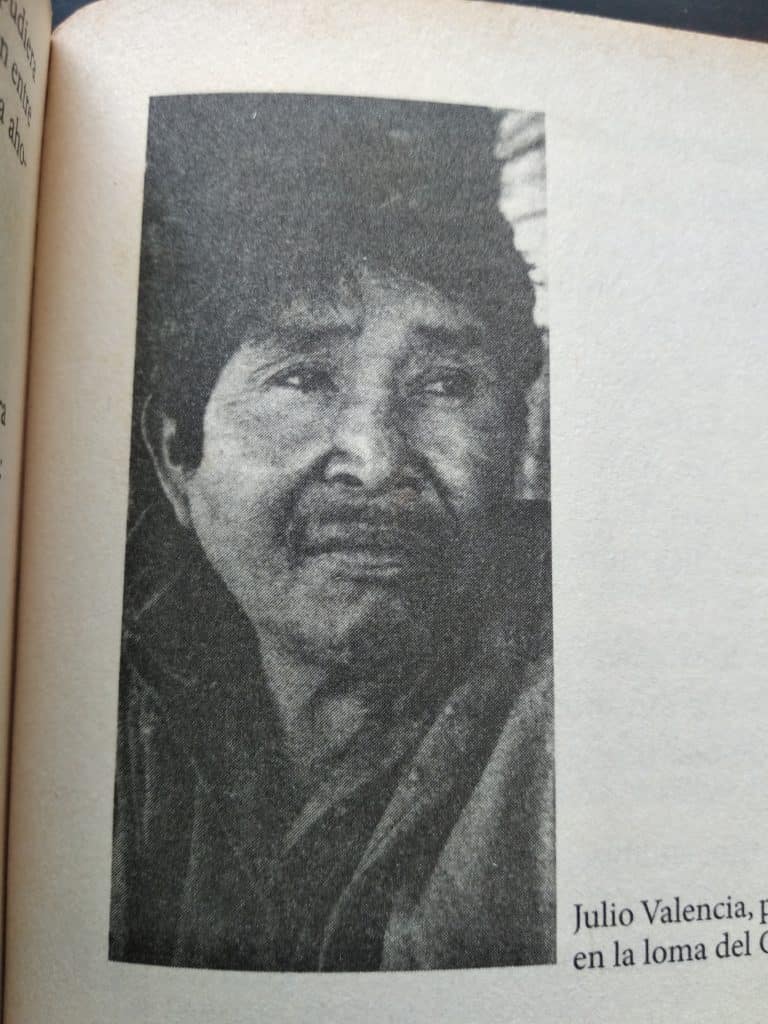

Por las fotografías que mantienen, y una en el libro de Sarusky, Los fantasmas de Omaja, se notan los rasgos mayas de Julio Valencia: nariz y labios gruesos, pómulos prominentes y cabello oscuro. Su bigote lo mantuvo durante varios años, ya que se nota en la imagen presente en el libro, tomada a mediados de los ochentas, es negro, y también en las fotos más recientes que sus familiares muestran, canoso.

Ellos, Saúl, Graciela, don Pepe, Potón, Berta y Rosa María, sus descendientes, también tienen esos rasgos que son tan marcados entre los mayas peninsulares.

Julio Valencia también hablaba maya, una lengua que sus hijos y nietos nunca aprendieron. Y muchas de sus costumbres son similares a las de la Península de Yucatán: el maíz, el puerco enterrado, las hamacas.

Esas son las pistas que me indican que sí era yucateco, uno de los últimos que migró desde México a la Loma del Grillo. No hay registros de su origen más que la memoria de su linaje, pues la gente olvida, o se han marchado y no pueden ser encontrados, o han muerto.

Durante sus últimos años de vida, la vista se le nubló. Su mente estaba intacta, pero sus ojos perdieron la mirada. Una neblina se fue apoderando de ellos, como se apodera ahora de la Loma del Grillo.

—Mi papá murió aquí. Cuando se cayó, se fracturó la cadera, ya se sacó de allá —me dice Rosa María. Don Julio Valencia estuvo en el hospital, en casa de su hermana Berta, y murió en Chambolí, en los brazos de Saúl.

Saúl recuerda con claridad ese momento. El nieto fue el único familiar presente en la muerte del patriarca de la Loma del Grillo. Saúl se para en la sala de Rosa María para recrear la imagen, su imagen con el cuerpo sin vida de Julio Valencia: él lo sostuvo hasta su último suspiro.

—Hijo, yo pienso que todo eso ya está perdido, porque ya, eso, yo pienso que ya no, tiene que suceder algo para que vuelva a reconquistarse. ¿Me entiendes? —responde Rosa María cuando le pregunto sobre el futuro de la loma—. Te digo a ti, que después de que yo bajé de la Loma, yo he subido muy pocas veces, he subido muy pocas veces, la verdad.

Se fue abandonando. Triunfó la Revolución, bajaron las familias que vivían en la cima, y los hijos empezaron a estudiar. El acceso a la educación les permitió ir a universidades, y ahí conocieron el mundo, otro muy distinto, mucho más grande y más diverso que su pequeña comunidad en la falda de la loma.

Se dispersaron.

A La Habana y Matanzas, a Madruga, Jaruco, Melena. A Güines, Batanabó, Los Palos y Aguacate. Hasta Miami han llegado. Se fueron, se acomodaron y se olvidaron. EP

[1] Una especie de atole en la península de Yucatán, sobre todo consumido en la milpa maya por los campesinos.