Pone su celular sobre la mesa y me dice:

¿Cuál crees que sea la verdadera?

Su pregunta hace eco entre el alboroto del café en el que estamos sentados desde hace un rato. ¿Qué se supone que debo encontrar cuando alguien me pide ver lo verdadero? Sostengo el iPhone con la mano izquierda e intento contestar cuanto antes. Los papeles se han invertido: he dejado de ser el que pregunta para ser examinado. Deslizo mi dedo sobre la pantalla, moviéndome entre imágenes que parecen totalmente idénticas: una persona pelirroja sobre una cama rodeada de sábanas blancas, junto a una ventana bañada de luz natural.

Hay algo misterioso en todas ellas. Lo único que me dice que en esas fotos hay una persona, un ser humano real, es el pelo naranja y refulgente. No hay facciones ni rostros, sólo sábanas arrugadas a consecuencia de la gravedad con la que la masa de los cuerpos es atraída a otras masas, a otros cuerpos.

No sé, le digo, esta. Pero por más que lo intento no acierto con ninguna. Entonces dibuja una sonrisa desafiante: es esta, mirá, me dice, quitándome el celular de entre las manos y señalando una foto.

Zoila le ha pedido a una AI generar imágenes a partir de un puñado de palabras: young woman, red hair, waking up, window, bed, white sheets, New York. La inteligencia artificial ha creado nueve. Luego, a partir de ellas, Zoila ha hecho la foto verdadera, que ahora se confunde entre las otras, desdibujando la línea entre lo artificial y lo que nosotros consideramos la ley de las leyes inmutables.

* * *

De Ingeniero Maschwitz, a las afueras de Buenos Aires, Zoila recuerda el sonido de los pájaros al lado de su padre. Nació en los noventa y creció en los dos mil, lo que la hace reconocerse mitad millenial, mitad centennial, y cuando me dice que siempre soñó con una vida fabulosa, no lo hace con la frivolidad de quien se imagina eso, una vida fabulosa, sino con la sencillez de la niña que, junto a su hermana mayor, robaba a escondidas la ropa que su abuela confeccionaba a compañías de teatro locales para jugar a hacer actuaciones que hasta ahora recuerda como sus primeros destellos de ese interés profundo por el arte y el performance.

Yo no sé qué nos sorprende tanto de la Inteligencia Artificial, me dice, mientras le sonríe a una niña que, desde la mesa de junto, mira anonadada cómo su pelo cobrizo destella con el sol de media tarde. Por años le hemos dado absolutamente toda nuestra información, como, ¿te acordás?, ¿esos test que hacíamos para saber qué personaje de Disney éramos? Más bien, con lo de las AI estoy expectante.

Quizá haya una ventaja en no tener miedo a los cambios, en vislumbrar, como Zoila, la condición cíclica de las cosas. Y aquella falta de resistencia a lo desconocido, es, quizá, el punto de partida principal en su trabajo diario. Desde mucho antes de que la Inteligencia Artificial se convirtiera en la conversación del momento, Zoila ya experimentaba alterando sus autorretratos con apps de retoque viendo cómo los algoritmos leían su realidad, sus gestos y su mundo.

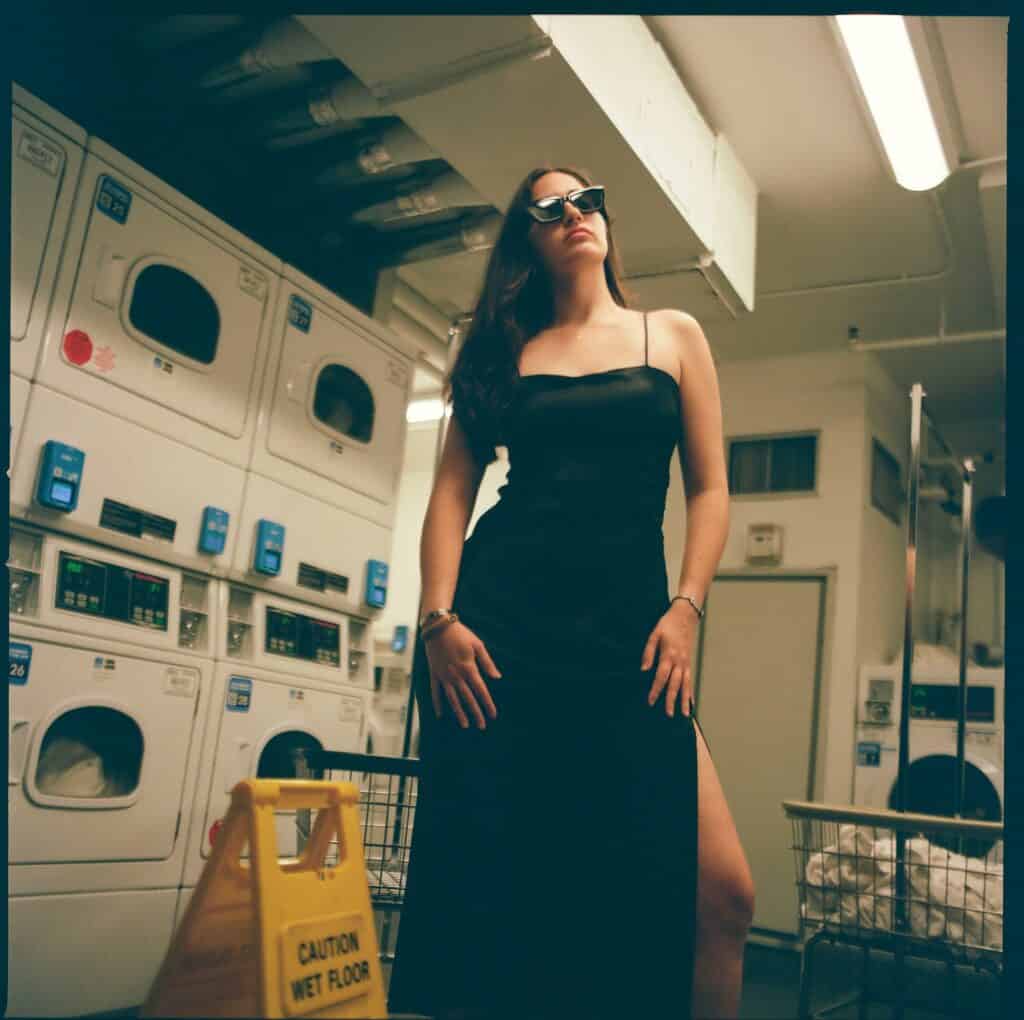

Hay algo político en hacerse selfies, me dice, mientras se pone unos guantes negros de piel. Su primera cámara se la regaló su tío y me describe a detalle la tarde en que entraron a un Best Buy de Florida a comprarla, como uno de esos momentos que definieron su vida. Desde ese día no puede entender su mundo sin una cámara. Ya sea con una digital, con la del celular o con su automática de 35mm, Zoila va traduciendo lo convencional del día a día en imágenes que cuentan su tiempo, lo mismo escenas de la vida nocturna neoyorquina en fiestas multitudinarias pospandémicas, que en yuxtaposiciones fabricadas, minificciones que dicen más de nosotros como habitantes de esta ciudad voraz e incierta, que cualquier otro documento que pretenda hacerlo desde la exactitud de la ciencia.

Salimos por la puerta del café a una tarde moribunda. El puente de Brooklyn, a unos metros de nosotros sobre el East River, se ha vuelto color dorado. Entonces hablamos de las convenciones y de cómo romper con ellas no significa rechazar absolutamente lo que entendemos como clásico: detestar lo nuevo, sólo por ser nuevo, es de creídos.

* * *

Es domingo.

Un grupo de amigos hemos pasado la tarde en el María Hernández Park, en Bushwick, y ahora caminamos por Irving Avenue, buscando aguacates decentes para llevar a nuestras casas. De pronto, Zoila se aleja de nosotros para ir a hablar con un desconocido. El hombre, que habla por celular, está vestido de rosa de los pies a la cabeza. Zoila se para frente a él con una cámara entre las manos y le dice sólo dos o tres palabras. El hombre sonríe y asiente. Da unos pasos y se para justo donde Zoila le pide, en frente de un basurero.

El momento que pasa entre que Zoila habla con el extraño hasta que toma la foto, dura lo mismo que lo que el semáforo de peatones tarda en darnos el paso.

Zoila va buscando yuxtaposiciones, contradicciones entre su pasado y este paseo vespertino por las calles de Brooklyn; mira los objetos, los materiales con que están hechos y forma escenas aparentemente inconexas, primero en su cabeza y luego a través del lente, como cuando inserta un puñado de palabras en una AI y luego las imágenes le son devueltas.

Más tarde, con un bolsa llena de aguacates michoacanos debajo de la mesa, comemos pizza de queso en Roberta’s y hablamos, no sé por qué, sobre las flores de cerezo. Zoila habla detenidamente sobre ellas, de la misma forma que me hablará sobre su infancia en Argentina unas semanas después en un café al pie del Puente de Brooklyn.

Las sakuras florecen rápido y duran poco, son momentáneas, pero eso es lo que las hace fabulosas. EP