¿A qué iba con esto?, se pregunta cada tanto, para luego retomar el hilo de la conversación o empezar otra, o volver al principio: platicar con Flor es sostener decenas de conversaciones simultáneas, navegar por la nostalgia de su infancia en Punta del Diablo, viajar al sur de África, revisitar la luz de una ventana romana, analizar las bifurcaciones que trajo Maine y medir, en adjetivos, la rambla de Montevideo: sus historias se acoplan entre la melancolía y el humor, convergen, como lo hacen las corrientes del East River en este húmedo e incierto lunes neoyorquino.

¿Y la fotografía?, le pregunto, ¿dónde está la fotografía en todo esto?

¿La foto?, se pregunta a sí misma en voz alta, mientras mira la lluvia caer en Whyte Avenue:

La fotografía, para mí, es lo único que queda.

* * *

Flor Crosta llegó a Brooklyn sólo con lo esencial: su lámpara favorita, una foto de ella con su hermano y un cuadro pequeño que pintó Fefa, su amiga:

Yo nunca tuve el sueño de venir a Nueva York, pero si no es aquí, ¿dónde?

Nueva York, dice mientras sirve agua de una botella de vidrio sin dejar de ver a la calle, no tiene lo que más me gusta de Uruguay, pero Uruguay no tiene lo que más me gusta de Nueva York: el melting pot, eso es por lo que vine.

Flor creció con el mar en muchos sentidos. Aprendió a nadar en él porque era alérgica al cloro y más tarde encontró en el surf la libertad que la llevaría a tantos lugares. Y es que siempre busca estar presente en el agua y que el agua esté presente en lo que hace: lo primero que hice cuando llegué de Uruguay fue buscar un lugar para vivir cerca del río y cuando me decidí por Williamsburg, por más que caminaba y caminaba hacia el East River, parecía alejarse cada vez más de mí. Esta ciudad tiene una relación muy diferente con el agua, me dice, como llegando a una conclusión de algo que había venido meditando hace meses.

Pero hablemos de la incertidumbre:

Si no hubiera sido porque en marzo de 2020 el mundo se fue al encierro, Flor Crosta estaría, quizá, en Australia, haciendo algo completamente diferente, levantando kiwis o algo. Hoy, a tres años, Flor medita en un café de Williamsburg sobre lo que la pandemia le dejó, los caminos que le hizo tomar y en cómo aprendió a hacer las paces con las dudas y la falta de certeza.

Y es que para quien ve el mundo desde un lente, la incertidumbre es tan necesaria como quien busca olas en el mar: cuando todo estuvo perdido, la fotografía, para Flor, fue lo único que se mantuvo.

Su primer contacto con la fotografía, recuerda (y esto antecede una carcajada), fue una cámara de Pokemon de 35 milímetros con la que registraba los veranos en Punta del Diablo y los viajes familiares. Desde siempre me gusta lo colectivo de la fotografía, me gusta su cualidad para contar historias, dice mientras me extiende su teléfono para enseñarme las fotos que una búsqueda de Google arrojó al buscar la cámara de su infancia.

¿Y qué historia cuentan esa serie de fotos en el mar en blanco y negro?, le pregunto, recordando aquellas fotos de lenta exposición de un grupo de mujeres jugando con el viento y bailando frente al mar en una noche de luna: la desnudez, el mar. Esa vez simplemente hice las fotos sin planearlas. Creo que es cuando mejor me salen las cosas, cuando simplemente dejo que sean y ya.

* * *

La botella de agua que hay sobre la mesa casi se vacía mientras Flor me cuenta la historia de sus abuelos argentinos, de cómo se conocieron sus padres y de su abuela paterna, que alquilaba muebles a diplomáticos que llegaban a vivir a Montevideo.

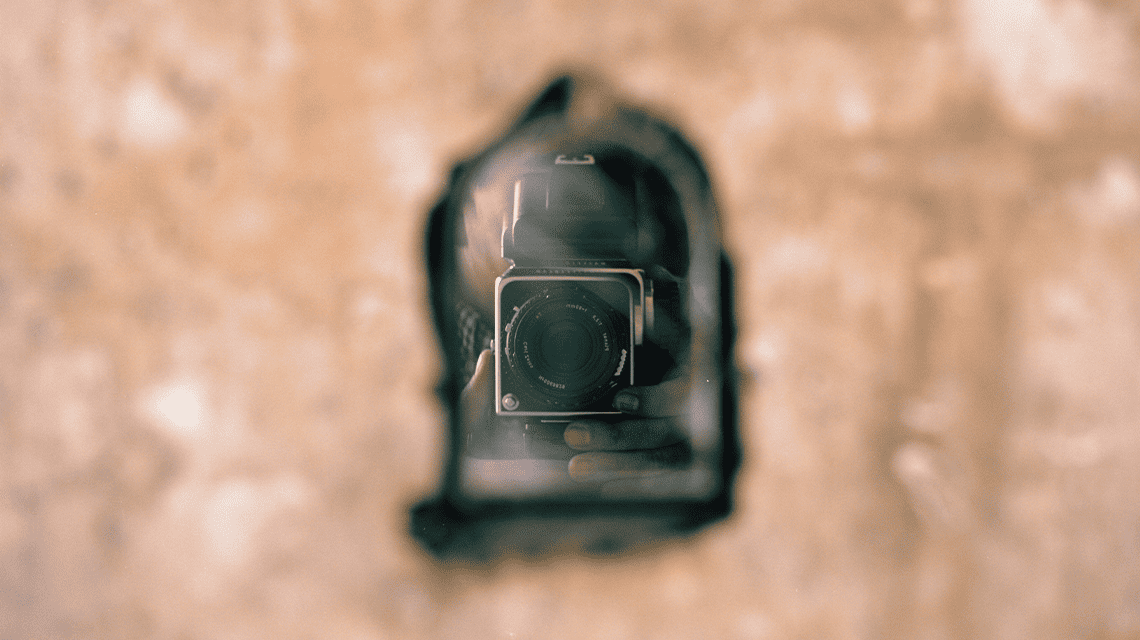

Los muebles han sido siempre, de alguna forma, parte de su vida. Junto a su madre inició una línea de restauración de muebles antiguos que la llevó a apreciar más de cerca la función y la versatilidad de los objetos, y de cómo estos pueden contar el tiempo en el que fueron pensados. Tal vez sea esa la razón por la que, en una Hasselblad de medio formato, Flor encuentre el mejor medio para contar su propia historia: esa cámara es como un mueble mid-century portable.

Flor podría ser doctora, diseñadora de interiores o aeromoza, como casi todos los exámenes vocacionales predecían, pero es su ir y venir de ideas, sus caminos encontrados, lo mismo que su fotografía ofrece a quienes aprecian las conexiones y los mundos que hay en ellas.

Soy como soy. Prefiero estar primero bien conmigo misma y luego ser exitosa, me dice al hablar de la competencia en el mundo fotográfico: no me gusta la competencia, si les gusta cómo soy, se me abrirán las puertas.

Ese entonces, pienso, es el punto donde se construyen sus imágenes, donde comienza su discurso: determinación, incertidumbre.

* * *

Vamos en el tren F hacia el Lower East Side. Flor se sabe el camino de memoria desde Williamsburg hacia Manhattan: sabe dónde pararse exactamente para que cuando el metro llegue y el operador abra las puertas, ella sea la primera en entrar al vagón. Y entonces me dice:

Soy feliz en el lugar en el que estoy porque sé que me iré algún día.

Eso último lo dice luego de ser la primera en sentarse en el asiento azul claro sin divisiones. ¿Eres feliz en donde estás porque sabes que te vas a ir algún día?, le pregunto, a lo que sólo me responde asintiendo, con la misma ambigüedad que tienen los puntos finales de cerrar una historia o empezar, sin querer, una nueva, como si en medio del revoltijo de mareas e ideas, llegar y luego irse, sea lo único que Flor tenga por certeza. EP