Amo a Buenos Aires profundamente, me dice, frunciendo las cejas como le es tan usual cuando se ríe. Acomoda el armazón rojo que enmarca sus ojos y justo antes de que pueda resolver su afirmación, la interrumpe el grito unísono de un grupo de gente disfrazada que pasa justo frente al bar en donde estamos, en Essex Street. Y aunque los dos nos distraemos, gracias a esa escena Ana puede concluir su idea: ¿pero ves?, es justo por estas cosas que vine a Nueva York.

Amar algo profundamente requiere también haberlo repudiado, haber sentido rechazo por aquello en algún punto. O no necesariamente. Nuestra conversación ha dejado lugar para ese tipo de declaraciones: será porque Ana llegó hace unos días de Argentina y sus memorias de amigos y fantasmas de cuarentena están frescos aún, o porque volver a casa es también volver a respirar, o porque todo lo que dice lleva la misma emoción desbordada de un vaso de cerveza recién servido, como si en cada frase dejara su vida, como si cada palabra fuera la última, como si cada cosa la amara así, profundamente.

Ana Aizer sabía de memoria cada estrofa de Inconsciente Colectivo cuando era niña y su amor por el cine es el recuerdo de su madre llevándola de la mano a ver una película diferente todos los sábados: de niña yo era muy perfectita, muy adulta, tal vez sea por eso que ahora mi estilo personal esté muy marcado por la indecisión.

Pero la indecisión, esa que ella misma reconoce como su génesis personal, no es la de quien duda todo, sino la de quien ha hecho de irse por las ramas un arte personal: deslumbrarse con cada película, agotar sus posibilidades fotográficas, asombrarse con una cámara de plástico, llorar con un concierto visto un montón de veces. La indecisión no es sino impresionarse cada vez, todo el tiempo.

* * *

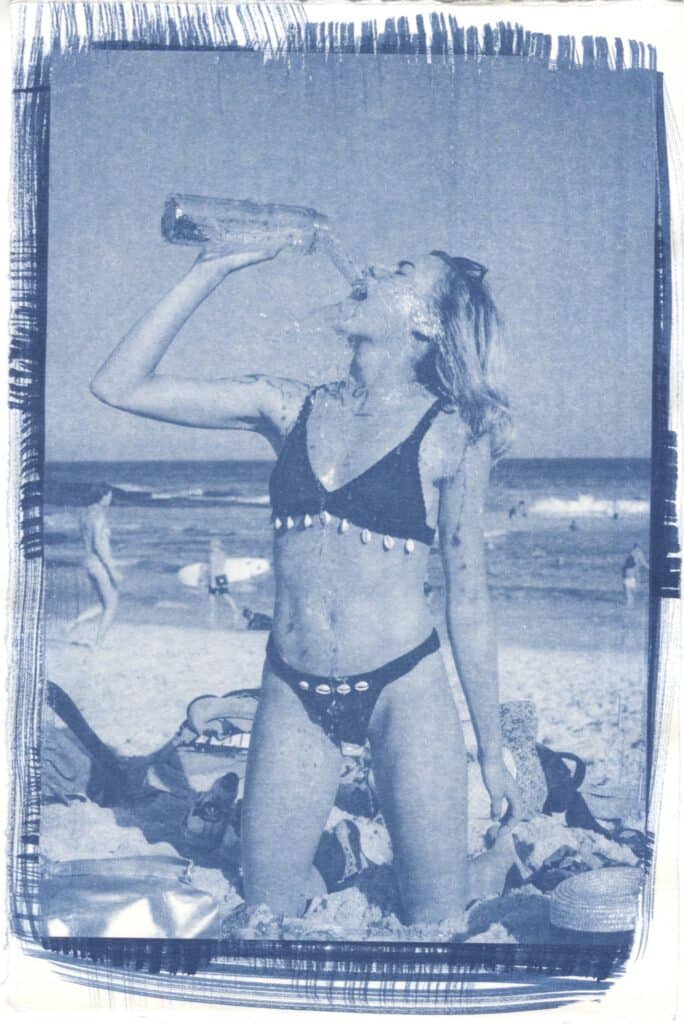

Es el último día del verano. Él Mató a un Policía Motorizado sube al escenario del SOB’s, en el SoHo. El público, argentino en su mayoría, se vuelve una masa que salta y levanta las manos mientras Santiago Motorizado cierra los ojos y suelta el primer ahhh de El Tesoro. Ana se mueve por el escenario con una cámara en la mano. Aparece y desaparece, una vez a la izquierda, otra a la derecha. Luego camina entre el público, luego entre la banda. El lugar se deshace en emociones y oscuridad, pero Ana está enfocada en su cámara, se vuelve ajena a la energía del lugar, como si desde siempre hubiera entendido la magia que envuelve a cada producción.

Si no tenemos comunidad, si no tenemos aliados, estamos perdidos, me dice luego de hacer un repaso por todos los trabajos que ha tenido, incluyendo su pasión por el teatro. Y es que su experiencia en la producción cinematográfica la hizo entender el valor de realacionarse con gente que busca cosas diferentes, pero para quien el sentido de unidad es el mismo. Y fue precisamente una comunidad la que le cambió la vida: si no hubiera sido por el Fotoclub Argentino, tal vez no hubiera decidido dedicarme a la fotografía.

Ana da un trago a su cerveza y va saltando entre recuerdos: mi adolescencia fue escuchar Björk y ver películas, y con ello va concluyendo en que la importancia del arte, de la fotografía y de la vida está en sus disyuntivas: elegir entre la foto a color o blanco y negro, o entre la foto y el cine, sería como si me preguntaras si quiero más a mi papá o a mi mamá. La fotografía es sólo una oportunidad para generar un impacto, el cine es una emoción prolongada.

En noviembre del año pasado Ana se reencontró una Pentax K100 de 35mm que su mamá le regaló a su papá hace casi cuarenta años. Con ella empezó a tener una correspondencia fotográfica con su papá, borrando la distancia que hay entre La Plata y el Hudson: mi papá tiraba las fotos y después yo intervenía los negativos en el cuarto oscuro.

Y es justo cuando ella recuerda esta práctica que la llevó a reconocerse en otro sentido, que me dice: la vida es solo un pretexto para hacer lo que más amamos.

* * *

No sé por qué llegamos a hablar de nuestras firmas. Ana por un momento extiende sus brazos sobre la mesa y me roba mi libreta. Va a las últimas páginas y empieza a hacer la suya. Me la explica y recuerda el día que la inventó. Bien podría hacerlo sobre una servilleta, pero el hecho de que ensaye ese garabato en mi libreta, que por una parte, según los grafólogos, nos define, ilustra un punto del que me habla al mismo tiempo: estoy en constante búsqueda de mí misma, me estoy reconociendo a mí misma.

La práctica de Ana es una firma constante, hecha cada vez de forma diferente, pero con las mismas ligaduras.

Y volvemos al tema del amor profundo: pasé la pandemia sola, en un monoambiente, me dice, por eso sentí la urgencia de irme, de venir a Nueva York, dejar Buenos Aires. Y cuando le pregunto si quiere volver, me dice sí, sin pensarlo: irse es quedarse, quedarse es irse, hay que vislumbrar el final de las cosas para poder disfrutarlas.

El final de las cosas, el final de esta conversación, el final del invierno. Ana se levanta de la mesa y me pregunta si quiero ir a un restaurante de comida griega. Salimos a la calle y es la primera vez que no tenemos que usar una chamarra. Entonces vamos y Ana pide lo más sencillo de la carta: tyrokafteri, que es solo queso feta con pimientos. Lo prueba.

Su gesto me hace pensar que es lo mejor que ha probado en toda su vida. EP