Tiempo de lectura: 8 minutos

A child said, What is the grass? fetching it to me with full hands;

How could I answer the child? . . . . I do not know what it is any more than he.

I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven.

Or I guess it is the handkerchief of the Lord,

A scented gift and remembrancer designedly dropped,

Bearing the owner's name someway in the corners, that we may

see and remark, and say Whose?

—Walt Whitman, “Song to myself (VI)”, Leaves of Grass

Out of the blue and into the black

—Neil Young, “Hey, Hey, My My (Out of the Blue)”

Cuando era niño y leía “Estrecho de Bering” me imaginaba a un hombre viejo, llamado Bering, resguardando el paso de un continente a otro. El Bering de mi imaginación infantil era un híbrido entre Santa Claus y los esquimales que aparecían en las paletas de hielo. Tenía una cabaña en el lado ruso y un iglú en el lado estadounidense. Su iglú era igual que el que aparecía en las bolsas de hielo. Sobrevivía pescando truchas, pero dejaba en paz a los osos polares, a las focas y a los pingüinos. Probablemente me lo imaginaba pescetariano por un poco de paz mental: en esa época alguien me dijo que los peces no tienen sentimientos.

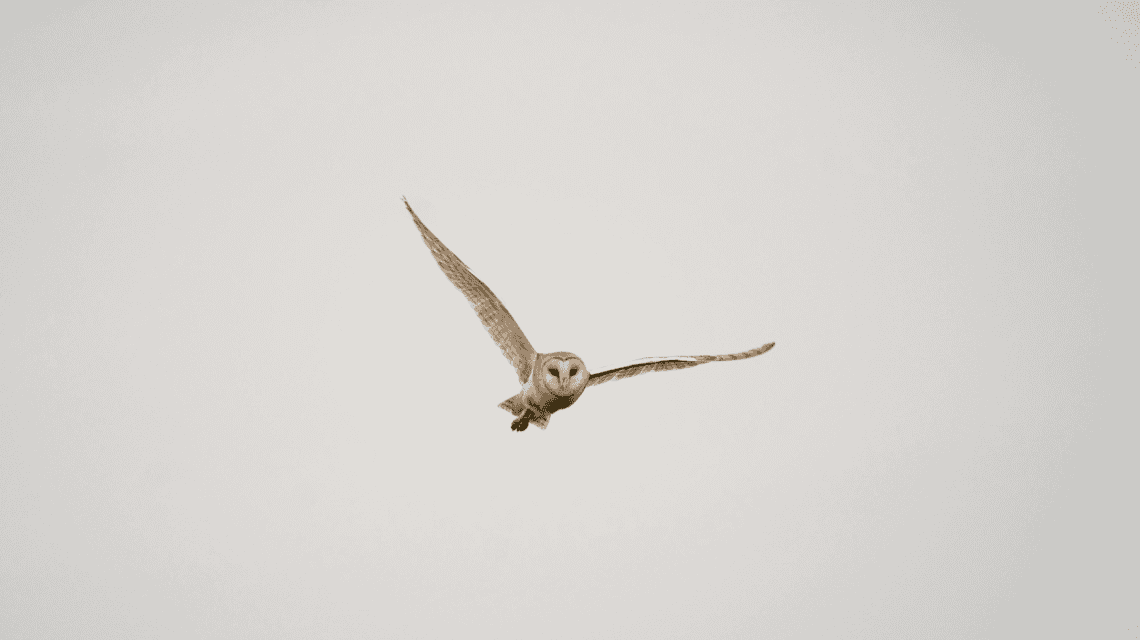

Al final, ese espacio geográfico portaba muchos símbolos como para grabarse en mi mente. Su lejanía geográfica y su clima extremo son cosas que estimulan a una imaginación pueril o romántica. Me he imaginado muchas veces ahí: algunas veces desde la orilla rusa, otras en la orilla estadounidense. Durante el verano es posible ver la orilla opuesta; durante el invierno, cuando el agua se congela, es posible cruzar el estrecho pero la bruma invernal difumina todo el paisaje. Quizás también me atrajo esa paradoja: cuando se puede ver el camino no se puede cruzarlo, cuando se puede cruzarlo no se puede verlo. El camino es incierto.

Leí hace poco sobre Henry Molaison en un libro llamado Permanente tiempo presente. Cuando Henry tenía 27 años, un neurocirujano aventurero decidió sacar de su cabeza los lóbulos temporales de su cerebro. Dejó dentro de su cráneo un hueco del tamaño de un puño. Miro mi mano e imagino un agujero dentro de mi cabeza, un vacío, un espacio ahora lleno de líquido, un pedazo de carne, un pedazo de mí —muy de mí—, un pedazo de mi muy obliterada y arrancada carne en un bote de desechos quirúrgicos. El cirujano esperaba que el procedimiento, que remover ese puño de carne, fuera suficiente como para curar las convulsiones que Henry sufrió desde los 16 años. A primera vista fue un éxito: Henry hablaba, comía, platicaba, sus pruebas de coeficiente intelectual incluso mostraron una mejoría en sus habilidades. Pero Henry perdió toda capacidad para consolidar nuevos recuerdos. Henry quedó congelado en un punto específico de 1953 y siempre estaría congelado en ese presente permanente.

Tengo tres teorías poco seguras sobre dónde pude haber leído “Estrecho de Bering” por primera vez. De cualquier manera sé que lo leí en casa de mi abuela materna porque todos esos textos estaban ahí. Seguramente “abuelita, ¿me prestas este libro?” (así: con el diminutivo “abuelita” más reverencial que afectivo) fue una de las primeras frases que aprendí a decir.

Recientemente, ella cumplió 99 años y le llevamos un pastel con una gran vela sin números. Desde hace algunos años ella tiene varios calendarios de papel desperdigados por su casa; los tacha disciplinadamente con un marcador rojo para marcar el día presente. Es su forma de combatir la tenaz bruma de su demencia vascular. La ausencia de dolencias físicas contrasta con su estado mental. Aún se levanta al alba para arreglar el jardín y lavar su ropa. Su cumpleaños fue un día bueno: no se acordaba de que era su cumpleaños; pero, al insistirle, recordaba perfectamente que cumplía 99. “Ya nada más uno para el ciento”, nos dijo. Cuando pensó que nadie la veía metió el dedo anular en el pastel y lo probó, si no hubiera sido por el hueco que dejó no nos habríamos dado cuenta. También se comió una fresa del pastel antes de que pudiéramos cantarle las mañanitas; algo que, cuando era niño, también yo hacía.

De niño, además de leer y meter los dedos en la comida, me gustaba observar un cuadro que me había regalado mi tía. En el marco estaban escritos el nombre del fotógrafo y de la imagen: Dan Guravich – Polar Bear Companions. El tiempo y la humedad dañaron el cuadro. Mis padres lo tiraron. Si no fuera porque una tienda de posters en Firenze subió una imagen a la red hubiera tenido razones para pensar que soñé ese cuadro. “¿Vimos eso o lo soñé?”, es una frase que dice mi abuela cuando la bruma de Bering espesa su entendimiento de lo real, borra detalles, transpone personas muertas en escenarios del presente. No todos los días son malos o confusos, pero muchas veces su camino se convierte en un perpetuo presente y su biografía personal se desvincula de toda referencia.

Si algo he aprendido leyendo textos autobiográficos es que la infancia siempre está cubierta por una espesa bruma. Llevamos apenas un puñado de recuerdos de una etapa tan importante. Pensé en eso mientras leía sobre la infancia de Philip K. Dick: el escritor de ciencia ficción recordaba que su mayor placer era esconderse durante horas dentro de cajas de cartón. A la distancia sólo guardamos con nosotros las huellas más generales de nuestra primera orilla.

Al pensar más sobre Bering llegué a la conclusión de que vivir es lo contrario a estar en tierra firme. La vida es ese breve espacio borroso en medio de dos certeras inexistencias. Las orillas son sólo recuerdo o incierto destino. Vivimos permanentemente en la bruma del presente, intentando ver más allá de nuestras narices. Para mi abuela su bruma es tan espesa que carga consigo un aire ominoso y blanco.

La credencial naranja de la Escuela Comercial Bandajil está en una caja donde guarda sus anillos. En mi orilla infantil me importaba poco la credencial: iba a revisar la caja porque me encantaban las piedras de los anillos. Me los probaba, me llenaba las manos.

Hay sangre en el hielo. En la orilla de la infancia. Es la sangre de Adolfito en su cumpleaños. Durante la fiesta un tío sugirió una pelea de box entre el cumpleañero y María Inés, su prima. La niña, dos años mayor que Adolfito, acabó moliéndolo a golpes. A pesar de eso, Adolfito nunca dejó de amarla. Años después, Adolfo le escribió a su prima María Inés Casares una novela romántica, de las que le gustaban a ella, para impresionarla. No funcionó. Aquí me doy cuenta que el dolor afianzó en él esos dos recuerdos, pero dejó en la bruma otros: Bioy Casares recuerda haber ganado un perrito en una rifa. Llevó al perro lanudo a casa y, cuando despertó, el perro había desaparecido. Su madre logró convencerlo de que la rifa y el perro habían sido un sueño.

Henry Molaison dice: “Ahora, me pregunto, ¿he hecho algo o dicho algo incorrecto? Porque, verán, en este momento todo me es claro pero, ¿qué sucedió antes? Eso me preocupa. Es como despertarse de un sueño”. Un investigador le pregunta, ¿qué edad tienes, Henry? Y él responde que quizás treinta, que quizás cerca de los treinta, pero Henry tiene ochenta. Se observa en el espejo confundido, atrapado aún en sus 27. En su blanco presente tiene un poco más que esos 27 que tenía cuando entró al quirófano. Mi abuela no. Puede estar atrapada en el presente, en el hielo, pero sabe que tiene 99. Pocas veces duda. Sabe que tiene 99. Pero Henry duda y se maravilla de su reflejo en el espejo, del viejo que le devuelve la mirada. Piensa que es una ilusión y un sueño. Mi abuela no, ella se peina imperturbable, corta el pasto del jardín consciente de las arrugas en sus manos, de que esas manos de 99 años son sus manos y no unas manos ilusorias.

Yo no me escondía en cajas de cartón sino que recogía objetos, de los ríos colectaba piedras, del bosque plantas, arrancaba las etiquetas de los frascos y las intercalaba en mis libros. Me saltaba a los terrenos baldíos y a las casas abandonadas. Luego venían los regaños. A mitad de viaje me encuentro inseguro de cuantas de mis cualidades son, en realidad, producto del condicionamiento posterior y no de elecciones o afinidades infantiles. Cuando tuve edad suficiente comencé a comprar anillos, llené nuevamente mis manos. No sé si una canción de los Beatles en la orilla de la infancia tuvo que ver: “I’ll wear a ring on every finger”, decía. En la universidad dejé paulatinamente de usarlos… Había que removerlos antes de las prácticas, de los laboratorios, de las disecciones. Pequeñas cosas sin importancia que vamos abandonando en el hielo: una caja de cartón, una salida o un perro soñado sumido en la bruma.

“De la nada vengo y al olvido voy”, así fue como traduje una línea de una canción de Neil Young que me encantaba. El blue y el black del inglés original tienen, por supuesto, un significado más profundo que mi traducción: el blue puede simbolizar la depresión o hablar de algo que cae del cielo, el black puede simbolizar las miles de formas de desaparecer y el miedo a la ausencia de luz, a la ausencia de todo, al desconocimiento. Habría entonces una orilla azul y una orilla negra.

Tenía razón Simone de Beauvoir cuando decía que, aunque la muerte es natural, no hay nada natural en la muerte. Cuando lo leí en Una muerte muy dulce entendí por completo que la dilución del cuerpo es un proceso que desafía y rebasa todo, que va más allá de todo, incluyendo el lenguaje. He escrito mucho sobre la orilla azul de la que se parte, pero omitido la orilla de destino. De niño acompañaba a mi mamá a las consultas a domicilio. Casi siempre me dejaba entrar con ella a ver a los enfermos. La palabra diabetes me remite al olor que los libros de semiología definen como “manzanas agrias”; un olor dulzón que emana de las amputaciones y de las llagas del “pie diabético”. Tengo también grabado el olor a urea de los pacientes con insuficiencia renal. Tenía 10 años, pero sabía que estaba oliendo la muerte. No había nada natural en el lento decaimiento de sus cuerpos y tampoco hay nada natural en que las arterias del cerebro de mi abuela estén congelándose paulatinamente. No hay nada natural en que ese proceso sea irreversible.

Ya había escrito que una de las frases de mi abuela ante la bruma es “¿Vimos eso o lo soñé?”. Tuve la oportunidad de vivir esa incertidumbre con el cuadro de los osos y también con uno de los lugares favoritos de mi infancia.

Hay un edificio derruido que era una pista de hielo, tardé mucho en recordar cuál era su nombre y una búsqueda rápida en internet me gritaba que ese sitio jamás existió. La Pista de Hielo Lomas Verdes si existió, de verdad, lo juro. El lugar en el que conocí el hielo ahora se parece mucho a los edificios en los que solía meterme para sacar piedras o jugar con varillas viejas. Cargo con varios recuerdos, el olor de las malteadas que vendían mientras limpiaban la pista, la forma en la que el hielo picado de las orillas me enfriaba los dedos y el grito del monitor de seguridad. Su instrucción era sencilla: si te caes, retrae las manos hacia tu cuerpo. Aunque a muchas personas les cause terror imaginar sus dedos mutilados por una cuchilla de patín yo tenía un miedo mucho más profundo.

En un lago congelado el hielo se resquebraja. Caigo al agua. Cuando intento salir, una nueva capa de hielo se ha formado, lo que me impide salir. Me imaginaba atrapado bajo el hielo golpeando frenéticamente sin poder escapar. Me voy congelando poco a poco. Me voy volviendo un vidrio tan rígido como el que me impide la salida. Moriré como los pacientes de mi mamá. Moriré como, ingenuamente, pensaba que mi abuela no iba a hacerlo.

En sus días malos la escucho rezar contra espectros que se paran en la esquina del cuarto. Cuando cuenta sus travesuras de la infancia entre carcajadas a veces se cuela un recuerdo desagradable. A los 5 años vio a un hombre con la camisa llena de chapopote prenderse fuego. Cuando alguien le lanzó un balde de agua, la piel se le llenó de ampollas rojizas. Portamos esas imágenes del miedo y de la muerte con nosotros.

Escribo “Hoy encuentro a mi abuela…”. Y me doy cuenta que para mi abuela siempre es hoy en su segunda infancia tan cercana a la orilla negra. A pesar de los episodios de miedo ha expresado varias veces su resignación ante la muerte. En fin…. Hoy encuentro a mi abuela en el jardín cortando el pasto. Me detengo un segundo antes de saludarla. La niña que corta el pasto y lo retira de su camino a manos llenas es muy diferente a la mujer de blusas de seda, prendedores de rocas hermosas y anillos de diversos diseños. En su rostro no hay temor, sólo un calmado gesto de concentración. Sigo guardando silencio mientras escucho el monótono ruido de las tijeras con las que mi abuela corta el pasto. Imagino el hielo de Bering, el camino que aún me falta. Intento adivinar en sus ojos la otra orilla, sé que está lista para alcanzarla. EP