Herman Melville llegó a Jerusalén el 6 de enero de 1857. Parte de un viaje terapéutico financiado por sus parientes, llegaba desencantado, en plena crisis de esterilidad creativa, seguro de que Moby Dick y sus obras posteriores habían constituido un fracaso desde todos los puntos de vista. Unos días antes, en Liverpool, así lo describió el cónsul […]

Melville en Jerusalén

Herman Melville llegó a Jerusalén el 6 de enero de 1857. Parte de un viaje terapéutico financiado por sus parientes, llegaba desencantado, en plena crisis de esterilidad creativa, seguro de que Moby Dick y sus obras posteriores habían constituido un fracaso desde todos los puntos de vista. Unos días antes, en Liverpool, así lo describió el cónsul […]

Texto de Vicente Quirarte 19/08/17

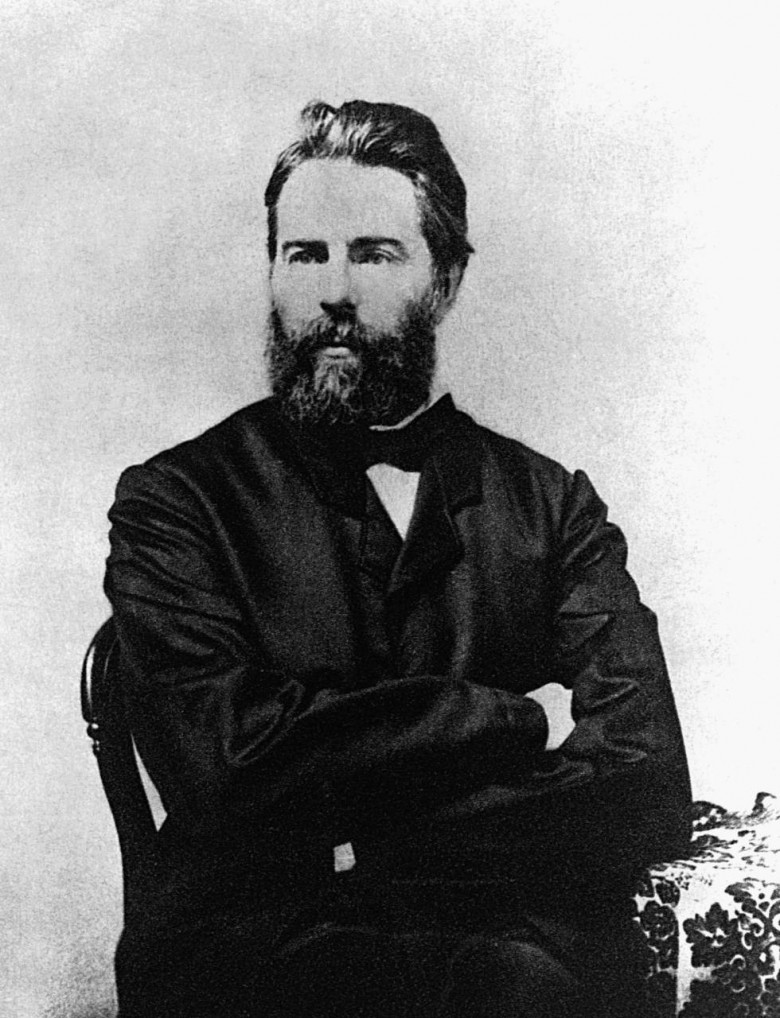

Herman Melville llegó a Jerusalén el 6 de enero de 1857. Parte de un viaje terapéutico financiado por sus parientes, llegaba desencantado, en plena crisis de esterilidad creativa, seguro de que Moby Dick y sus obras posteriores habían constituido un fracaso desde todos los puntos de vista. Unos días antes, en Liverpool, así lo describió el cónsul de Estados Unidos en esa ciudad inglesa: “Melville vino a verme… Lucía como casi siempre (un poco más pálido, y, tal vez, un poco más triste), con un abrigo de grueso tejido, su gravedad característica y sus maneras reservadas”.

El cónsul se llamaba Nathaniel Hawthorne, y con él había compartido Melville sus deseos más íntimos, cuando la creación era para ambos un tobogán maravilloso e imparable. Cuando la realidad y el deseo se consumaban simultáneamente. Cuando la tangibilidad de la escritura era superior a los sueños. Un poco más triste de lo que era. Los tristes son los alegres del futuro. Melville no cumplió esa utopía. A cambio, nos dejó una inmensa tarea por cumplir.

Melville permaneció en Jerusalén trece días, hasta el 19 de enero. Su experiencia daría como resultado un extenso poema de más de veinte mil versos titulado Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land. Como el título indica, se trata del viaje físico y espiritual —condición del peregrino— que realiza un joven llamado Clarel. No tiene, ni remotamente, la intensidad conmovedora de Moby Dick. Sus farragosas descripciones carecen de la carga poética presente en los textos en prosa. Sin embargo, como gran viaje de la conciencia y arquitectura mental que pretende dar testimonio de las maneras en que el paisaje y la historia moldean la conciencia de un hijo del siglo xix, es antecedente de grandes poemas del siglo xx como La tierra baldía, de T. S. Eliot, o Anábasis, de Saint-John Perse.

Gracias al diario que Melville llevó durante su viaje a Jerusalén, es posible seguirlo paso a paso, desde su desembarco en Jaffa hasta su llegada a la ciudad tres veces santa. El diario está escrito en frases cortas, sin intenciones literarias, sólo con el objeto de dar testimonio de los hechos. Como es Herman Melville quien lo signa, resulta imprescindible asomarse a él:

6 de enero [1857] Temprano en la mañana tuvimos a Jaffa al alcance de la vista. Un ligero balanceo y luego las olas rompientes antes de la ciudad. Desembarcamos, no sin cierto peligro —los lancheros (árabes) tratando de burlarse de mis supuestos miedos. ¡Perros taimados!—. Contraté a un guía judío para que me llevara a Jerusalén. Cruzamos la planicie de Sharon teniendo como vista las montañas de Efraín. Llegamos a Ramala y me registré en el supuesto hotel. Durante la cena en vajilla rota y carne fría, torturados por mosquitos y pulgas, el guía dijo: “Estos árabes no saben cómo manejar un hotel”. Asentí plenamente. Tras una noche horrible, a las dos de la mañana estábamos ensillados rumbo a Jerusalén. Tres sombras recortadas en el suelo a la luz de la luna. A la salida del sol íbamos llegando a las montañas. Pálido olivo de la mañana. País marchito y desierto. Desayuno en una mezquita en ruinas-Cueva. Caliente y difícil cabalgata sobre las colinas áridas. Llegamos a Jerusalén alrededor de las 2 de la tarde. Me registré en el Hotel Mediterranean. Manejado por un judío converso, alemán, de nombre Hauser. El hotel da a un lado de la Alberca de Hezekiah, está cerca del Convento Cóptico, sobre la calle de los patriarcas, que desemboca en la calle de David. Desde la terraza enfrente de mi cuarto, imponente vista del domo del Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos. La casa de junto es un espacio abierto, ruinas de una antiguo convento latino, destruido por algún enemigo siglos atrás y nunca reconstruido… Caminé hacia el norte de la ciudad, pero mis ojos estaban tan afectados por las prolongadas cabalgatas bajo el deslumbramiento de la luz de las colinas áridas, que tuve que regresar al Hotel.

Sobre la calle de los Patriarcas ya no existe el Hotel Mediterranean. En el espacio donde lo ubica Melville hay varios comercios y un hotel pequeño, de construcción reciente. En plena calle, un grupo de rumanos bebe cerveza Tuborg como si este sábado fuera el último de la creación. Son rubicundos, melancólicamente alegres, como otro grupo que se reúne a hacer lo mismo en la Puerta de los Leones. Así los vasallos del Conde Drácula, campesinos que en el alcohol encontraban un refugio contra los fantasmas tangibles y los conjurados por su imaginación aterrorizada. En la misma manzana donde estuvo Melville, traspuesta la puerta de Jaffa permanecen dos viejas construcciones decimonónicas, contemporáneas del viaje que hizo el escritor estadounidense: el New Imperial Hotel y el Hotel Petra. Entro al primero de ellos. Los bajos están ahora ocupados por comercios y se ha eliminado la entrada monumental existente por la que entró el casco reluciente del káiser Guillermo II, que se alojó ahí. Lo atiende una mujer anciana, alta, erguida, que me saluda con un impecable acento británico y me da las tarifas de ese hotel ahora ocupado por niños perdidos. Lo más notable es la cantidad de memorabilia que tapiza las paredes: fotografías del káiser, mapas, artesanías. “Este hotel es de palestinos”, me explica la señora, que parece salida de otro tiempo. Al salir, y mientras contemplo la fachada aún digna y noble, un árabe me mira intensamente y me pregunta: “¿Qué busca?”. Naturalmente, él me quiere decir que tiene cualquier cosa que yo busque. Le respondo, casi de inmediato: “Busco el fantasma de Herman Melville”. El árabe termina por mirarme con más desconfianza de la que yo debía mirarlo a él.

Penetro al interior del Hotel Petra, ayer hotel de lujo en la Ciudad Vieja, hoy refugio de viajeros llamados orgullosamente mochileros. Backpackers denomina despectivamente la jerga turística a quienes hacen del viaje un heroísmo y, como el caracol, llevan la casa en las espaldas. Todas las ciudades del mundo tienen uno de esos refugios, y el Hotel Petra se levanta con su fachada de orgullosa y limpia cantera, con sus balcones añejos que ven interrumpido su señorío intemporal por sillas de plástico y ropa puesta a secar por los huéspedes.

Se sienta junto a nosotros el profeta Elías, que mira hacia ninguna parte y por eso lo mira todo. Para que no quepa duda acerca de su identidad, lleva con él un portafolios de fibra de vidrio que ostenta su nombre con letras fluorescentes. Nuestro embajador, Juan Antonio Mateos, bisnieto del ilustre escritor liberal, me advirtió sobre el síndrome de Jerusalén. Este hombre no cree que es el profeta Elías sino verdaderamente lo es. La aparición me lleva al capítulo de Moby Dick en que un extraño se aproxima a Queequeg e Ismael para preguntarles, a punto de embarcarse en el barco ballenero, si han encomendado sus almas a Dios. Elías, en la novela de Melville, es el profeta que vaticina la ruina del capitán Ahab y la muerte de todos los tripulantes, con excepción de uno.

En el interior del Hotel Petra, sus escaleras rechinantes se quejan como los fantasmas que lo habitan, turistas —jóvenes y no tanto— en una promiscuidad semejante a la del Pequod. Todo en el hotel es viejo, ajado, decadente, pero la azotea, coinciden en afirmar todas las guías, es uno de los mayores lujos de Jerusalén. Desde la altura de este viejo edificio, el Domo de la Roca se nos viene encima. Son las cinco de la tarde, y los ortodoxos se dirigen, en fila enlutada, entusiastas y alegres, hacia el muro occidental, para asistir al término del sabbath. Las cúpulas del Santo Sepulcro amplifican las campanas de la llamada a misa católica. Aunque ciento cincuenta años han transcurrido, ésta es la Jerusalén mirada por Herman Melville, y este Hotel Petra, una metáfora del barco ballenero donde navegantes de todos los lugares del mundo y de todas las religiones se dan cita para su maravillosa y atroz aventura. Mientras el Sol se oculta, como si la azotea fuera la cubierta de este barco varado en la Ciudad Vieja, los mochileros tienden sus astrosos colchones para echarse de cara al cielo, un lujo compartido por todos los peregrinos, como Herman Melville, que llegan a esta ciudad donde Dios se traduce en tres idiomas, en tres formas distintas de pensar.

•

Escribí las líneas anteriores en 1999, cuando ocupé la cátedra Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Regresé a la ciudad en marzo de 2017. Emprendí mi retorno maléfico sin heridas mortales en el cuerpo, las justas en el alma. Los hoteles Petra y New Imperial se han fusionado bajo el nombre New Imperial Hotel, y ahora se trata de uno de los que llaman pedantemente Hotel Boutique. Penetro en él cuando la ciudad despierta. Nadie en la recepción. Nadie en los pasillos. En el libro de visitantes escribo: “Herman Melville was here”. Firma: “Call me Ishmael”: reconstrucción metafórica del viaje de Herman a una ciudad inagotable, construida cada día por quienes hemos tenido el privilegio de sentirnos suyos.

Cuando Melville regresó a Nueva York en mayo de ese 1857, estaba en el año treinta y siete de su edad, los mismos que tenía Rimbaud cuando dejó este mundo para siempre. Melville publicó todavía una novela más, The Confidence Man, para hundirse después en un largo silencio. Murió en 1891, a los setenta y dos años de edad. Una de las escasas notas necrológicas que sobre él aparecieron en los diarios decía elocuentemente: “Muerte de un autor alguna vez famoso”. Dejó una novela inédita, Billy Budd, con la cual seguimos conversando y con la que cada día sigue cumpliendo años el escritor, como este agosto en que lo recordamos. ~

_____________

VICENTE QUIRARTE es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua e integrante del Colegio Nacional. Su obra incluye libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia y el Premio Universidad Nacional. Su libro más reciente es la novela histórica La isla tiene forma de ballena.