Este artículo recibió Mención honorífica en la categoría “artículo de investigación” del Premio MEY 2022, Abusos del poder público.

Este artículo recibió Mención honorífica en la categoría “artículo de investigación” del Premio MEY 2022, Abusos del poder público.

Texto de Iván Ramírez de Garay 05/12/22

Este artículo recibió Mención honorífica en la categoría “artículo de investigación” del Premio MEY 2022, Abusos del poder público.

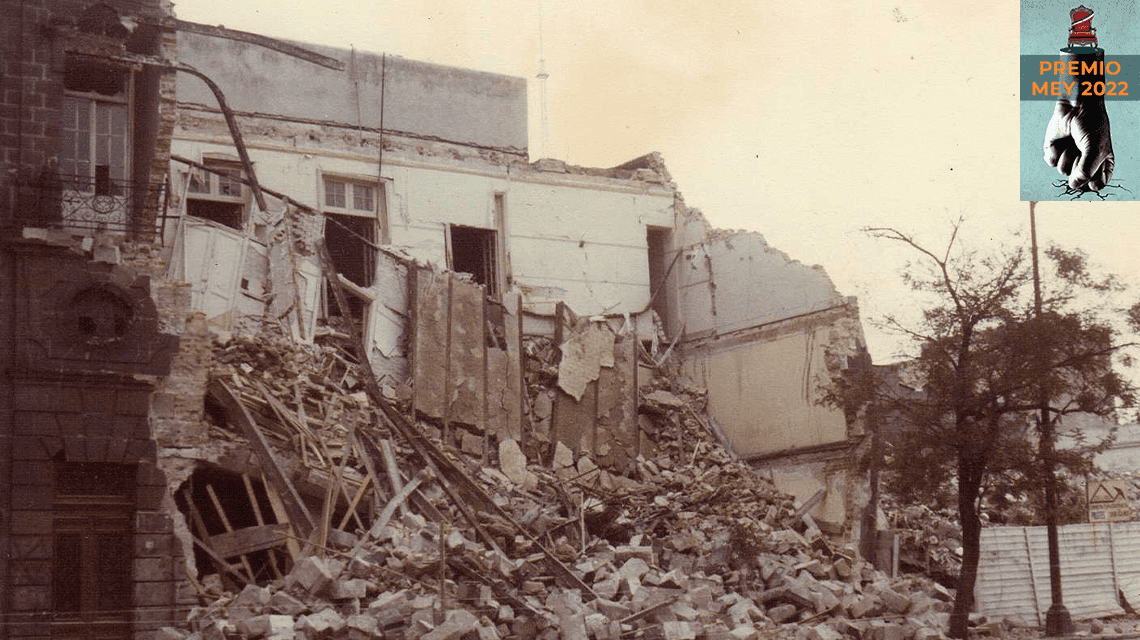

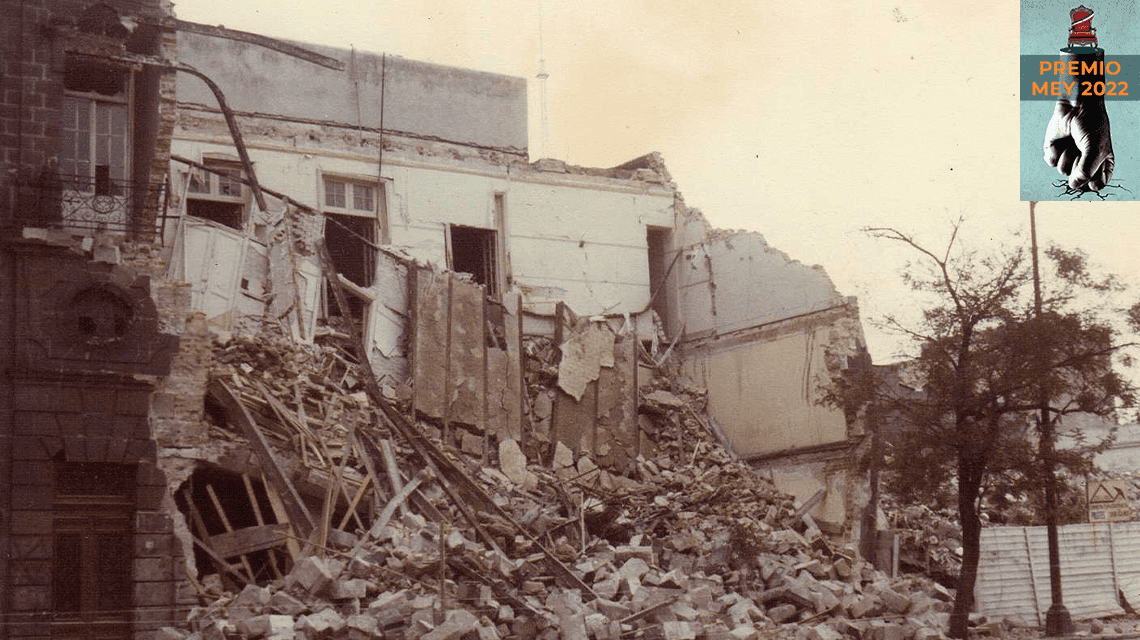

En octubre de 1985, se decretó una de las expropiaciones más grandes en la historia mexicana: se trató de más de 4 mil predios ubicados en barrios populares del casco central de la Ciudad de México, en los cuales se llevó a cabo la reconstrucción de miles de vecindades que habían quedado destruidas tras el gran terremoto del 19 y 20 septiembre. A sólo tres años de la traumática expropiación bancaria de 1982, esta nueva gozó de amplio consenso. En este artículo he intentado comprender por qué, y para eso he estudiado la expropiación de 1985 como un instrumento de intermediación política, como un recurso efectivo que permitió mediar entre los distintos conflictos que se suscitaron a raíz del sismo. Y para ello, a su vez, ha sido necesario proponer una forma de comprender los actos expropiatorios no como una contradicción entre poder y derecho de propiedad, como habitualmente suele hacerse, sino como un instrumento estatal de negociación política y reordenamiento del conflicto.

Mi interés en el tema tiene su origen en una insatisfacción con los discursos predominantes acerca de la historia política mexicana de las últimas cuatro o cinco décadas. Se trata de lo que podríamos llamar la historiografía de la “transición democrática”, que, puesta en una nuez, sugiere que la historia política del México reciente es en esencia la lucha de una sociedad moderna y libertaria, civil, contra un estado autoritario, intrínsecamente corrupto e ineficiente, que sólo busca perpetuar su dominio. Cualquiera que se asome, por ejemplo, a las crónicas sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México —las de Monsiváis y Poniatowska son, sin duda, las más célebres y representativas— se dará cuenta de que casi todas son variaciones mínimas de esa línea narrativa. Esta catástrofe me parece un momento especialmente interesante de estudiar, porque a poco que uno comienza a investigar su historia, a hurgar en los archivos, se da cuenta de que lo acontecido apenas nada tiene que ver con aquel discurso que, sin embargo, se sigue repitiendo año tras año, con convicción inamovible, en cada ceremonia conmemorativa. En este canon historiográfico, el sismo de 1985 se ha asumido como un episodio especialmente ilustrativo de esa supuesta lucha entre el Estado, corrupto y autoritario, y una sociedad democrática y civil; brega que, se supone, define la trayectoria fundamental de la historia política de las últimas décadas.

“…el sismo de 1985 se ha asumido como un episodio especialmente ilustrativo de esa supuesta lucha entre el Estado, corrupto y autoritario, y una sociedad democrática y civil”.

Nos encontramos más ante una fábula moral que ante una interpretación histórica. Se plantea un gran antagonismo entre dos actores claramente definidos, de límites precisos y contornos nítidos, con cualidades morales opuestas: por un lado, el estado autoritario, corrupto e ineficiente; por el otro, la sociedad, democrática, pluralista, solidaria, civil. No es difícil encajar a las expropiaciones en esta versión de la historia. Por eso, a menudo se las interpreta como actos arbitrarios de unas instituciones estatales que atropellan el derecho subjetivo de propiedad, y que al hacerlo transgreden las fronteras inviolables entre Estado y sociedad, y violentan el ámbito sagrado de la autonomía y la libertad personales. Así entendida, es difícil ver en una expropiación algo más que un abuso de poder.

Nada de esto se verifica en la expropiación de octubre de 1985, como muestro en mi trabajo. No fue una mera decisión unilateral del Estado, tampoco una que le impusieran los movimientos sociales a fuerza de marchas. Fue, sin duda, una reivindicación central de los damnificados, pero también podía estar en el interés de las instituciones estatales. Fue, ante todo, un instrumento político que permitió al Estado mediar entre el interés público, las reivindicaciones de los damnificados y los intereses de los propietarios en una situación en la que había mucho en juego y, además, las tensiones se exacerbaron por efecto de una crisis doble: la económica, iniciada en 1982, y la causada por el desastre. Eso, sobre todo, me interesa mostrar en mi trabajo: la expropiación como un mecanismo de intermediación que desempeñó una función política crucial en aquella circunstancia histórica por demás compleja.

Merecía la pena hacer un estudio histórico de la expropiación de 1985, porque permitía mostrar, precisamente, algunos de los aspectos que la historiografía de la “transición democrática” y la narrativa canónica sobre el sismo del 85 impedían observar. Vemos, por ejemplo, cómo ante el agotamiento de la capacidad de interlocución del PRI y ante el debilitamiento de su relevancia política en la capital, el gobierno federal estableció un esquema novedoso de articulación con la sociedad. El programa de reconstrucción del centro de la Ciudad de México comprendió el despliegue territorial de toda una infraestructura política y burocrática que permitió desplazar al partido oficial de las negociaciones y, en cambio, llevar la interlocución al ámbito mismo de las vecindades. No vemos un antagonismo absoluto entre Estado y sociedad, sino un ajuste en sus formas de articulación que permitió incorporar al proceso de reconstrucción a diversas uniones vecinales, algunas surgidas a partir del terremoto, otras de vieja raigambre, como las de las colonias Guerrero y Morelos.

La reconstrucción de las viviendas derruidas en los viejos barrios del Centro fue un éxito desde todo punto de vista: en un año se construyeron 46 mil viviendas nuevas mediante un programa que ganó premios y reconocimientos internacionales. Desde la reconstrucción de las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial, no se había visto otra de tal magnitud, realizada con tal celeridad. Era importante que así fuera, por muchas razones. Estaba el miedo a la inestabilidad, pues a los enormes costos sociales de la crisis económica se sumaban entre 21 y 37 mil damnificados por el sismo que se encontraban viviendo en la calle. Estaba, también, el compromiso que el gobierno mexicano había asumido con el Banco Mundial, que otorgó un crédito de emergencia con el que se financiaron alrededor de 80% de los costos de la reconstrucción de los barrios populares del Centro. Estaba en juego, pues, la credibilidad internacional de México en un momento álgido de las negociaciones de la deuda externa. Lo que me interesaba mostrar es que la expropiación de octubre de 1985 fue la condición de posibilidad de todo eso, del rotundo éxito político y material que fue la reconstrucción.

“La reconstrucción de las viviendas derruidas en los viejos barrios del Centro fue un éxito desde todo punto de vista: en un año se construyeron 46 mil viviendas nuevas mediante un programa que ganó premios y reconocimientos internacionales”.

Nada de esto coincide con la fábula de la lucha entre el Estado, siempre corrupto e ineficiente, y la sociedad civil o el pueblo virtuoso. Lo que casos históricos como este nos permiten ver es, muy por el contrario, los cambios y continuidades en la relación entre instituciones estatales y actores sociales, las tensiones y ajustes en las pautas de negociación, las reconfiguraciones de lo político que, en buena medida, han estado asociadas a las crisis fiscales y financieras de finales de las décadas de 1970 y principios de 1980, que sin duda implicaron un redimensionamiento del Estado y una redefinición, más bien accidentada e improvisada que deliberada, de su lugar y función en relación con otros ámbitos de la vida social y colectiva.

Si se admite la fábula historiográfica, no es posible preguntarse por nada de esto, por el simple hecho de que se asumen de antemano como antagónicas las relaciones entre las instituciones estatales y la sociedad, así como los motivos y naturaleza de los actores: la corrupción, la dominación autoritaria y el despojo de un lado; la democracia, el pluralismo y las libertades del otro.

Pese al estigma, no del todo injustificado, que lleva la figura de la expropiación en México, la de 1985 desempeñó un papel crucial como mecanismo de intermediación. Permitió reordenar las premisas de la negociación política y así encontrar nuevas salidas a un conflicto que amenazaba con desbordarse. Ese es el principal argumento que me interesaba desarrollar en el texto y el hilo conductor de la historia que ahí relato.

Ese tratamiento de la expropiación precisaba de una reflexión conceptual mínima, que la presentara no como una violación del derecho del propietario, sino como una regulación de las relaciones de propiedad. Hay toda una tradición intelectual —que comienza acaso en Rousseau, pasa por León Duguit y pervive en plumas como las del jurista Martín Díaz y Díaz o del sociólogo Antonio Azuela— que ha insistido en que la propiedad no es un derecho individual universal, absoluto, sino una relación social que suele tener funciones específicas para cada colectividad. Las expropiaciones, entonces, más allá de que puedan ser un abuso de poder —algunas lo serán y otras no— son siempre un instrumento para recomponer las relaciones de propiedad y redistribuir recursos apropiables. Y eso incide inevitablemente en las dinámicas del conflicto, redefine los términos de la negociación política. La expropiación es un instrumento a disposición del Estado para tratar de regular las relaciones sociales en torno a la propiedad y ordenar la conflictividad política. En México, contamos con una tradición prolija en el uso del acto expropiatorio precisamente con estos fines, como un instrumento de intermediación política.

Siempre cabrá condenar moralmente a la expropiación como un acto autoritario que atenta contra derechos subjetivos fundamentales, pero eso ofrece bien poco en términos de explicación histórica. Más interesante es preguntarse por qué, en una circunstancia histórica dada, un acto expropiatorio se consideró como un medio adecuado para la consecución de ciertos fines. Es lo que he intentado hacer para la expropiación de octubre de 1985 en la Ciudad de México. El estudio de este caso revela, por ejemplo, el agotamiento de ciertas formas tradicionales de articulación política y cómo, en aquella situación doblemente catastrófica, la expropiación abrió nuevas rutas de salida al antagonismo político, formas novedosas de interlocución. Este tipo de procesos, de reconfiguraciones de lo político, más difíciles de observar pero mucho más interesantes, son una parte sustancial de la historia política reciente que la historiografía de la “transición democrática” ha mantenido oculta.

Por último, hay una ventaja en el estudio de un caso histórico como este, que no tiene desperdicio. Permite ver con toda claridad que casi nada de lo acontecido fue como dicen los discursos historiográficos dominantes ni los relatos canónicos sobre el sismo del 85. Y entonces se puede mirar a estas narrativas de otro modo, no desde luego como explicaciones históricas sino como mitologías con una función concreta. En su condena moral del Estado, en su convicción profunda de que nada puede provenir de este como no sea corrupción, ineficiencia e indolencia, es difícil no asociar a esos discursos historiográficos con el surgimiento y eventual triunfo cultural del neoliberalismo en México.

Es un fenómeno histórico en sí mismo el surgimiento de ese lenguaje antiestatista, furibundo y sin matices, de esa condena moral de lo público, y puede datarse con bastante certeza en la primera mitad de la década de 1980. Ese mismo clima moral antiestatista sigue resonando, hoy por hoy, en todos los registros de la vida pública, pero todo indica que ha sido llevado a una etapa superior: el desmantelamiento de la administración pública, su desplazamiento por instancias militares en algunos sectores estratégicos, la eliminación de diversos tramos de mediación burocrática para privilegiar la entrega directa de recursos, o bien, para responsabilizar a los propios beneficiarios de su acceso a servicios que antes eran una responsabilidad pública. Todo eso es claramente indicativo de una profunda desconfianza hacia las instituciones estatales, de una convicción que orienta el actuar de la nueva élite gobernante, según la cual más sector público equivale a más corrupción. Esa forma de concebir la sociedad y la vida pública no puede comprenderse sin ese clima moral antiestatista que comienza a condensarse y articularse, con toda claridad, en el momento histórico que he estudiado en mi trabajo. Pero este es un tema que nos conduce ya por otros derroteros. EP

Lee aquí el texto completo.