Tiempo de lectura: 4 minutos

Tardé

mucho en entender la conversación entre Lupita, visitante regular de la cárcel,

y uno de sus reclusos.

—Te

felicito, Lennon, por tu novia. Es una muchacha guapísima.

El

Lennon, cuyo rostro no podía esconder su orgullo, degustaba, como si fueran

paletas, cada palabra de su visitante, como queriendo alargarlas. Cerraba los

ojos esforzándose por retener en su memoria cada detalle de la descripción que

le hacían del rostro, el carácter y los ademanes de su pareja. Parecía que

Lupita conocía bien a la muchacha y que él nunca la había visto. Y así era.

La

ejemplar voluntaria alternaba sus visitas a la penitenciaría masculina con las

que hacía al reclusorio de mujeres, en donde vivía la novia de Lennon.

¿Cómo

se había conocido entonces tan singular pareja?

Primero,

se había establecido un ingeniosísimo sistema de comunicación entre ambas

cárceles que, en su punto más cercano, están separadas por unos ciento

cincuenta metros. A través de la celosía situada en la colindancia, alguien,

quizás el propio Lennon, había comenzado a trazar en el aire, con un vaso

blanco de unicel, letra a letra, las palabras que, después de un tiempo de

experimentación, las reclusas lograron descifrar. Un día ocurrió el milagro.

Tras meses de lanzar letras al viento, meses muy largos en los que nuestro

náufrago seguramente parecía estar loco, ellas respondieron los mensajes con el

mismo lenguaje, pues habían comprendido el código. Los horarios y la gramática

se fueron acordando gradual y gozosamente. La comunicación entre hombres y

mujeres comenzó a fluir.

La

vida cotidiana en la cárcel es, en muchos sentidos, sombra de la de la calle.

También su reloj. Mientras el credo calvinista de las oficinas proclama al

tiempo como un recurso no renovable que nos incita a utilizarlo eficientemente,

los reclusos se inventan caminos para no sentir su paso. Desposeídos del reloj,

se permiten también espacios de vida interior y profundidad impensables en la

calle.

El

tiempo inverso penitenciario se hizo cómplice del Lennon en su búsqueda de

pareja. Me conmueve imaginar sus conversaciones, una narrativa paciente y

emocionante que, aunque única, remite necesariamente a la de no pocos

adolescentes enamorados hablando por teléfono o chateando.

Lo

cierto es que la alegría y la tenaz búsqueda de Lennon son sintomáticas del que

quizá sea el más relevante rasgo de nuestra humanidad: nuestro ser incompletos,

sed del otro, nostalgia de encuentros y necesidad de los mismos.

Si

la idea contraria, la de la independencia y la realización individuales, no

gravitara tanto en nuestra cultura, si no tuviera tan buena prensa, tal vez no

sería necesario analizar ni defender la tesis antropológica del recíproco

reconocimiento.

Baste

decir que en el catálogo de nuestras necesidades hay una fundamental, la de ser

amados, la cual no podemos satisfacer por nosotros mismos. Más aún, a

diferencia de otras de las jerarquizadas por Maslow, es una necesidad imperiosa

que no corresponde a derecho alguno.

Hemos

de aprender que la amistad no puede exigirse como un derecho, que al serlo se

desvirtuaría, que pertenece, como el amor, al ámbito de lo gratuito. Nadie

puede exigir ser querido, y en ello radica precisamente el valor de serlo.

¿Hemos

de seguir enarbolando la independencia individual como un ideal o mejor

reconocer nuestro ser interdependientes?

Los

suecos, por iniciativa de Olof Palme, intentaron lo primero desde 1972. Se

propusieron y lograron gradualmente independizar a los hijos adolescentes de

sus padres, a las mujeres de sus maridos, a los enfermos de sus cuidadores.

Alcanzaron con el estado de bienestar aquello que consideraban el más sueco de

todos los valores: la independencia. Pero, paradójicamente, al ganar,

perdieron. No sólo se extraviaron de competencias interpersonales críticas,

sino que pagaron una cuota inesperada en materia de felicidad y de sentido.

Hoy, uno de cada dos suecos vive solo, y uno de cada cuatro muere solo, sin que

nadie reclame su cuerpo. ¿Acaso no construyeron junto con la

institucionalización del individualismo su propia cárcel? ¿No es acaso la suya

una forma de reclusión?

La verdad es que no necesitamos el

documental de Erik Gandini, La

teoría sueca del amor, ni al niño salvaje de Aveyron, ni las miles

de pruebas empíricas posibles para comprender nuestro ser relacional.

El

lenguaje, por ejemplo, sin el cual el modo humano de ser es impensable, no es

patrimonio individual de nadie. No nos damos a nosotros mismos ni siquiera

nuestro nombre. Debemos a los grupos a los que pertenecemos notas fundamentales

de nuestra identidad. Ni siquiera el ser o la vida son creación individual de

nadie. Requerimos del otro al grado de no poder explicarnos sin él. No nos bastamos

a nosotros mismos ni nos bastan tampoco las cosas; requerimos no sólo del ello,

sino de la gratuidad y del corazón de alguien, de un tú que, al darnos lo

inexigible, nos permite reconocernos como un yo, construir diversos nosotros

que significan nuestra existencia y la hacen viable. Hay rasgos centrales de

nuestra identidad y realización que sólo descubrimos cuando nos damos.

Quizá

debamos a la codependencia, la asimetría y las muchas dependencias

innecesarias, patológicas o injustas el haber optado, como los suecos, por la

independencia —y no por la interdependencia— como ideal de vida.

La

verdad es que la noción de individuo, como la de independencia, es pensable más

no posible, y constituye un ente de razón. Podemos concebir racionalmente al

individuo, pero éste se nos desvanece en la realidad. Escapa de nuestras manos

como el agua.

A

todo ello refiere el drama de la cárcel.

El

castigo del aislamiento refleja notas esenciales de nuestro ser personas. Cada

vida vive el reto de dosificar su encierro, de alternar rítmica y sanamente

exterioridad e interioridad, de encontrarse en los otros.

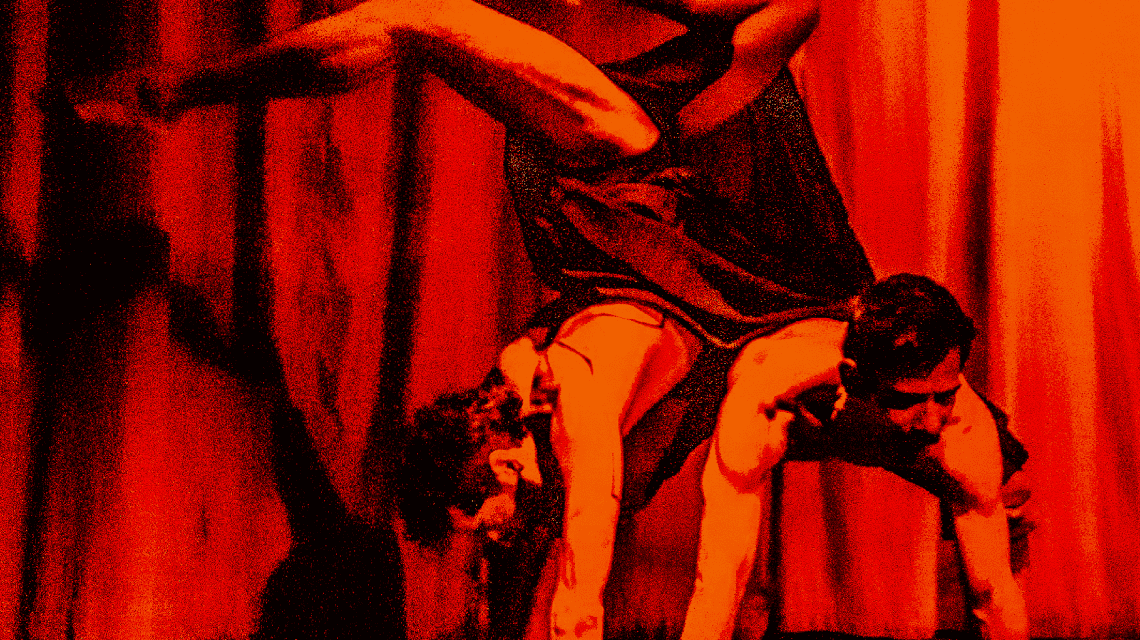

Compartimos

con los reclusos el reto de convivir con quien no quisiéramos y la pena de no

poder hacerlo con quienes más queremos. Nos recluimos en cárceles que nosotros mismos

construimos al tiempo que creamos lenguajes increíbles para alcanzar a quien

nos completa y simboliza.

Somos

hombres y mujeres trazando letras al viento, cargadas de ilusión y de

esperanza. Sin ellas, también nosotros parecemos locos porque no somos —ya lo

intuíamos— más que sed de encuentros.

Debo

agregar dolorosamente que en nuestra siguiente visita a la penitenciaría, el

Lennon estaba destrozado. A través de la misma celosía, en el horario acordado

y en su singular código, la novia utilizó el vasito blanco de unicel para

cortarlo.

Nunca supe cuáles serían sus razones.

Sólo me quedé pensando que los vínculos son tan necesarios como dolorosos y

complejos, que ciertamente nos llevan a caminos sinuosos, pero que, sin ellos,

tampoco nosotros somos. EP