Tiempo de lectura: 3 minutos

Algo

sucedió en el estado de Jalisco entre 1902 y 1918, periodo en el que nacieron

Luis Barragán, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Además de paisanos, un factor en

común los hermana: los tres crearon pocas obras, de alcance universal y gran

potencia artística, que los convirtieron en clásicos indiscutibles de la

cultura mexicana. Los dos primeros, incluso, gozan de un amplio reconocimiento

a nivel internacional. El tercero, por razones sólo imputables a los caprichos

del destino, ha tenido que esperar un poco más para recibir el reconocimiento

proporcional a la calidad de su obra, pues como dice Ignacio Ortiz Monasterio

en Anatomía de “La feria”, al igual que Borges

hizo con las letras argentinas, [Arreola] “le compró su libertad [a la literatura

mexicana] con textos breves de amplias facultades inventivas”.

Si

hiciéramos una encuesta para saber qué libro es el primero que viene a la mente

de los lectores cada vez que piensan en Juan José Arreola, es muy probable que

La feria, su única novela, aparezca después de Bestiario, Varia invención o Confabulario. Por ello, Ortiz Monasterio lleva a cabo una disección

completa de esta obra a la que un jurado compuesto por Octavio Paz, Rodolfo

Usigli y Francisco Zendejas le entregó el premio Xavier Villaurrutia en 1963 (y

que compartió con otra gran novela: Los

recuerdos del porvenir, de Elena Garro).

Sin

embargo, como nos cuenta el autor de Anatomía

de “La feria”,

debido a la buena recepción que tuvo el libro el año de su publicación y el

siguiente (1963-64), que se tradujo en reseñas, notas y entrevistas aparecidas

en medios impresos, y en los comentarios positivos de los críticos de la época,

en los años siguientes sus acciones, por usar un símil bursátil, se desplomaron.

Los reflectores no volvieron a apuntarle. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se perdió el

interés en esta obra entretenida, llena de humor, envuelta en una estructura

experimental?

En

la literatura, como ocurre en otras artes, hay obras que se toman su tiempo, a

veces siglos, para ser redescubiertas, libros que en futuros lejanos adquirirán

nuevos sentidos y perspectivas sin importar que detrás de ellos se agrupen

miles de hojas del calendario. Quizás ése sea el caso de La feria.

Con un interés sincero, Ignacio Ortiz Monasterio

intenta persuadirnos de leer o releer, según sea el caso, esta obra, revelando

los trucos que esconde el mago.

Aunque

la palabra anatomía suena muy seria y remite al uso del

bisturí para desentrañar los misterios de la carne —con el riesgo de que una

vez diseccionado el cuerpo de estudio sea imposible reacomodar sistemas y

aparatos para que vuelva a funcionar—, Ortiz Monasterio nos lleva al anfiteatro

para desarmar pieza por pieza la maquinaria diseñada por el autor jalisciense,

como el niño que provisto de un desarmador explora el interior de un reloj

despertador.

Una característica que hizo distinto a Juan José

Arreola de los espíritus silenciosos y reservados de Rulfo y Barragán fue su

virtuosismo oral. En múltiples entrevistas disponibles en la red, Arreola

despliega sus dotes escénicas y nos maravilla no sólo por su facilidad de

palabra, sino por su conocimiento de los temas más variados, en registros que

van de la “alta cultura” (si es que aún cabe esta categoría) a la cultura

popular. Sólo así se explica que el oriundo de Zapotlán el Grande mantuviera

quieto a Jorge Luis Borges durante un encuentro en Buenos Aires; al final,

cuando le preguntaron al argentino cómo había ido la charla, atinó al decir que

había intercambiado unos cuantos silencios.

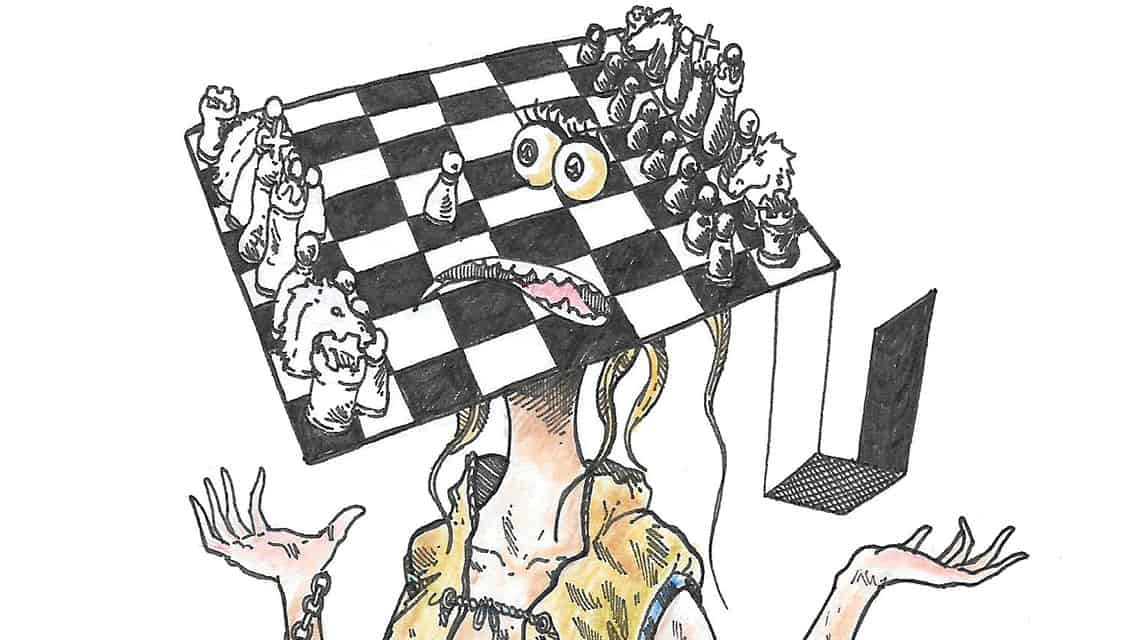

A manera de introducción, Ortiz Monasterio

elabora un breve perfil de Juan José Arreola, suficiente para pintar de cuerpo

entero a un personaje excéntrico que hizo de los extremos, de los opuestos, la

materia de su obra. Ángel y demonio al mismo tiempo, “en su inteligencia las

cosas eran blancas y negras, pero también complejas: múltiples y alternadas,

como un tablero de ajedrez”.

Este modo de ser se condensa en La feria, novela

de múltiples voces y puntos de vista, articulada mediante diversos géneros y

recursos narrativos, y en la que, no podía ser de otra forma, conviven los

contrarios.

Si

bien Anatomía de “La feria” podría

considerarse un texto académico, más atractivo y útil para el investigador que

para el lector de a pie, su contenido nos ofrece una panorámica necesaria para

una obra de tales dimensiones, como las cédulas de los museos.

Hay

obras tan grandes que no pueden comprenderse de golpe, que requieren de un mapa

para gozar de los detalles, esos sitios semiocultos donde, se dice, habita Dios. EP

*Ignacio Ortiz

Monasterio, Anatomía de “La feria”, UNAM, 2018.