Boca de lobo es el blog de Aníbal Santiago y forma parte de los Blogs EP.

Boca de lobo es el blog de Aníbal Santiago y forma parte de los Blogs EP.

Texto de Aníbal Santiago 04/12/20

Boca de lobo es el blog de Aníbal Santiago y forma parte de los Blogs EP.

Yo tenía todo el talento para ser un jugador de época. Era oportuno, ágil, decidido, certero, letal. Metido el gol en el centro de mi uniceja, mi instinto animal pudo destrozar defensas crueles cual legiones romanas.

Pero vamos por partes.

Por un lado, la capacidad técnica fluía en mi ADN. El control de la pelota, el gambeteo pícaro para engañar al adversario, esa mirada sagaz que me hacía tomar decisiones supersónicas y daba órdenes precisas a mis botines de fuego, eran parte de mi cuerpo, mi esencia, desde que en los llanos lodosos de Tizapán, con solo seis años, deleité a la afición del Alpina, el club más poderoso de las canchas de Magdalena Contreras.

Por otro lado, estaba mi arte. Aunque no hay modo de explicar la belleza en ninguna de sus formas, lo intentaré: con mi derecha tocaba la pelota como dando un concierto de violonchelo. Cada golpe al balón era un acorde que se posaba en el alma enamorada de todo aquel que me veía, como el fresco pétalo de una rosa que bañado en rocío se queda ahí para siempre.

Todas esas virtudes teníamos en común con Maradona, con quien (aunque me llevara muchos años) -él en la Selección Argentina y yo en el Alpina de Tizapán- unidos a la distancia compartíamos idéntica sensibilidad por el juego. Nuestra única diferencia, diría yo, fue que a mí nadie me descubrió.

En 1984, siendo un niño, pese a mi profundo amor por el Atlante decidí entrar a la escuelita de futbol del América en Coapa pues era hora de dejar de jugar sobre tierra y piedras para hacerlo en césped, y porque en ese equipo multicampeón propiedad de Televisa había más posibilidades de dar el paso al profesionalismo.

Debuté en el equipo He-Man (los equipos tenían nombres de caricaturas de Canal 5), donde mi primer técnico intuyó en mí aptitudes para ser un 10 clavado, un medio creativo que danzaba por la zona de tránsito, un distribuidor de pelotas que no solo anotaba sino daba gusto a sus delanteros con pases como caramelos con toda la ventaja para ponerla en la red. Como Maradona.

Pero muy pronto, de mis técnicos, más que aliento, recibí lo siguiente: “¿Cómo haces eso?”, “Pásala”, “no andes papando moscas”, “ahí estaba el hombre libre”, “Aníbal, noooo”, “tienes dos pies izquierdos”, y no era raro que los papás murmuraran, sin medir las consecuencias: “es medio tronco el güerito”.

Así era imposible. Si mi rendimiento estaba lejos de ser el óptimo era porque no se daban las condiciones para desparramar mi brillo natural en el campo: yo, como Diego, para mostrar mis aptitudes necesitaba libertad y confianza. Pero él la tenía y yo no.

Un día mi entrenador, por razones que no alcanzo a comprender, me llevó a un costado del campo, y sentados cada uno en un balón me dijo muy seriamente: “tienes características de lateral derecho”. “¿Lateral derecho?”, pensé atónito. Sí, y me refundió, me ocultó, en el fondo del campo. Pasé de ser el epicentro de la atención a estar hasta allá, en lo más lejano y oculto de la pradera, donde no hay aplausos ni ovaciones ni elogios, y solo el anonimato de la defensa. Aunque el mensaje que el técnico me mandó era “mientras más lejos estés de la pelota, mejor”, con humildad, como hacemos las grandes figuras, acepté la durísima decisión de la autoridad.

Tras un año en la invisible esquina de la lateral derecha, llegó el día de la renovación del contrato. No quise hacerlo, naturalmente, y gestioné mi transferencia. Llegué a un acuerdo y con ánimos renovados me puse el jersey del Astro Boys, célebre escuadra de la academia azulcrema. “¿De qué juegas?”, me preguntó el entrenador. “Centro delantero, profe: soy goleador”.

El entrenador creyó en mí. Pero pasaron 1, 2, 9, 10 partidos sin que metiera un gol. Hasta que me encaró.

-Campeón, el próximo partido vas a jugar de lateral derecho.

-Profe, yo lo que necesito es que crea en mí –le solicité-. Todos los goleadores pasamos por malas rachas.

Ya era una decisión tomada por el cuerpo técnico. Otra vez, lateral derecho. Qué dolor.

Camino a casa, en el viejo vocho de papá debí soltar algunas lágrimas.

-No quiero ser otra vez lateral derecho, pa’. Pensé que en Astro Boys iba a ser distinto-, lamenté.

-Yo digo que lo valores –me respondió-. Además en el futbol mundial hay grandes laterales derechos.

-¿Quiénes?-, lo cuestioné.

Se hizo un largo silencio y dijo algo como: “Ahora se me fue el nombre. Pero sí hay”.

Con mucho dolor, me resigné. Pero un día de 1986 me cambió la vida.

Al acabar el entrenamiento y matarme en la lateral derecha porque finalmente me debía a la camiseta del Astro Boys, abandoné el césped y con mis tacos negros comencé junto a mi padre a caminar por los pasillos de ladrillo de las instalaciones del América rumbo al estacionamiento. De pronto, oí un grito de El Topo, amigo, excepcional futbolista y leal compañerito de mis desventuras futbolísticas esos días: “Aníbal, está aquí la Selección Argentinaaaaaaaa!”. No lo podía creer. Ni mi papá, ni El Topo, ni nadie. Aquel club era una fiesta.

Corrí hacia mi amigo para comprobar que aquello era verdad. Sí, a días del inicio de la Copa del Mundo México 86, ahí estaban los futbolistas de la albiceleste. Recién aterrizados al lugar que sería su campamento durante la máxima competencia del futbol mundial, los vi: estaban el narigón técnico Bilardo, el engreído Pasarella, el goleador Valdano, el experimentado Bochini, el potente Cucciufo, el finísimo Burruchaga y los demás futbolistas que en pants y shorts daban vueltas en ese rincón del sur de la Ciudad de México que sería su casa.

¿Y Maradona? Agitados, buscamos por todos lados a Maradona, estrella fulgurante del Napoli italiano, hasta que dimos con él. El crack de 26 años estaba atrapado por un enjambre de niños como nosotros, una multitud de jugadorcitos de los equipos de la escuela que a gritos le exigían el autógrafo y se le tiraban encima.

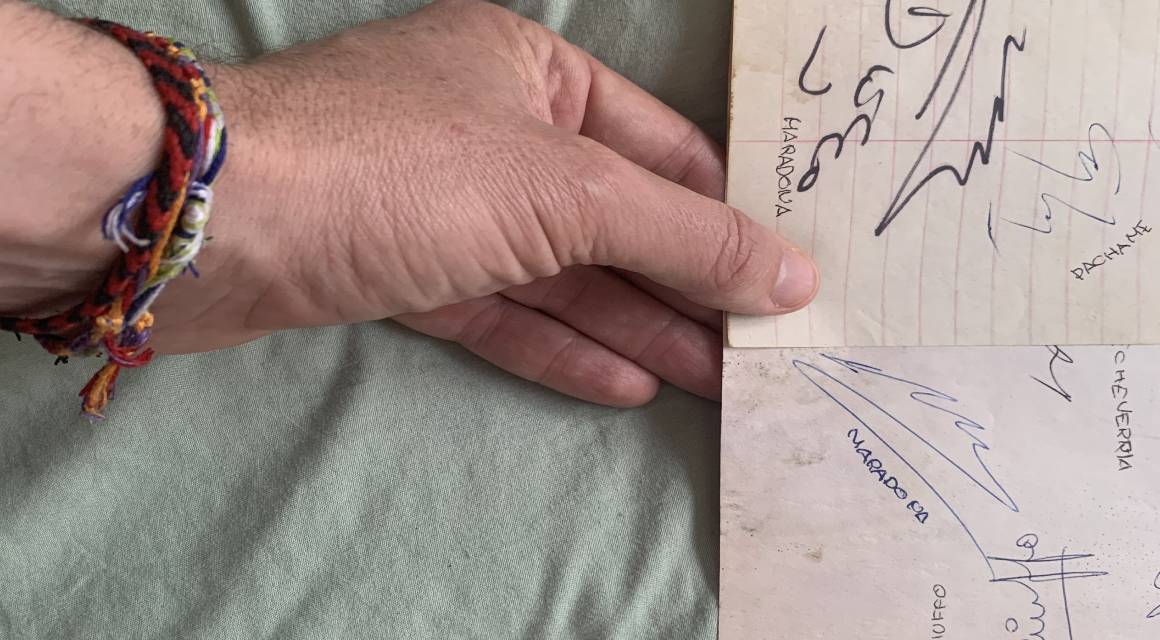

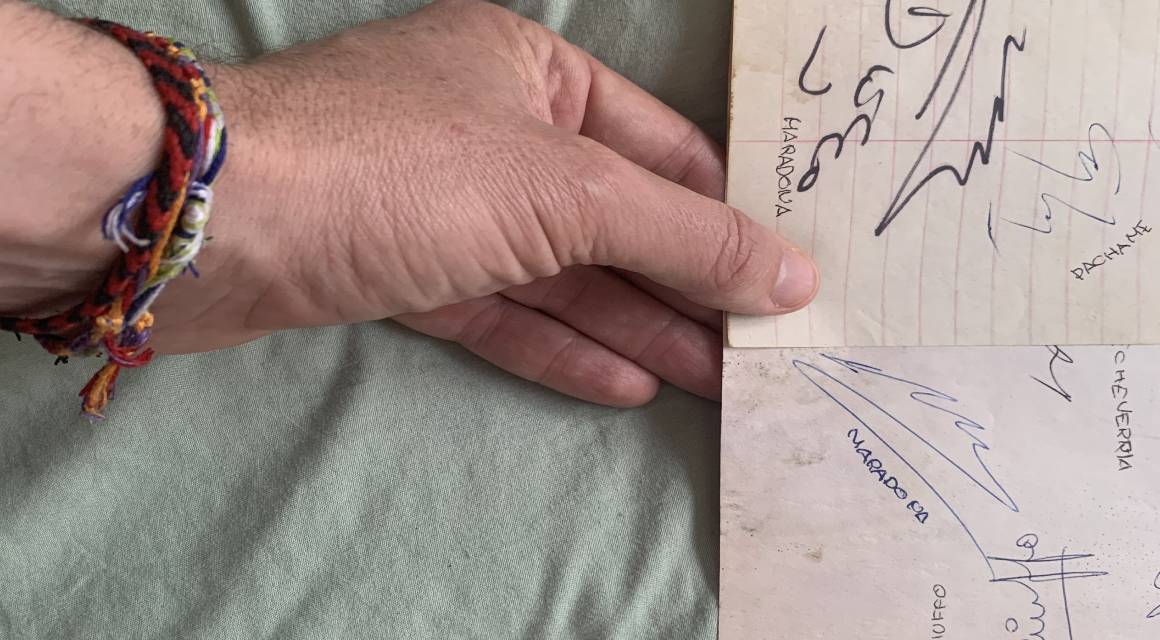

Asfixiado, abrumado, pidió orden: “Así no, pibes. Hagan una línea o no seguimos”, exclamó con el ceño fruncido. Aunque la ansiedad me mataba, con el corazón galopando fui a la oficina del siempre malhumorado presidente del club, Panchito Hernández, le arrebaté a su secretaria pluma y papel, y volví corriendo a la fila, donde un montón de jugadores niños esperaban su turno. Paciente, Diego firmaba, firmaba, firmaba, mientras delante avanzaba esa cosa amorfa que intentaba ser una fila.

Debo haberme acabado las uñas pero minutos más tarde llegué: al fin, era mi turno. Distendido, en short y sandalias de goma y sin decirme nada, Maradona tomó la hoja blanca y con una pluma azul trazó la M de su apellido, alargada, relajada, veloz, aerodinámica, con una doble línea debajo, como un subrayado para enfatizar quién era.

Feliz, me fui con la hojita, en calma recabé con El Topo algunas firmas de otros jugadores (ellos sí mortales), y un rato después, cuando ya no me faltaba nadie, volví al lugar donde el zurdo de otra galaxia me había dado el autógrafo. Frente a Maradona seguía la muchedumbre. Y pensé con gran seguridad: “si ya tengo un autógrafo suyo, puedo tener dos”.

Me acomodé en lo último de la cola, muy educadito, y atrás mío se sumaron otros que acababan de descubrir a Diego. Como si nada, esperé mi turno. Al rato, estaba frente a él otra vez. Y claro, astuto como era y para no despertar sospechas y ser descubierto, ya no le entregué la misma hoja firmada, sino una simple hojita a delgadas rayas rojas arrancada por ahí a un block para taquigrafía. Con la cara hacia abajo, en dirección al papel, elevó sus ojos cafés: me miró. Y me reconoció (quizá sabía que yo era el célebre lateral derecho de Astro Boys, pero no estoy tan seguro). Antes que la punta de la pluma azul tocara al papel y se deslizara, Diego se detuvo: “Yo a vos ya te di la firma”, me dijo. “Perdón”, respondí. “No hagas eso –me regañó tranquilo negando con la cabeza-. ¿No ves que atrás tuyo hay un montón de otros chicos esperando?”.

No respondí nada, ni una palabra. En silencio y cabizbajo, me fui con la segunda hoja vacía y la sensación del delincuente que in fraganti ha sido descubierto en un robo. Cuando estaba ya a unos cinco pasos del astro, oí su voz. “Nene, vení”. Me di vuelta. ¿Qué iba yo a hacer? Mi ídolo me estaba diciendo que fuera con él, y fui. Desconcertado, caminé unos segundos y quedé junto a Diego. Me quitó mi hoja de taquigrafía y con el plumón negro que le había entregado el chico que iba detrás de mío, me puso nuevamente su autógrafo. Esta vez, a la M le agregó abajo la palabra “Diego”. Es decir, me estaba dando la firma de lujo, no solo la M veloz y distraída. “Gracias”, le dije viéndolo a los ojos, y me alejé con una alegría y una paz que aún hoy perdura.

Es cierto: yo era solo el desconocido lateral derecho del Astro Boys, pero tenía dos autógrafos de Maradona.