En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva a un recorrido por Buenos Aires, Argentina.

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva a un recorrido por Buenos Aires, Argentina.

Texto de Antonio Moreno 29/05/23

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva a un recorrido por Buenos Aires, Argentina.

Para los compas Regiver Ocampo y Juan Manuel Rallo.

Mateo llegó a Buenos Aires a los diez años. [Y los que estamos sentados en las mesas del pequeño restaurante, esperando los suculentos guisos de la comida peruana, le escuchamos con atención].

Ya han pasado doce, y sin más propósito que la oportuna necesidad de replantear y comunicar su nueva identidad, delicada y benévola, considera que valió la pena su proceso efectivo de desperuanización al que se sometió una vez que ingresó al severo mundo de las prácticas políticas con sus etiquetas culturales.

Sus evocaciones de la ciudad de Trujillo penden de un hilo muy delgado, a punto de romperse. Apenas recuerda a un par de amigos, algunas frases típicas que delatan origen, y si no fuera porque su padre es cocinero, el aroma filibustero de la cocina de la abuela, que algún día perfumó su niñez, se habría indignamente evaporado.

Lo que para él es apatía, el cabrito con frijoles, el enigmático shambar y la escrupulosa sopa teóloga, para mí es puritita fascinación de comensal que jamás se castigaría con el ayuno.

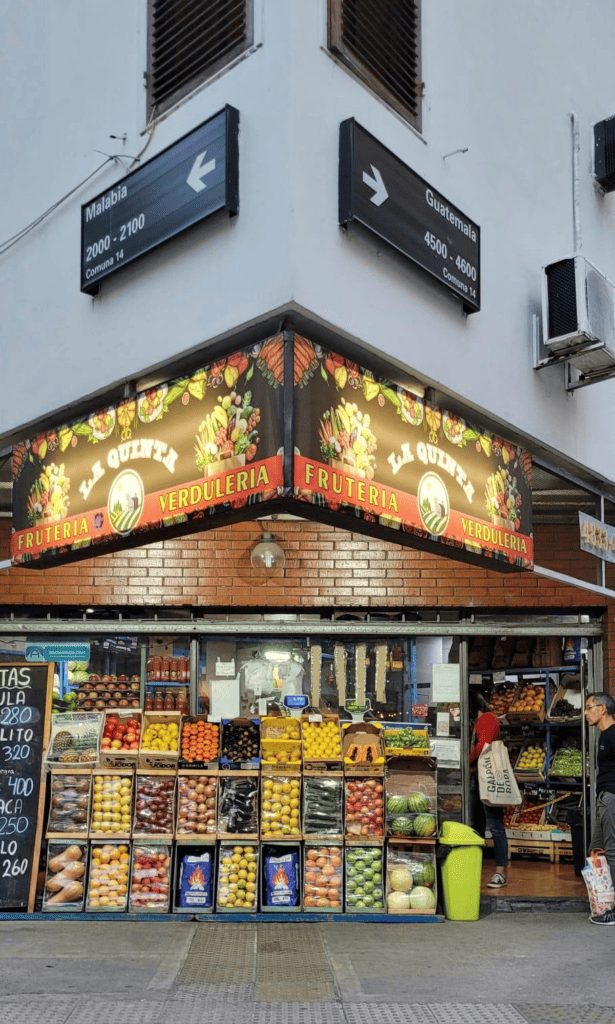

Como es el único que habla con marcado acento porteño [resulta el recurso idóneo para los no argentinos explotar un capital lingüístico que otorga prestigio en algunos círculos de la ciudad], y por decisión de la madre, Mateo atiende la clientela del negocio familiar con prodigiosa elocuencia, situado en la calle Guatemala, entre Scalabrini Ortiz y Malabia, en el mero corazón del oxigenante barrio de Palermo, mejor conocido por el alto porcentaje de clínicas de psicoanálisis como Palermo Freud.

[Mateo sigue hablando, como si fuese parte de una terapia cotidiana].

El barrio de Palermo es un pequeño país con sus respectivos enclaves e intereses inmobiliarios, como suele ocurrir hoy en día en las grandes ciudades, junto con los ya comunes proyectos de gentrificación. Posee una personalidad múltiple y se deja seducir por la reputación que implica ese pintoresco reacomodo y embellecimiento urbanístico constante. La presencia de los no argentinos estimula innovadoras cartografías y un orden toponímico que inevitablemente obliga las redefiniciones del origen y la identidad.

Las fronteras del barrio no están delimitadas excepto por la alusión toponímica que sugiere exclusividad comarcal: Palermo Soho, Palermo Cañitas y Palermo Hollywood. La población flotante por motivos laborales es numerosa. Muchos trabajan allí, pero viven en otros barrios como Liniers, Once, Flores y Constitución, aledaños a grandes estaciones de microbuses o de trenes. De ese ir y venir, conjetura que se deriva del fluido diálogo de Mateo, emerge el discurso que revela sentimiento, comportamiento y deseo de pertenencia, donde va por delante la identidad con nombres no oficiales que autorizan rebautizar el barrio, para dar a conocer y poner más atención en otras subjetividades: Palermoishe, Palermo Pekín, Palermo Inca Garcilaso, Palermo Bolivia y Palermo Paraguay. De modo que el barrio cuenta con múltiples personalidades; si no hubiese sido gracias al legado de Freud, sería imposible imaginar estos espacios sociales con identidades fragmentadas.

[Mateo sigue hablando].

Mateo cursó su educación básica de modo itinerante en colegios de los barrios de Retiro, Recoleta y Palermo, pero la familia suya jamás ha vivido en ninguno de esos barrios, debido al altísimo coste de las viviendas. Fue siempre un estudiante destacado en Historia y Matemáticas. Decidió apolillar un año para relajarse y dejar que el mismo futuro organizara el curso de su vida antes de ingresar a la carrera universitaria. En los intervalos de no hacer nada y vegetar frente al televisor viendo los partidos de River Plate (el club de su corazón), aceptó el reto de su madre.

[Mateo es interrumpido por sus padres, quienes también lo escuchan con orgullo].

A cambio de ese compromiso, imaginó la posibilidad de reunir el dinero suficiente para visitar las diamantinas playas de Cancún, en la península de Yucatán, uno de sus tantos anhelos. Sus padres asistieron a la universidad en Trujillo. Son educados y se les nota al hablar, rasgos del éxodo peruano de principios de siglo. Mateo ingresará a la carrera de administración hotelera en la Universidad de Buenos Aires (UBA), u otra disciplina que tenga que ver con el turismo. Es lo de hoy, dijo con acento recargado. En la radicalización promiscua de las vocales y las consonantes no sólo reside la metáfora de la nueva identidad de Mateo (mientras uno pronuncia pollo, él dice poosshooo), sino la autosatisfacción del amor propio y su cariño por la Argentina.

Cualquiera que lo escuchase hablar, diría que Mateo es el interlocutor de sí mismo. Que ese acento porteño con el que se comunica con mucha soltura y prosopopeya, lo tiene profundamente enamorado. Algo semejante ocurrió con el ex jugador de fútbol Hugo Sánchez, durante y después de sus años en el Real Madrid. Seseaba y manipulaba frases hechas del mismo modo que las emplea el vendedor callejero del barrio de Chamberí.

[Mientras escucho a Mateo, imagino que deben de existir acentos que resulten imposibles de reproducir como el yucateco o, en sentido inverso, los hay aquellos que se simulan para evitar las oposiciones bipolares que conducen inevitablemente a las agitaciones del racismo; o la pretensión de hablar sin acento, como suele ocurrir con los hispanos que viven en los Estados Unidos y sus vínculos con el inglés].

Como es de esperarse, esta ficción psicológica y lingüística de hablar, de vivir e identificarse como les plazca, posee concomitantes prácticos para algunos. Tampoco se generaliza aquí, el paraguayo y el colombiano porteñizan el castellano a los pocos meses de estadía en Buenos Aires como parte de una sensata actitud de extravagancia. Si no hubiese más que decir sobre la adopción ficticia del acento, sorprendería de manera inversa el tratamiento del tema que les otorgan los argentinos de origen chino y coreano. O, en caso contrario, partiendo del entendido de que el acento es como una marca registrada, con una circunscripción concreta, y dando por sentado la tolerancia y el respeto, valdría la pena recordar la identidad de los juarochos, en la fronteriza Ciudad Juárez, una particular música que hibrida trópico y tonadas sintéticas del inglés, remarcada por el atuendo vaquero, el cinto piteado y el móvil en bandolera.

[Mateo sigue hablando, pero pauso su discurso].

Me instalé recientemente en un pequeño estudio de la calle Malabia, al 2000. Una tormenta de granizo en Texas alteró tanto mi itinerario de viaje como también mi sistema de percepciones culturales; si hubiese que describir la tormenta, tendría que echar mano de las hipérboles bíblicas más espectaculares y escalofriantes. Las manifestaciones tajantes de la naturaleza (tormentas, terremotos, huracanes y tsunamis) deberían de ser tomadas como lecciones de vida; ayudan a tomar conciencia sobre el lugar en el que estamos parados, y en cierto sentido, como implicación inevitable, a establecer analogías de toda clase: con los sistemas políticos vigentes, las accidentadas relaciones humanas de hoy en día y desde siempre, la identidad definida como un banquete incapaz de saciar a nadie, junto con las maniobras económicas puestas en práctica por los gobiernos latinoamericanos.

A nadie en Sudamérica le quita el sueño el terremoto político. El latinoamericano ha sorteado con heroicidad homérica lo que las telenovelas han saqueado y manoseado con vehemencia dramática, cada uno de los jinetes del Apocalipsis, con sus aromas malolientes y casitas del terror, de Stroessner a Videla y de Pinochet a Banzer. Aunque esto no forma parte del contexto actual, desde que arribas al Aeropuerto de Ezeiza, la bazofia sigue ahí con otros rostros, empezando por el precio del dólar estadounidense que ha escalado hasta las nubes. Hace casi dos décadas, con cien pesos argentinos, podía darme atracones de asado para cuatro personas.

Los desastres políticos y económicos son equiparables, sin menoscabar la honda y larga sedimentación histórica que han dejado en la memoria reciente (efecto tequila, efecto tango, el corralito…), a los efectos causados por el calentamiento global y el cambio climático; aun así, desean hacer de la selva amazónica un atractivo y minúsculo parque temático, ni tampoco se escuchan proyectos para contrarrestar los efectos del deshielo de los glaciares andinos, ni sobre la falta de lluvia en las amplias regiones argentinas. Con este panorama nada agradable llegué a Buenos Aires a mitad de junio, un año previo a que se desatara la pandemia que segaría la vida de millones de personas. Extrañamente, como si fuese parte de un presagio, quedé atónito por un vaho tibio, pegajoso e incómodo que se me enredaba en el cuello, poniéndome de mal humor, en plena estación fría, como si me hubiese recibido ese agobiante invierno brasileño.

Después de desempacar, mapeé la zona de este lado del extenso barrio de Palermo, el más poblado de Buenos Aires. No estaba tan familiarizado allí, siempre me había movido por el rumbo del parque de Las Heras, hacia Avenida del Libertador, pero no en este sector que va de la avenida Santa Fe a la Avenida Córdoba, un radio inmenso: quería ubicar una carnicería, una verdulería a cargo de un boliviano, un supermercado atendido por un chino para conseguir vinos de alta gama a precios razonables en tiempos de una inflación exorbitante; localizar a otro chino con una lavandería que me quedara a tiro de piedra. También, y por qué no, coincidir con un chileno para discutir en un café sobre lo que sea. Discutir con un chileno es un deporte extremo quizá porque no conocen la risa, y de cualquier modo, siempre tienen la razón. Seguidamente, procurar encontrar un buen restaurante donde pudiese alternar el menú local, comer ñoquis, humitas, locros y milanesas todos los días no era una opción razonable, ni para el paladar ni para la imaginación. Encontrar, finalmente, si no el mejor, el café que me pudiera otorgar reposo: todo adicto al café sabe que, llegado el momento a mitad de la taza, la vida necesita ser contemplada; y como por un efecto único y mágico, pasión de hombre elemental, el paisaje que miras empieza a flotar.

[Mateo sigue hablando en voz en off].

En la esquina de Scalabrini Ortiz y Paraguay se ubica Varela Varelita, uno de los cafés más emblemáticos no sólo del barrio sino de todo Buenos Aires, por la cantidad de escritores que asisten todas las noches para tertuliar. Los escritores José Bianco y Héctor Libertella son los padres tutelares del café. Se lee allí la broma que el propio Libertella les jugó a los dueños, hasta convertirse en unos de los mitos fundacionales: les hizo creer que el güisqui J&B se llamaba así por José Bianco. Por tal razón, cuando el cliente pide un vaso de esa bebida, el mesero grita: ¡marche un Pepe Bianco! Mi amigo Samuel Monder, filósofo por la Universidad de Berkeley, y nativo de Palermo Freud, se mostró interesado por la supuesta magia que había yo percibido en ese ecosistema. Espero que siga siendo un café de mierda porque ahí radica su encanto, ser un café de mierda, me dijo.

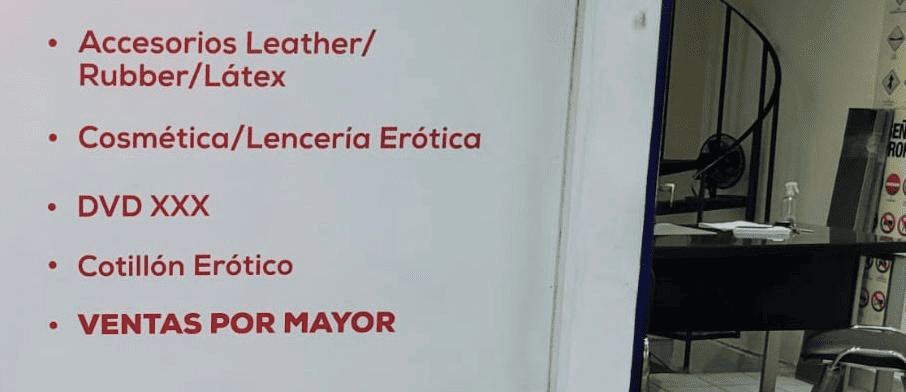

Sospeché que el epicentro del barrio, y razón del rebautizamiento, se ubicaba por la avenida Santa Fe, en un sex shop que ofrecía toda clase de objetos para generar placer solitario y colectivo, pero curiosamente carecía de nombre y el nombre, en cierto sentido, hubiese podido motivar la curiosidad como las luces de neón que iluminaban la tienda. El sex shop formaba parte del sistema nervioso que tejía todas las conexiones sensibles; y de ese modo, proyectaba una imagen particular del barrio. De ahí el tono hipocondríaco para no decir pesimista que nunca había distinguido durante varios años de visitar esta ciudad.

Los nombres de los negocios del barrio, por contraste, manifestaban verdaderas pinceladas de un ingenio en constante ebullición, y podías asegurar que los publicistas habían echado mano de los personajes emblemáticos de la literatura mundial. Como los de Flaubert, para las tiendas de cosméticos y joyerías; los de Oscar Wilde, para las tiendas de ropa unisex y transgénero; y los de Balzac, para los bares y tabernas.

[Voz en off].

Ingresé al sex shop sin nombre con la precaución de un monje que asiste contra su voluntad a la audiencia del tribunal de la Santa Inquisición, acusado de herejía. Sin embargo, la encargada me corrigió diciéndome que el nombre de la tienda era Heréticus. Los dueños habían decidido no añadirlo en la marquesina por razones prácticas. En realidad, el nombre cuenta con un nombre ficticio para proteger al consumidor. Si un cliente compra cualquier juguete para consolar sus penas, el recibo revelará que el pago fue hecho en un restaurante de comida rápida. Que el nombre del sex shop deriva del latín y significa “quiero”, “escojo”, “elijo”, me explicó la encargada con sobrada solvencia intelectual. En seguida me preguntó con tono antiséptico, poniéndose unos guantes de látex, si tenía interés por algún juguetito; con gusto, ella podía explicarme su función y propósito.

Estos juguetitos rabiosos pueden hacer a hablar hasta un mudo, le dije como para establecer una proporción equilibrada ante el adiposo y apabullante conocimiento afrodisiaco que manifestaba ante mi silencio monacal. En la época de Cristina Fernández de Kirchner las ventas bajaron considerablemente. Con Macri, las facturaciones se multiplicaron hasta el mil por ciento, me explicó después de establecer comparativos, respecto de las ventas con el presidente Alberto Fernández, que no suben, pese a las ofertas atractivas de cada semana. ¿Cuál es el juguetito que tiene más demanda en el barrio?, le pregunté con curiosidad contraria al yo elijo y yo quiero de la extravagante herejía porteña que promueve la tienda. La joven encargada me mostró una descomunal cachiporra de ochenta centímetros de largo y diez de circunferencia, como para partir un coco de un solo golpe, a un precio de ganga: ocho mil pesos argentinos.

Antes de marcharme, traté de persuadir a la joven ilustre que hablaba con acento paraguayo sobre el nombre del negocio, a que repensara en uno que tuviera relación con los nombres de los cientos de negocios que abundan en el barrio, atractivos y simpáticos. ¿Qué se te ocurre?, me dijo. El primero es Moby Dick, aunque es demasiado academizante y egoísta, como podrás ver. Quizá algo más familiar te venga bien: ¿Qué te parece Emily Dick & Son? ¿O un poco de ciencia ficción a la Phillip K. Dick? El último es como más paternalista para los tiempos que corren: William Fuck-Ner. Los anotó y me dijo con la mano en alto, en señal de despedida, que hablaría con los dueños de la tienda.

Luego de explorar otros sectores del barrio por segunda vez, me topé accidentalmente en la esquina con Mateo, el trujillano. Asumió que me había perdido por mis movimientos vacilantes de no saber si tomar el norte o el sur en busca de un restaurante de comida no argentina que no me defraudara. Me orientó como un gaucho baqueano, de esos que no se pierden nunca y conocen todos los atajos del camino, al pequeño y acogedor restaurante familiar donde estoy comiendo una deliciosa sopa de gallina.

[Mateo sigue hablando].

Que un peruano le llame “peruca” a otro peruano puede resultar pertinente, sin que levante el fleco de la incorrección política; de cierta manera, el sarcasmo se matiza o termina invalidándose. Pero si la expresión es dicha por un “no peruano”, como el dicho del presidente Roosevelt sobre un lacayo que tiranizó uno de los países centroamericanos—Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo puta—, ayuda a vislumbrar los rocosos rostros de la hostilidad y la intolerancia. Los procesos del desarraigo del propio origen, como le llamó el filósofo Heidegger, fortalecen la brusca contradicción que tiene que ver con la naturalización o desnaturalización del sujeto.

Fue una confesión de parte. De lo contrario, el barrio de Palermo dejaría de ser lo que es, uno de los confesionarios psicoanalíticos urbanos más atractivos de Latinoamérica. Por lo mismo, en Buenos Aires se inventó el concepto refinado de ego con efectos continentales desde los tiempos de Facundo (de Sarmiento) a la fecha: unos muy buenos y otros muy malos. Lo afortunado es que en literatura, generalmente, casi todo es muy bueno. En esa vena confesional, revelando percepciones y sentimientos intensamente personales, a menudo dolorosos, la animadversión de Mateo tomó una dirección contraria a la del célebre personaje Pedro Camacho, de La tía Julia y el escribidor (1977), aunque los dos comparten un mismo sentimiento de enfado.

Pedro Camacho odia a los argentinos por una probable razón básica, el supuesto abandono de su esposa, de origen argentino. Dice Camacho: “Toda Argentina está inundada de obras mías, envilecidas por plumíferos rioplatenses. ¿Se ha topado usted en la vida con argentinos? Cuando vea uno, cámbiese de vereda, porque la argentinidad, como el sarampión, es contagiosa” (66). Respecto de Mateo, su rencor y antipatía aún no está cuajado como para tipificarse como un sentimiento profundamente antiperuano, como el manifiesto por el escritor de radioteatros, Pedro Camacho.

[Mateo está a punto de concluir su sesión de terapia].

Narró ante los comensales su historia como evidencia de la generalización estereotipada de las que explota y se festina el cine estadounidense para representar y encarnar a una minoría cultural dominante de la mano del personaje mexicano: pandillero como azote del barrio, envuelta la cabeza con un paliacate colorido, con un tatuaje de la virgen de Guadalupe en el brazo; vendedor esquinero de drogas blandas y opiáceos de todos tipos, o regenteador de puti-clubes de mala muerte en los barrios precarios de Los Ángeles, California: dijo Mateo que los perucas en Buenos Aires venden mercancía pirata (él dijo mercancía trucha); son poco trabajadores y, por lo mismo, poco confiables; trafican con cocaína adulterada (él dijo falopa adulterada), pero sobre todo, unos hombres con cuerpos cultivados en el gimnasio (él dijo patovicas súper mamados) entraron a su casa cuando la familia se encontraba de vacaciones en Trujillo, llevándose todo que pudiera ser vendible en el mercado negro, incluyendo el álbum fotográfico de Mateo y una colección de monedas antiguas, hábito que inició con un amiguito del secundario a quien le decía ruso por su origen judío.

[Un psicoanalista de Palermo podría haber diagnosticado que tanto Mateo como Pedro Camacho, que es boliviano y peruano por adopción, poseen un espíritu tornadizo, con una idiosincrasia díscola, de carácter temerario, unos verdaderos neuróticos abatidos por una abrumadora melancolía andina, que les cae como una pesada losa sobre las espaldas].

Reclamar origen es de gente vieja, reiteró Mateo con mezcla de fastidio y lucidez mientras me sirvió una salsa hecha de rocoto, el ají más picoso del Perú. La imaginación es la forma creativa y más efectiva para organizar la experiencia, le respondí. Ahí tenemos los radioteatros que Pedro Camacho escribía con la compulsión de alguien que padece el síndrome de la hipergrafía. Al inicio, su antiargentinismo gozó de relativo éxito; después, se convirtió en un mamarracho. El término antiargentino, antiperuano, antimexicano, etcétera, todo mundo sabe eso, es una construcción social, imaginaria, y no biológica, pero biologiza el pensamiento social: el racismo no se basa en el conocimiento del otro, sino más bien en la ignorancia acerca del mismo.

Más que afortunado, honrado por la madre naturaleza, el cielo se encapotó y de inmediato empezó a llover. La precipitación enmarcó poéticamente el momento. Para coronar esa sensación se me ocurrió decir que veía llover en Patagonia, y sentí un alivio momentáneo. El resto de los comensales y yo anhelábamos un cambio radical en la temperatura. Alguien le pidió de favor a Mateo que cerrara la puerta. Y yo tercié diciendo que la lluvia al caer nos salpicaba. No es necesario mojarse para saber que llueve, me respondió con una leve sonrisa en el rostro, impostada, claro está, para fingir que esa frase de alto impacto la podría haber expresado con naturalidad cualquier cliente suyo para pedir unas extraordinarias papas a la huancaína. Me dio absolutamente lo mismo si la tomó en préstamo de un libro recién leído o si puso sus oídos al viento para pillarla de alguien que sí sabe de qué se trata la vida. Es eso lo que hacemos todos sin excepción: somos seres insaciables, fagocitamos todo desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero el muy cabrón adivinó que yo, de inmediato, sacaría mi pluma para escribir ese brioso aforismo que había expresado con la velocidad del rayo, y con ello me dejó en claro que la charla freudiana había concluido. EP