En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva a una curiosa casa de empeño y nos cuenta la historia de su singular dueño.

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva a una curiosa casa de empeño y nos cuenta la historia de su singular dueño.

Texto de Antonio Moreno 20/08/21

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva a una curiosa casa de empeño y nos cuenta la historia de su singular dueño.

A mis cuates Enrique Cortazar, Carlos Salas-Porras y Ernesto Barraza

Luego de poner un pie fuera de la cama, no creo que haya otras inquietudes tan profundas para determinado sector de la comunidad juarense como la de querer saber el precio del dólar y el tráfico de los puentes internacionales que conectan a Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Hoy es sábado 11 de mayo de 2019: el dólar oscila al cambio en 19.35 pesos y el reporte de los puentes indica que debo esperar casi dos horas en la larga fila de autos para cruzar a los Estados Unidos.

Tengo una cita con Larry Baron, originario de la judería de Chicago, propietario de una excéntrica casa de empeños en el centro de la ciudad. En lo personal, me atraen más estas casas que los museos, por muy atractivos que estos puedan ser. Conozco pocas casas de empeño, pero ésta en particular es una muestra de resistencia; y aunque sea casi imposible elaborar un orden temporal o establecer una secuencia cronológica de los objetos allí reunidos, el reto radica en armonizar todo un conjunto de contradicciones. Si uno está en vena, puede llegar a yuxtaponer unos objetos y otros para crear un deslumbrante montaje narrativo.

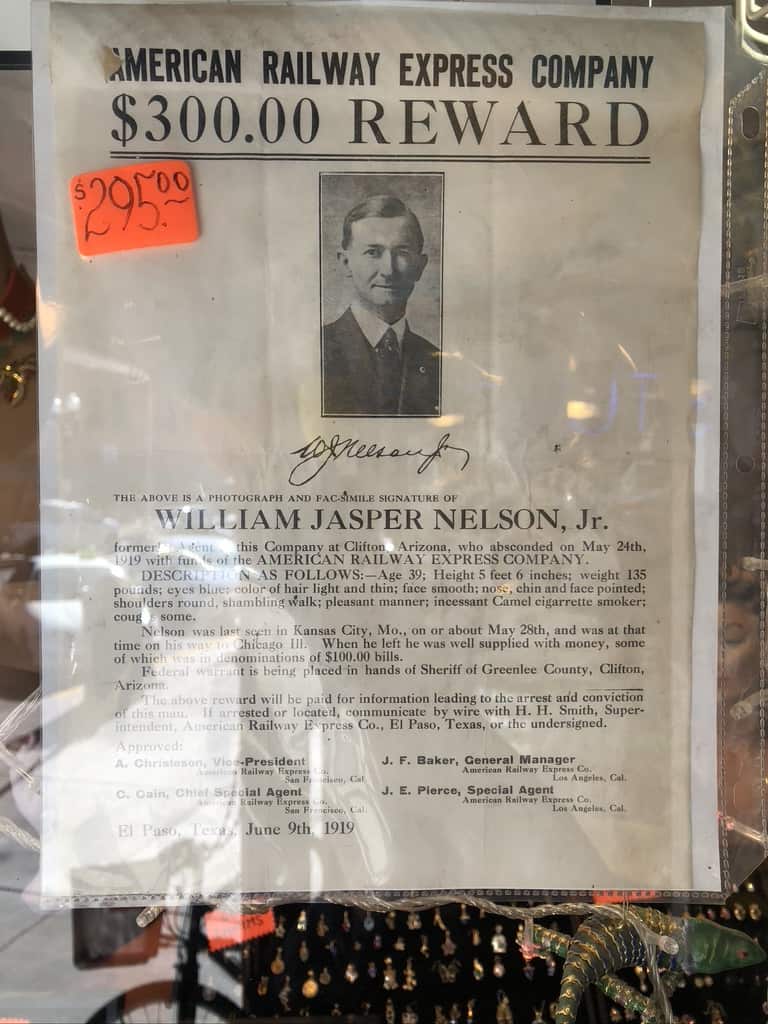

Los dos escaparates de la casa de empeño proyectan universos fragmentarios y, al mismo tiempo, exhiben el músculo de la avaricia y la caspa del tiempo, con un Elvis Presley del tamaño de una persona, hecho de fibra de vidrio, rocanroleando en la entrada del negocio, como en sus mejores épocas, pero sin guitarra y sin el pulgar derecho. Sobre todo, la casa despliega las obsesiones y sensibilidades de un coleccionista, y no las reacciones básicas del comerciante troglodita: a Larry le gustan los objetos raros y entre más raros, mejor. Esto nos permite tantas posibilidades de lecturas dispersas como ejercicios deductivos por el simple hecho de querer otorgarles a los objetos ya no un discurso verosímil y coherente, que me parece demasiado pedante, sino cierto y decoroso sentido de las cosas: el supuesto dedo de Villa con el que jalaba el gatillo de su revólver, petrificado dentro de un recipiente de cristal; un cráneo cuyo valor supera los 700 dólares; la carta de recompensa que expide la compañía American Railway Express, fechada el 19 de junio de 1919, en contra de Jasper Nelson Jr., exempleado de la misma, acusado de robo, y por quien ofrece 300 dólares por su captura.

Cada objeto traza matices heterogéneos y es recomendable establecer los propios para evitar las alteraciones somáticas desde el momento en que uno se encuentra situado en un lugar muy recargado, especialmente cuando ingresamos a la casa de empeño y observamos el rostro de un hombre pez, de pie, con los ojos saltones, a punto de saltar encima de los clientes; las fotos de un hombre lobo y una mujer con tres tetas; o advertimos la presencia de una momia con un semblante de dolor atomizado por el tiempo; inmediatamente, un ataúd con la mitad de un cuerpo humano disecado que supera los 10 mil dólares y los utensilios de un sacerdote para practicar exorcismos —bravo, le digo a Larry, que los recompre la misma Iglesia para exorcizar a los sacerdotes pederastas—. Los cambios de escenarios son repentinos e impredecibles; podemos pasar del crujiente realismo mágico hasta el realismo visceral más repugnante una vez que distinguimos toda la parafernalia nazi que haya yo visto jamás en mi vida, como para vestir a dos escuadrones y adornar la oficina de un simpatizante de la patibularia ideología nazi, paradójicamente, a la venta en el negocio de un comerciante judío.

De manera paralela a la dinámica que imponen la compra y venta de metales preciosos y la acumulación de objetos variados, inevitablemente, Larry empezó a encontrarle otro sentido, picado por la curiosidad, de que esos objetos inertes, duros y tercos que llegaban a la casa de empeño de manera copiosa, no podían estar fuera de la Historia en general, ni de cualquier tiempo en particular. Y no por las esvásticas, cuchillos, banderines, dos retratos al óleo de Hitler que alcanzan los 700 dólares; cascos de combate (stahlhelm) y los uniformes como distintivos de las implacables Schutzstaffel, mejor conocidas como las Escuadras de Defensa o las Waffen-SS, sino como una forma de estudiar una realidad hostil, aún latiente; y por todas las tribulaciones sociales ocurridas aquí y allá, difícilmente podrá anquilosarse.

Los objetos, quiérase o no, están cargados psicológica y políticamente. Una realidad que se mueve como un péndulo y que oscila entre el gueto, los campos de concentración y las torvas manifestaciones de la supremacía blanca en los tiempos del presidente Donald Trump. Además de ser un comerciante exitoso, la convivencia dentro esa vorágine de objetos en su casa de empeños, hicieron de Larry Baron un coleccionista curtido por la experiencia y un astuto promotor de alegorías, que me permiten a mí, en lo particular, una mayor comprensión real del mundo: la exposición de la parafernalia nazi tiene un propósito desacralizador muy preciso, en el que no haya, ni por asomo, la manifestación o admisión de un sentimiento autocomplaciente de ninguna naturaleza.

La casa de empeño también se propone, de algún modo, como el museo particular de Larry, quien empezó a encontrarle gusto e interés a esa susceptible pasión por coleccionar objetos poco comunes, producto de sus incontables viajes por el mundo, especialmente los que llevó a cabo en el continente africano durante la década de los setenta. A causa de un derrame cerebral, empezó a hablar pausadamente, caminar lento y viajar menos, pero no perdió, de ninguna manera, esa capacidad que define al buen prestamista: la destreza del ojo para escudriñar el objeto que pasa a ser evaluado y otorgársele el valor de cambio justo. Habla pausadamente el castellano y rebusca para encontrar la palabra que desea comunicar. Lo visité el miércoles pasado, pero llegué en un mal momento. Antes de concederme la charla para hoy sábado, trabó una breve conversación con Laura Gamboa, una trabajadora suya desde hace 31 años, tal vez para consultar con ella su agenda; posteriormente, me recalcó dos cosas: que llegara antes de las 13:00 horas y que él hablaría sólo en inglés.

Dave Baron se mudó a El Paso a inicios de la década de los cincuenta, en plena efervescencia jipi, cuando Larry tenía siete años. Por los fuertes vínculos amistosos que la familia Baron cultivó del otro lado del río, los cruces a Ciudad Juárez empezaron a ser muy frecuentes para visitar lugares atractivos, comer y conversar con los amigos. Larry aprendió con ellos el suficiente castellano para sostener una charla, y no sólo también a conectar con una ciudad totalmente opuesta en paisaje a la de sus orígenes; sino que aprendió a construir con el paso de los años una identidad fronteriza. Nunca ha negado esa querencia adquirida hacia Ciudad Juárez, los amigos que aún conserva y las delicias de su comida, me aclara Larry, antes de despedirse, porque ha recibido una llamada telefónica. Concluye diciendo que Ciudad Juárez era hermosa hasta 2006, pero todo eso se acabó a partir de que el gobierno mexicano le declaró la guerra al narcotráfico.

Larry no ha visitado Ciudad Juárez desde hace más de una década, y no tiene en mente cruzar en el futuro inmediato. Se mantiene reacio y adopta la posición de que el terror puede desatarse en cualquier instante, compartida por muchos mexicanos que, presos del miedo, se mudaron hacia El Paso y no volvieron más, ni por los burritos ni las margaritas, las auténticas e invaluables joyas que la corona de Ciudad Juárez ha ofrecido al mundo entero, sin que éstas puedan ser hipotecadas en ninguna circunstancia.

“Esos lugares comunes, más que obvios, y de tan complacientes, son reductores y ya no comunican nada: aquí, el judeocristiano; allá, el calvinismo; aquí, el caos; allá, el orden”.

Para no quedarle mal en un día tan especial para él —es Sabbat—, decido aparcar el auto en el estacionamiento de la presidencia municipal, y aligero el paso para cruzar el puente lo antes posible. He cruzado muchas veces el Puente Internacional Paso del Norte, conocido también como Santa Fe. Seguramente le ha ocurrido a más de uno que comparte la dinámica del commute transfronterizo, el de adoptar un comportamiento alterado una vez que el agente de migración examina tu pasaporte con la minucia del inquisidor. Viéndolo bien, la avenida Benito Juárez y la calle El Paso podrían formar una misma arteria vial, como parte del ecosistema comunitario que comparten ambas ciudades, desde la identidad híbrida de la lengua, valores aceptados, usos y costumbres particulares, hasta los desafíos comunes de la vida social y los mitos difundidos alrededor de los obvios lugares comunes que se repiten una y otra vez. Esos lugares comunes, más que obvios, y de tan complacientes, son reductores y ya no comunican nada: aquí, el judeocristiano; allá, el calvinismo; aquí, el caos; allá, el orden.

Con la suficiente velocidad para llegar a tiempo a la cita, alcanzo la cresta del puente y me topo con agentes formando un primer filtro: nos dicen que formemos una fila y mostremos los documentos; entre tanto, paralela a la nuestra, hay otra fila pegada a la malla ciclónica, formada por cubanos y centroamericanos que, me dice una mujer joven de La Habana, esperan números para poder ser atendidos por las autoridades migratorias, donde solicitarán formalmente asilo político. Espero menos de 30 minutos en la garita de migración, ahora, en una fila menos compacta que hace culebra, bajo un galpón aireado por unos imponentes ventiladores, para que otro agente de migración —ahora sí espero superar por completo uno de los síndromes culturales del sujeto fronterizo (el síndrome del fayuquero)— revise mi pasaporte y me pregunte si traigo algún objeto que amerite declarar ante el Departamento de aduanas y le explique mi propósito de haber visitado Ciudad Juárez, o hacia qué parte de la ciudad me dirijo.

A mi turno, atravieso el punto de revisión en lo que tardo en decirle al agente de aduanas que he ido a dar un paseo al Kentucky Bar, el templo oficial del coctel Margarita, donde libó a placer nada más y nada menos que la espectacular Marilyn Monroe, a inicios de 1961: cruzó a Ciudad Juárez acompañada de su abogado y publicista para concluir su divorcio con el dramaturgo Arthur Miller. Posteriormente, avanzo una cuadra y enseguida me conecto con la calle El Paso, en la que bulle la gente haciendo compras en las tiendas de comerciantes chinos y coreanos. Continúo caminando en dirección a Dave’s, al 216, la deslumbrante casa de empeño de Larry Baron.

Desde la entrada de Dave’s, puedo apreciar el imponente Hotel Paso del Norte (conocido desde hace buen tiempo como Camino Real), fundado en 1912, donde solía hospedarse el general Francisco Villa y cuyo dedo —como sacado de un filme de terror— se exhibe a pocos centímetros de mí, envuelto entre algodones y sin precio alguno. Larry se acerca para saludarme y entre tanto me explica que no lo tiene en venta, sino en exhibición. Me muerdo la lengua para no hacerle la pregunta obligatoria (¿es realmente su dedo?), y opto por las de cajón: para escuchar que su padre fundó Dave’s, en 1950, como tienda de ropa. Al poco tiempo, decidió cambiar de giro: dado que los soldados acantonados en Fort Bliss, rumbo a Ciudad Juárez, sedientos de alcohol, empezaron a empeñarle sus armas de cargo, y jamás volvían por ellas. Sucesivamente, lo mismo ha ocurrido con las joyas y objetos de valor de las personas de los alrededores y de Ciudad Juárez, quienes son los que más contratos de prenda registra la casa.

Ingresar a la casa de empeño de Larry Baron significa, en un sentido ecuménico, conocer de primera mano el esplendor mundano de un hombre que ejerce de albacea no de los objetos que reúne, sino de las historias ocultas que acarrean; mientras que, en el otro, se revela el instinto del anticuario y coleccionista dotado de un instinto capaz de armar catálogos insólitos, universos de emociones y patologías que redimen lo descabellado. Pero, sobre todo, lo que despierta mi atención dentro de este batiburrillo, es el desencanto del fracaso y la frustración persistente: escucho decir la hija a su madre que los aretes de oro suyos siguen ahí en la vitrina o la familia de Ciudad Juárez que busca el evalúo por una computadora en muy malas condiciones.

Veo con perplejidad una cabeza humana reducida al tamaño de un puño y, con especial atención, la prótesis de una pierna cuyo propietario olvidó volver por ella; en todo caso, algún familiar se deshizo del implante para evitar los cachivaches en casa. De golpe recordé la prótesis de la pierna de Joy, la hija petulante de la incrédula señora Hopewell que por haber obtenido un doctorado en filosofía miraba a todos por encima del hombro; y volvió de nueva cuenta el ruido del tábano que emitía Manley Pointer, el falso vendedor de biblias y obsesivo coleccionista de residuos, cada vez que elegía a una víctima para despojarla de su prótesis.

“Respecto de los coleccionistas, confirmo lo que decía Walter Benjamin luego de descubrir en el rostro de Larry algo semejante a la fidelidad y la mansedumbre: toda pasión, sin duda, confina con el caos, y la pasión del coleccionista con el caos de los recuerdos”.

En La buena gente del campo, la obsesión de Manley abre un mundo sensible que exige sobrios diagnósticos. Palpo la prótesis en venta como si fuese un animal vivo: ¿quién quisiera comprarla? Larry Baron me cuenta que sus clientes son los cirqueros, dramaturgos y artistas de performance. También han llegado a visitar la tienda actores y actrices de Hollywood, como Kirsten Dunst; roqueros de la talla de Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, y Billy Gibbons, de ZZ Top, por sus anillos con calavera. Para dosificar el desorden y los extraños vínculos con los objetos, si esa prótesis no es de Joy, el personaje de Flannery O’Connor, de algún modo puede pertenecer a cualquiera, porque si no es una pierna o un brazo, considero que todos necesitamos de una prótesis para poder sobrevivir el día a día.

Estoy a punto de abandonar el tesoro de Larry Baron. Para hacerle la cruz y no irme sin comprar nada, después de pasar largo tiempo allí idiotizado por ese tenso desorden, adquiero unos carteles muy atractivos del cine de ficheras. Respecto de los coleccionistas, confirmo lo que decía Walter Benjamin luego de descubrir en el rostro de Larry algo semejante a la fidelidad y la mansedumbre: toda pasión, sin duda, confina con el caos, y la pasión del coleccionista con el caos de los recuerdos. Dice Larry que su pasión por el coleccionismo empezó a partir de sus viajes a Togo, Senegal y Mali. Y muchos objetos que logró adquirir entre las décadas de los sesenta y setenta no tienen precio, como el resto de las cabezas humanas reducidas por la tribu Shuar que tiene en casa. Muchos objetos más que no tienen precio, excepto un valor afectivo; y si lo tienen, es exorbitante, por lo mismo, para que nadie los compre, como el ataúd con la mitad del cuerpo dentro. EP