El detective Damián Diosdado tiene un caso que resolver y el protagonista es un codiciado ejemplar de la primera edición de El Quijote, pero no todo es lo que parece o, más bien, lo que se lee no es lo que parece.

El detective Damián Diosdado tiene un caso que resolver y el protagonista es un codiciado ejemplar de la primera edición de El Quijote, pero no todo es lo que parece o, más bien, lo que se lee no es lo que parece.

Texto de Enrique Escalona 21/02/20

El detective Damián Diosdado tiene un caso que resolver y el protagonista es un codiciado ejemplar de la primera edición de El Quijote, pero no todo es lo que parece o, más bien, lo que se lee no es lo que parece.

Una mañana lluviosa, la señora Vargas llegó a mi despacho en la calle de Motolinia.

—¿Ha tratado antes con coleccionistas de libros raros?

—No. He trabajado con coleccionistas de monedas, de pinturas, de…

—No es lo mismo —interrumpió—. A esos les gusta presumir su colección, prestarla a museos o incluso donarla en vida; pero los libros se ven a solas, no se prestan jamás y sólo la muerte revela lo que un buen coleccionista tenía en su biblioteca.

La señora Vargas tenía ojos claros, pequeños y apagados; cabello rizado y canoso; usaba un suéter de cachemira, un collar discreto y pantalones verdes.

—¿Y cómo puedo ayudarla?

Se levantó, observó un poco las dos cabezas de jíbaro que tengo colgadas en una lanza y la pintura de Remedios Varo. Rodeó el escritorio para llegar al librero y quedó a mis espaldas. Olía a algo aceitoso, entre lo medicinal y lo mecánico.

—Aquí tiene la primera edición ilustrada del Quijote, la mexicana. Interesante, pero nada como la edición príncipe de 1605.

—Tengo entendido que varios ejemplares llegaron a México.

—“Para entretenerse traen al Quijote de la Mancha”, dice el acta de la nao de La Encarnación, que atracó en Veracruz ese mismo año. Al principio el libro tuvo más éxito en la Nueva España que en la vieja. Hay evidencia de mascaradas realizadas al poco tiempo en esta ciudad, con gente disfrazada de Quijotes y de Sanchos.

La señora Vargas regresó a su lugar y mis tripas avisaron que querían almorzar.

—Muchos anhelamos ese libro y el asunto es este —comenzó a explicar—: hace poco falleció un coleccionista de cuyo nombre no quiero acordarme. Yo creía que él tampoco se acordaría de mí, pero su notario me buscó para decirme que figuraba en su testamento. Mentiría si le digo que no me emocioné. Se rumoraba que poseía ejemplares nunca vistos y acudí con grandes expectativas. Me heredó una llave y esta tarjeta:

Post tenebras spero lucem

Cuauhtémoc 19, ZP 14

Entréguese la caja al portador

—Hay una calle Cuauhtémoc en Coyoacán y una avenida —comenté.

—Fui a ambas. Son casas particulares y no sabían de qué hablaba. Creo que es una broma de ese viejo diablo, pero usted es experto en dar con tesoros. ¿Qué piensa?

—Zona postal catorce —comenté.

—¿Qué es eso?

—Antes de los Códigos Postales, la ciudad se dividía en una veintena de zonas. Algunos viejos letreros todavía indican esos números.

—Yo no viví aquí de joven y no me fijo en esas cosas. Lo mío son los libros.

Saqué la Guía Roji que usaba mi abuelo, una edición tan vieja que seguía llamando Niño Perdido a un tramo del Eje Central.

—Zona postal 14, La Villa. Y sí, hay una calle Cuauhtémoc.

—¿Puede encargarse de ir hoy mismo? Le pagaré su día.

—Por suerte algo se canceló y puedo ir —afirmé, con mi usual torpeza para fingir que tengo otro caso por resolver.

La señora Vargas me dictó su número telefónico, me dio la llave y se fue. Salí enseguida, comí unos chilaquiles con huevo estrellado en La Popular, me tomé un espresso doble cortado en el Café do Brasil y subí al metro en Allende. En el camino busqué información en mi teléfono sobre la codiciada primera edición del Quijote. Existen dieciocho ejemplares reconocidos por España, incluyendo uno descubierto hace poco por un niño de Murcia, quien llevó a su escuela “un libro muy viejo que no se podía leer”. También había decenas de Quijotes de dudosa originalidad, autenticados por las mismas casas subastadoras que los habían vendido.

Bajé en el metro La Villa, crucé la Calzada de Guadalupe, pasé frente a la Basílica y llegué a la calle Cuauhtémoc. Pertenecía a otro siglo, al XVIII para ser precisos. Una hilera de casas con plantas bajas de cinco metros de alto, preparadas para la inundación de un lago que ya no existe. El número diecinueve era una casona de ladrillos rojos con una accesoria, claro, la librería de viejo Post tenebras spero lucem. El encargado era un joven barbón de lentes, cabello largo y rizado, que apenas me miró y siguió leyendo. Aquello era un laberinto de pasillos con libros hasta el techo y letreros que indicaban temas como literatura, esoterismo, ciencia, astrología…

—¿Te puedo ayudar? —preguntó el encargado y marcó la hoja que leía con un separador que parecía un abatelenguas. Eso debía alejar a quien deseara abrir su libro.

—Busco una primera edición de El Quijote.

Se puso de pie, era tan alto que yo le llegaba al pecho y pensé que era el empleado ideal para alcanzar esas estanterías.

—Se me acabó, pero me queda una biblia de Gutenberg.

Comenzó a reírse, socarrón, y entonces le mostré la tarjeta.

—¿De dónde sacaste eso?

Me limité a levantar los hombros y a esperar. Acarició su barba, se masajeó el cuello, subió por unas escaleras a un tapanco y regresó con una caja de metal.

—Nuestro mejor cliente la dejó, con la instrucción de entregarla por esa tarjeta.

—¿Puedo saber quién era ese cliente?

—No. Murió y le prometí que su nombre permanecería secreto.

Esperó a que abriera la caja, pero yo también podía tener secretos.

—¿Tendrás una bolsa?

—No, ya no damos bolsa.

Volvió a sentarse en donde estaba, le agradecí y se despidió con un gesto.

Salí de ahí con cautela. Temía ser asaltado o que pensaran que yo era el asaltante y que huía con la caja del dinero. Un joven corpulento estaba recargado en un carro, miró a otro que estaba de chofer y caminó hacia mí. Apreté el paso, escuché un motor arrancar y me eché a correr a la Calzada de Guadalupe. Me metí entre los peregrinos y la marea de gente me arrastró a la entrada del atrio. ¿En verdad me estaban persiguiendo? No podía pensar bien, cargaba con algo que podría ser único y valioso.

—Abra esa caja.

Sentí un sobresalto y levanté la mirada. Era el policía encargado de revisar bolsas y morrales. Saqué la llave, abrí la caja y mostré un tomo encuadernado en rojo.

—Las biblias las bendicen allá al fondo —dijo el policía y me franqueó el paso.

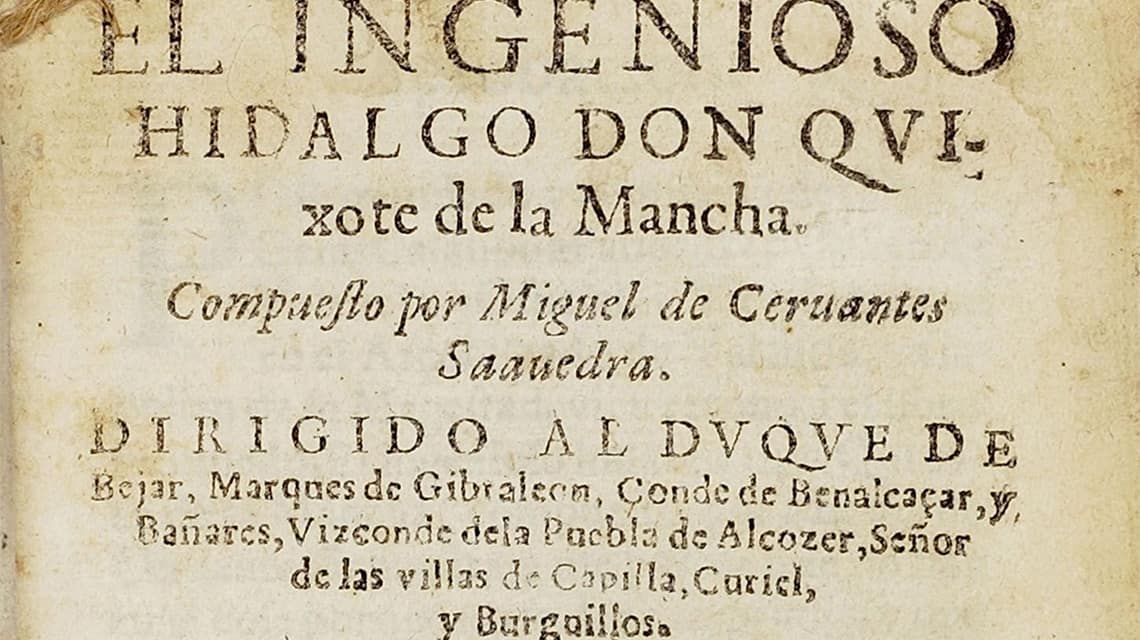

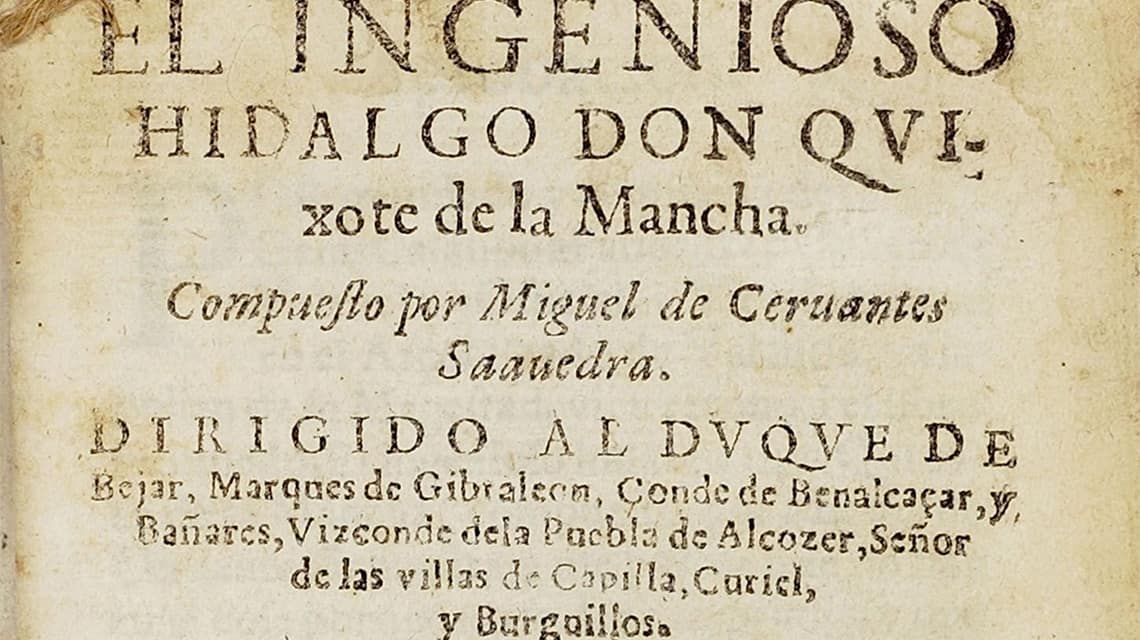

¿Qué lugar es más seguro en México que estar bajo la mirada de la Virgen? Me senté en una banca y saqué el libro. Sí era. Vi el sello del impresor: un halcón y un tigre echado con el lema Post tenebras spero lucem. Arriba: EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA. Debajo: Año, 1605. Seguía la Tassa, el testimonio de erratas, la dedicatoria, el prólogo, los sonetos y llegué a la primera frase. En algún lugar de la mancha…

Cerré el libro y resoplé. Ese podría ser El Quijote edición príncipe número diecinueve. No podía llamar a la señora Vargas desde ese lugar y subí la escalinata que lleva al cerrito. Lancé monedas en las fuentes para fijarme si alguien me seguía y pasé entre unos puestos de suvenires. Compré una bolsa de tela que tenía impresa la portada del Nican Mopohua, el relato en náhuatl de las apariciones de la virgen, cuya silueta estaba grabada sobre un texto en castellano antiguo. Impresso con licencia en la imprenta de Juan Ruyz, Diziembre, año de 1649. Decididamente ese era un día de libros viejos. Metí la caja en la bolsa, compré una agua de cebada en una paletería y me senté en la entrada del Panteón del Tepeyac, frente al letrero que indica sus muertos célebres: Santa Anna, Xavier Villarurrutia, el príncipe Iturbide, la hija de Chucho el Roto…

“Mande su ubicación y no se mueva”, ordenó la señora Vargas. Me paré junto a un ángel que miraba a la ciudad. No había esmog, se veían los edificios de Insurgentes, Reforma y hasta las torres con forma de pantalón de Santa Fe. Lo siguiente fue vertiginoso. Mi clienta indicó que saliera por la puerta que da a la avenida Montevideo, donde me esperaba una nube de reporteros. “Vamos a ser testigos de un hallazgo…”, dijo uno. Mi clienta enloqueció frente a las cámaras al ver el libro y me disgustó que me pagara ahí mismo. “Cuéntele bien”, dijo, y fue poniendo los billetes en mi mano extendida. De la nada salió un experto que asentía y daba respuestas. “Todo encaja, debe ser una primera edición”. Aquel circo inundaba las redes y tuve que contar mi historia varias veces. Contestaba con tan poco entusiasmo y tantas dudas, que perdieron interés en mí y pude escabullirme. Ese había sido mi caso más rápido, pero algo no encajaba.

La señora Vargas dijo que anhelaba ese libro, pero lo puso a la venta de inmediato. Las instituciones serias se mostraban cautelosas y decían que tenían que revisar el ejemplar. Eso no importaba para varios millonarios, celebridades y un boxeador que declararon su interés en comprarlo. El último ejemplar vendido había rebasado el millón de euros y se esperaba una suma mayor. “Sería una excelente inversión”, dijo el dueño de una empresa. Me dieron ganas de comprar libros viejos, me colgué la bolsa con la portada del Nican Mopohua y me fui a La Villa.

La librería estaba cerrada. Caminé por la calle Cuauhtémoc y pensé que ahí se vivía otro tiempo. En la esquina había un molino y la señora que atendía pensó que llegaba con maíz para nixtamalizar o al menos con los ingredientes para preparar un buen mole. Se decepcionó cuando le pregunté por la librería. “Lleva años cerrada”, me dijo. “Pero si yo vine tal día y estaba abierta”. “Ese día yo no abrí”. Pasé a otro negocio en extinción: imprenta y encuadernaciones.

—Sí, vi que abrieron por un rato.

El encargado era un anciano de bigote y bata de trabajo. Encuadernaba un libro deshojado. Me llegó un olor aceitoso, entre lo medicinal y lo mecánico, el mismo que despedía la señora Vargas cuando me visitó en mi despacho. Venía de una tapa de refresco con un algodón dentro.

—Es glicerina. Se coloca en los dedos para intercalar las hojas con facilidad.

Miré la mesa de encuadernación, un espacio ordenado, con herramientas de madera, metal y una mesa de piedra desgastada que atestiguaba viejas glorias.

—¿Y qué herramienta es esa?

—Es una plegadera de hueso. Sirve para apisonar o cortar las hojas de los libros.

Ese utensilio rectangular era idéntico al separador del encargado de la librería.

—¡Voto a tal que ese par son unos encuadernadores de mala vena!

—¿Cómo dice joven?

—Que prometo traerle a reparar mis libros más deteriorados.

No bastaba suponer que esos dos habían encuadernado un ejemplar falso del primer Quijote; debía comprobarlo y no dejarían que un experto revisara el libro. Su estrategia era venderlo rápido y desaparecer. En su plan, yo era el elemento distractor, un detective de tesoros que encuentra un libro raro en una librería perdida.

Me detuve en un puesto de periódicos, una nota consignaba que el libro sería adquirido por una de esas fundaciones empresariales que evaden impuestos a través de la filantropía. Negocio redondo. Compré el diario y me subí al metrobús de dos pisos en Calzada de los Misterios. En las páginas interiores había una foto de la señora Vargas, mostraba el libro en la página del Testimonio de erratas y alcanzaba a leerse el texto.

Este libro no tiene cosa digna que no corresponda a la original. En el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de la Universidad de Alcalá, en primero de diciembre de 1604. Años.

El Licenciado Francisco Murcia de la Llana

Levanté la vista. Pasábamos por Tlatelolco. Me había sentado en el asiento delantero del segundo piso y me sentí en un paseo. La bolsa vacía estaba en mi regazo y se leía Diziembre, año de 1649. ¿Quién había escrito mal diciembre? ¿La novela más importante de nuestro idioma o el libro de los milagros guadalupanos? Llamé a Mariana Lugo, bibliotecaria del Museo Franz Mayer, y me dijo que podía ir. “Tenemos ochocientas ediciones de El Quijote y un facsímil de la edición príncipe”. Presumió.

—Hay una errata en el testimonio de erratas —aseguró Mariana—. Diciembre se escribía con zeta en la ortografía del siglo XVII y así está impreso en el Quijote auténtico. Ese libro es falso.

El museo lanzó un comunicado externando su preocupación ante la posibilidad de un engaño. Antonia Quijana, a quien yo conocí como la esquiva señora Vargas, desapareció junto con sus cómplices. Siguen prófugos, pero supimos que vivían de hacer elaborados montajes para vender libros falsos en ciudades llenas de ricos como Los Cabos, Cancún o Miami. Este sería su mayor golpe.

Anoche don Fernando Mondragón me invitó a cenar a su casona de la calle Valladolid. Además de arte, colecciona historias de estafas y quiso que le contara. Me regaló un Quijote apócrifo, esa segunda parte firmada por un tal Avellaneda en 1614, cuya identidad sigue siendo un enigma.

—Dicen que ese plagio molestó a Cervantes y que lo motivó a terminar la auténtica segunda parte; pero por años ambas versiones circularon como auténticas. Como dice Sancho, a veces las cosas lucen tan falsas que parecen verdaderas.

—No estoy seguro de que esa frase venga en El Quijote, don Fernando.

—Hay un universo entero hecho con falsedades alrededor del Quijote, detective Damián Diosdado, déjeme inventar una más. EP