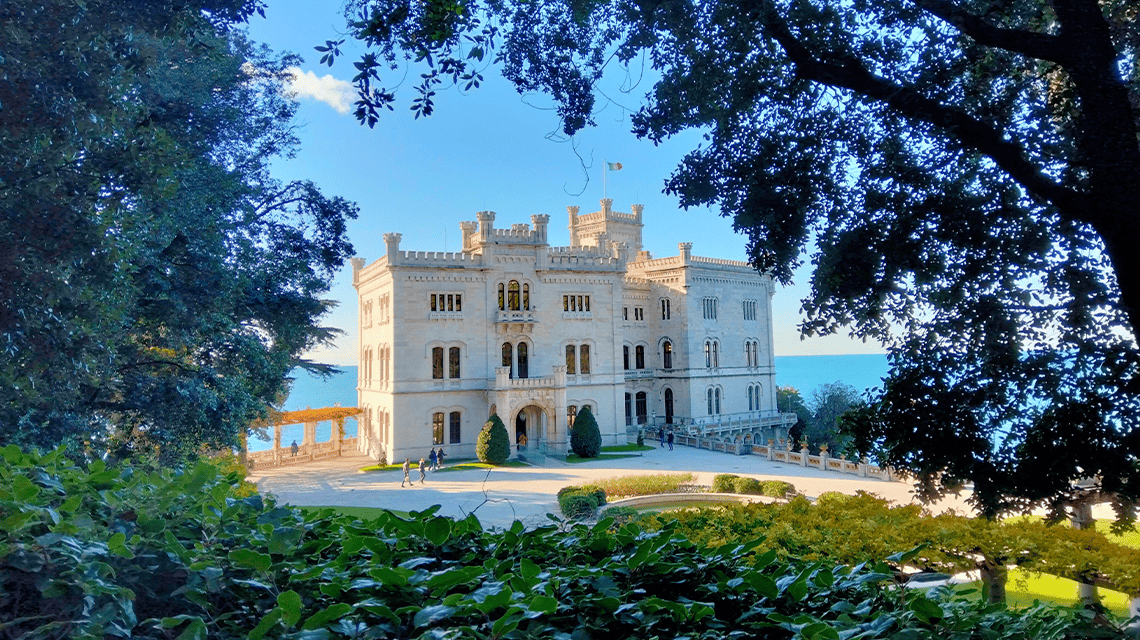

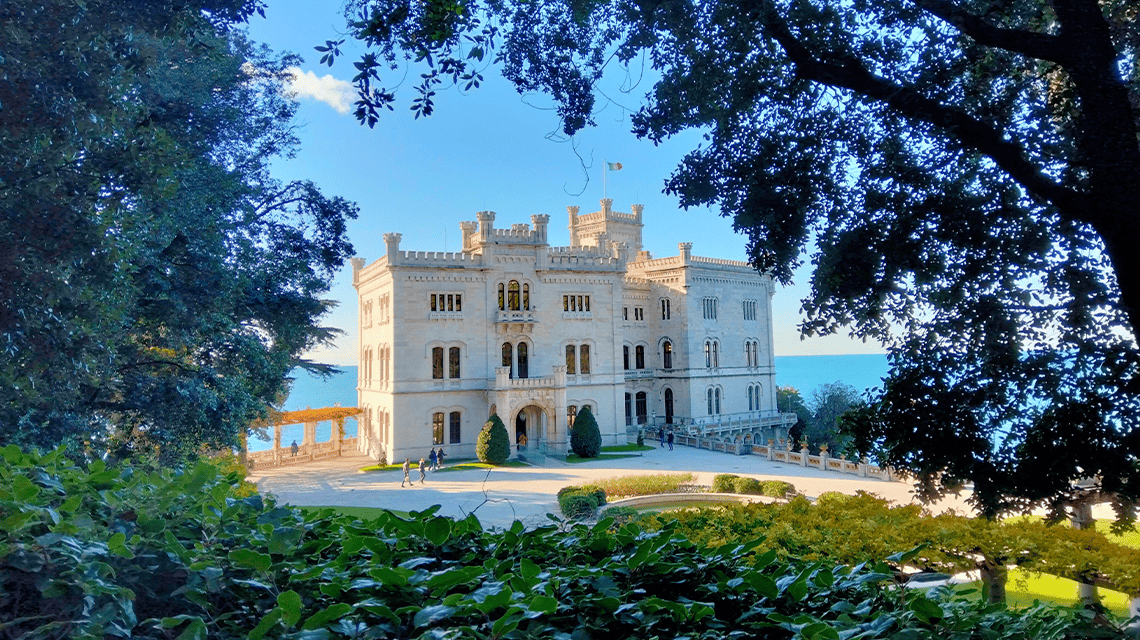

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva al legendario castillo embrujado de Miramar, en Trieste, Italia.

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva al legendario castillo embrujado de Miramar, en Trieste, Italia.

Texto de Antonio Moreno 05/02/24

En esta crónica, Antonio Moreno nos lleva al legendario castillo embrujado de Miramar, en Trieste, Italia.

Llegamos a Trieste a las 5 la tarde, procedentes de Liubliana; una hora después, estábamos en el Castillo de Miramar, imponente como la vista del mar Adriático, con un velo de noche que a medio kilómetro de distancia enturbiaba el paisaje y motivaba caprichosas asociaciones con el hogar de Drácula. Era importante apreciar ese paisaje por la tarde-noche, para luego contrastarlo con las imágenes matutinas. La línea 6 del bus, que tomamos cruzando la estación de trenes, recorre el boulevard de la costa y, si tienes la misma intención que nosotros, te deja cerca del castillo. Mi hijo no entendía la razón de llegar a oscuras, ni tampoco el carácter simbólico que posee el lugar para escudriñar una parte del pasado mexicano, especialmente por el marco idóneo para la emboscada, los hechizos políticos y las componendas. La explicación no la entendió del todo. La junta de notables mexicanos llegó hasta acá al igual que nosotros, pero con distintos propósitos, el 3 de octubre de 1863, un mes después de nuestra llegada, con 160 años de diferencia.

Cuando bien se pueden formular, primero que nada, variadas conjeturas sobre las decisiones ineptamente tomadas por los inquilinos del castillo, llamado Miramar, porque se puede ver el mar desde todas las habitaciones y salones, interesa sobremanera la frívola seriedad y las justificadas cautelas con la que los notables, entre sueños pavorosos, mordiéndose las uñas o secándose la gota gorda que perlaba sus frentes, le propusieron al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo la corona del imperio mexicano, como quien ofrece la suculenta dote de una princesa que fortalece la libido y las bajas pasiones, hija de un rey poderoso. De ambas decisiones temerarias, con sus respectivas consecuencias funestas, han dicho todo lúcida y brillantemente los historiadores, los novelistas, músicos y pintores.

El autobús se detuvo a un costado de la estación de trenes, situada frente a la Plaza de la Libertad, con todas las bancas ocupadas por gente que ejerce el ocio con responsabilidad cívica. Le pregunté al policía que rondaba por la zona si el precio del servicio de taxis era elevado en la ciudad; por su movimiento de cabeza entendí que no era la mejor opción en la que yo estaba pensando; por el contrario, sugirió que comprara en el kiosco un billete de la línea 6, con destino a Grignano. La intención era caminar por toda la avenida Miramar con su amplio paisaje costero. Pero nos habría tomado casi dos horas y el castillo de Fernando y Carlota se cierra a las 8 de la noche. Mi hijo y yo cruzamos la extensa avenida para alcanzar la parada y esperar el transporte. Me sentía bien volver a este pedazo de Italia después de mucho tiempo. El idioma italiano, siempre en ebullición, seduce, entretiene, nutre la imaginación y genera algo así como un contexto cultural dionisiaco.

Antes de abordar el colectivo de la línea 6, le pregunté al señor que se había formado atrás de nosotros (para poner en práctica mi rudimentario italiano, bañado de óxido ferroso, pero más que nada, la intención era presumirle a mi hijo que su padre había aprendido ese idioma hace muchos años), si estábamos en la parada correcta en dirección al castillo que —la verdad sea dicha, ese castillo, emblema de las mezquindades y las ironías involuntarias— es parte esencial del contradictorio sentimiento político de los mexicanos. “Su inglés es mejor que tu italiano”: fue la frase expresada por mi hijo haciendo añicos mis vanidades idiomáticas. El señor, que era de Udine y cuyo nombre olvidé, nos dijo que sí con la gracia acostumbrada de los italianos, focalizando hacia el lado ciego de nuestras espaldas. En eso nos percatamos de la presencia de una mujer que, acompañada de un perrito faldero, saludó al hombre de Udine, entrado en años, pero con un corazón coscolino, dejándose ir tras ella. No es lo mismo llegar a Trieste, quiero suponer, si se llega desde Roma, por ejemplo, que de Eslovenia o de Austria. Aún más, no es lo mismo visitar el Castillo de Miramar de día que de noche.

Trieste reúne aspectos espectrales, fantasmagóricos, empezando con la historia de Maximiliano y Carlota. Pareciera inspirada por la pluma más apasionada y vertiginosa de un escritor romántico tardío y segundón de la región de los Balcanes que no supo cómo rematarla, aunque perder la vida (de los personajes) ante un pelotón de fusilamiento o supuestamente declarada loca por los demás resultan tramas escabrosas con finales patéticos. El propósito de llegar al castillo por la noche fue deliberadamente planeado en función de la apócrifa versión que sostiene que los notables mexicanos llegaron por la tarde-noche al mismo castillo que nosotros divisamos a lo lejos, una vez que el colectivo detuvo su marcha en la parada, dado que el futuro emperador de México era un hombre noctámbulo, de actividades diurnas y, para colmo, con el sueño demasiado ligero. Un tecolote con los ojos azules y de plato que además se levantaba muy temprano. Le pregunté al conductor del colectivo, luego de saber que ahí terminaba la ruta, sobre la seguridad de caminar a semioscuras de ahí al castillo, siguiendo el mismo camino por el que la mitad de los notables mexicanos llegó en carruaje y la otra en un barquichuelo, casi una trajinera con todo y mariachis, que atracó en el muelle junto al castillo.

Apreciamos con placer el titilar de las luces de la bahía a lo lejos, y no era necesario decirlo, una extraña sensación nos empezaba a revolotear el estómago. Entre que se disfruta, se recuerda y hace analogías por lo que se mira, como si se tratara de un ejercicio freudiano previo a la terapia, pasamos a las molestias que nos iba generando la historia de Max y Carlota, época en que México fundó para siempre la discordia política, la querella nacional, las diferencias irreconciliables y las percepciones sesgadas sobre los Méxicos paralelos que se tocan con cierto asquito. Está la Trieste de Joyce, de Svevo, pero antes de ellos, está la referencia que no debe de soslayarse por haber sido la ciudad en la que concluía la legendaria y mítica ruta de la seda; y después de esto, el extraordinario lector que pasaba por molinero, Domenico Scandella, alías Menocchio, quien había leído todos los libros de su tiempo, los suficientes (entre doce y trece) como para haber creado la mejor metáfora, el queso y los gusanos, para cuestionar que Jesús no era divino sino humano. Menocchio, que volvió del más allá gracias a Carlo Ginzburg, fue considerado un hereje y quemado vivo por el santo oficio, nació en Montereale Valcellina, en un pueblo más al norte; habría que decir que muchos genios han nacido en la región del Friuli Venecia, cuya capital es Trieste.

El más vienés de todos los escritores triestinos, Claudio Magris, dice que Trieste posee una geometría huidiza, de estatuas neoclásicas, impersonales e inquietantes como maniquíes. Pero me gusta más cuando añade que es una ciudad de papel, inventada y, particularmente, la imagen es por demás atractiva, una nave que se hunde. Esto mismo permite proponer el expresivo sustantivo nuclear vinculante que resume la iniciativa política del siglo antepasado mexicano: el naufragio político. Como vinimos de Eslovenia, sólo es un decir, basado en los comentarios expresados de esta ciudad por los liublianenses, Trieste es como también para los vieneses, húngaros y serbios una extensión cultural de una misma patria que, pese a todo, sigue viva. A medida que nos preparábamos para caminar dos kilómetros, el chofer del colectivo reaccionó alegremente tras darse por enterado de que éramos mexicanos. Luca Lampis, que se así se llama, se desnudó el antebrazo para mostrarnos la virgen de Guadalupe que traía tatuada. Y yo que nunca cuestiono la fe de los semejantes, mientras nos decía que la virgen le hizo el milagro en 2012, di por hecho que el Castillo de Miramar es de algún modo uno más de los santuarios identitarios del mexicano donde los haya. Recordé que hace algunos años pasé a visitar al poeta español Diego Valverde Villena, director en aquel entonces del Instituto Cervantes en Frankfurt, y con la charla animada aún más por una cerveza colosal, me dijo que estaba preparando algunas actividades culturales y literarias entre México y Alemania.

Aunque nunca me hizo una invitación directa, y de antemano sabía que sí me la hubiese planteado, me habría negado por completo, Valverde Villena se interesó en el tema que le propuse, basado de la lectura de Noticias del imperio (1987), de Fernando del Paso, una novela que había leído yo a los 22 años con un asombro constante. Le dije en el tono en el que se cuentan los chistes mexicanos, como Benito Juárez y Maximiliano nunca se vieron a los ojos, yo podía analizar a estos dos personajes opuestos físicamente, pero vinculados por una visión recíproca del universo político que les había tocado vivir, desde la nunca y bien ponderada teoría capilar. Era un tema subsidiario que como los mitos, leyendas y relatos apócrifos se multiplicaron infinitamente antes, durante y el fin del llamado imperio de Maximiliano y Carlota. Llegamos al castillo en menos de 10 minutos, si no es porque me paré a conversar brevemente con los señores que llegan a pescar todas las noches con cañas que parecen lanzas. Me dijo Carlo que se han acostumbrado a decirle a la gente que ahí espantan. Mi hijo tomó en serio la broma, pero no se la expliqué en ese mismo instante. Empezó a caminar muy cerca de mí a medida que cruzábamos una hilera de árboles que, por el efecto de la oscuridad, parecía un bosque espeso de donde podía salir un grito espantoso. Sin salvas de artillería ni repiques de campana, dos mexicanos contemplaban el castillo de los chivos expiatorios más ilustres que ha dado México.

Es casi imposible, y no exagero, sobre todo si estamos a semioscuras a eso de las 7:30, no ser capaz de imaginar con imaginación plebeya (sin redundancia ni ironía ni sarcasmo), a todos los notables mexicanos con el rictus de la servidumbre marcado en sus rostros vacunos, un cura de aspecto modosito y de inocente yo no fui, el nieto de Josefa Ortiz de Domínguez y el hijo de José María Morelos y Pavón, que también fue cura, entre otros, reunidos en el salón principal del castillo, para hablar de temas geopolíticos, utopías y modos de gobernar ante un hombre que formaba parte de las más distinguidas familias dinásticas de Europa de los últimos mil años. La idea fue no ingresar al castillo sino hasta al día siguiente, para hacer el intento por diferenciar con la luz del sol, el queso de los gusanos, usando la extraordinaria metáfora de Menocchio, el de una Europa mayoritariamente plebeya, rural, agropecuaria, carasucia y carente de linaje, identificada obviamente con los gusanos, pero con el ánimo de escalar y fagocitar cualquier sustancia nutricia que la volviese uno de los otros. No por el apellido, claro estaba. En el México porfiriano se quiso imitar el linaje con los pretendidos apellidos compuestos y posteriormente con los apellidos extranjeros que de igual manera eran y son básicamente de familias advenedizas, chorreadas, cantinflescas y capulinas. Perdí a mi hijo de vista por un buen rato, porque fui a meter mis narices en el muelle donde supuestamente arribó la otra parte de los notables mexicanos. Nos reencontramos en el balcón principal del castillo, y él me aseguró que había escuchado un ruido raro que venía de uno de los jardines.

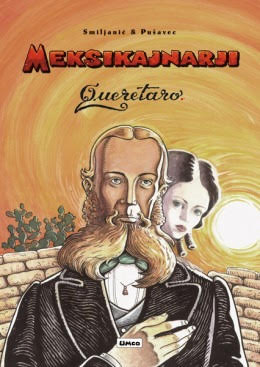

La historia de Maximiliano y Carlota estrujó y caló hondo en el corazón juvenil de mi hijo, con personajes abandonados en los mismos márgenes de un poder del que ellos eran parte, y por lo mismo, recurrí a las ucronías, antes de abandonar el castillo, para plantearle otros finales de una trama que todo mundo conoce, como la novela de Adam J. Oderoll, semejante a El hombre en el castillo (1962) de Philip K. Dick. En la primera, los descendientes de la dinastía Habsburgo gobiernan el imperio mexicano hasta el 2017; en la segunda, los nazis ganaron la guerra. En los hechos, por su investidura y el amor por México que manifestó el Habsburgo, según han coincidido los historiadores, debieron de haberle suministrado el más espeso y feroz de los venenos de los indígenas huicholes, como la cicuta que mató a Sócrates, en lugar de caer abatido por las balas del pelotón de fusilamiento, de acuerdo con la sentencia dictada por el tribunal militar que lo juzgó de manera implacable y enérgica. Por la mañana de ese día de excursiones que alimentan las parábolas políticas de México, Marjeta Prelesnik, bibliotecaria de la sección de los libros en castellano de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Eslovenia, me habló de la novela gráfica titulada Meksikajnarji (2008), avivando aún más nuestras curiosidades, constituida de cinco volúmenes, de Zoran Smiljanić y Marijan Pušavec, dedicada a Maximiliano y Carlota. El quinto volumen (Querétaro) con el que cierra la saga da cuenta de los cientos de eslovenos que fueron a luchar contra los mexicanos al lado de Maximiliano.

Maximiliano, hermano, eres mexicano. Carlota, princesa, estás bien buenota. Con el hambre haciendo estragos en las tripas, abandonamos el castillo y con estos cánticos populistas de por medio, le dije a mi hijo, mientras el personal nos apuraba para abandonar el lugar, que, si los emperadores fueron mexicanos por adopción, deberían en el Castillo de Miramar izar la bandera mexicana. Y no solo eso. Sobre los estudios exhaustivos de los personajes ilustres y el episodio imperial en términos históricos, postcoloniales, políticos, psicológicos, queer, etcétera, hay como para llenar bibliotecas. Que lo sepan el embajador de México en Italia y los dueños de los restaurantes de los alrededores del castillo que no sería mala idea vender o promocionar toda la herencia cultural maximiliana que se ha generado en más de un siglo: novelas, poemas, obras de teatro, canciones, bailes, cervezas, platillos (nadie allí ofrece en los menús ni sabe tampoco por qué se llaman así las deliciosas enchiladas suizas). Al día siguiente, por la mañana, el castillo era otro. Había perdido su efecto catatónico y siniestro. Parecía la sede de una empresa multinacional o parte de la locación donde imaginó Pier Paolo Pasolini filmar algunas escenas de Saló o los 120 días de Sodoma. No había más que hacer allí, sino volver a Liubliana en autobús, subiendo la montaña, y desde arriba contemplar el majestuoso golfo de Trieste. Porque nos esperaba cerrar el círculo en la cripta imperial de los Habsburgo, de la iglesia de los capuchinos, en Viena, donde yacen los restos del emperador mexicano. EP