El 27 de febrero de 2020 se detectó en nuestro país el primer caso de Covid-19. A dos años, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer presenta un análisis sobre el impacto desigual de la pandemia y su relación con la política de salud en México.

El 27 de febrero de 2020 se detectó en nuestro país el primer caso de Covid-19. A dos años, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer presenta un análisis sobre el impacto desigual de la pandemia y su relación con la política de salud en México.

Texto de Ricardo Velázquez Leyer 28/02/22

El 27 de febrero de 2020 se detectó en nuestro país el primer caso de Covid-19. A dos años, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer presenta un análisis sobre el impacto desigual de la pandemia y su relación con la política de salud en México.

México se encuentra entre los países más afectados por la pandemia de Covid-19 en el mundo. La falta de aplicación masiva de pruebas para detectar el virus no permite conocer las dimensiones reales de la pandemia, pero varios indicadores revelan un impacto devastador, por ejemplo: el exceso de mortalidad por todas las causas de 54.8% en 2020 y el primer semestre de 2021,1 la ubicación de Covid-19 como la primera causa de muerte en 20212 o la tasa de letalidad de 9% de casos detectados, segunda entre los 30 países con mayor mortalidad.3

El daño ha sido considerablemente mayor en la población más vulnerable. Las tasas de infección, hospitalización, enfermedad grave y mortalidad se asocian estrechamente con niveles de pobreza y marginación. Las personas contagiadas de menores ingresos han registrado una probabilidad cuatro veces mayor de ser hospitalizadas y cinco veces mayor de morir que las personas de ingresos altos.4 Se pueden identificar, por lo menos, tres causas del impacto desigual de la pandemia que se pueden relacionar con la política de salud en México.

Los determinantes sociales de la salud se refieren a las condiciones cotidianas que influyen en el acceso a bienes que mejoran la salud y que definen la exposición a factores de riesgos a la salud. En el caso de Covid-19, condiciones como enfermedades preexistentes, condiciones medioambientales adversas y desigualdades en las condiciones de trabajo y vivienda han afectado el número de casos de contagio y muertes en todos los países.5 En México, posiblemente hayan sido las enfermedades preexistentes las que han generado los peores efectos. De los fallecimientos registrados por Covid-19, en el 45% se había diagnosticado hipertensión, en el 38% diabetes y en el 22% obesidad.6 Aunque estos padecimientos afectan a toda la población, sus consecuencias son más graves en los sectores de menores ingresos, que pueden carecer de los medios e información adecuados para su prevención y diagnóstico, así como acceso a los medicamentos y servicios necesarios para su tratamiento.

“En México, posiblemente hayan sido las enfermedades preexistentes las que han generado los peores efectos. De los fallecimientos registrados por Covid-19, en el 45% se había diagnosticado hipertensión, en el 38% diabetes y en el 22% obesidad”.

En 2014, se introdujo el impuesto a las bebidas azucaradas para combatir la prevalencia de padecimientos como la obesidad y la diabetes; existen evidencias sólidas de sus resultados positivos.7 Más recientemente, se adoptó el etiquetado en alimentos con información sobre su contenido para también para proteger la salud de los consumidores, política que ha arrojado buenos resultados en otros países.8 No obstante, medidas como estas que buscan desincentivar la demanda de productos nocivos para la salud, resultan insuficientes si no se complementan con otras que mejoren la oferta de alimentos y bebidas benéficos y necesarios para la buena salud. En este segundo rubro, los gobiernos mexicanos han actuado poco. Como ejemplo, sobre una cuestión tan básica como el acceso al agua potable, una encuesta nacional reciente encontró que el 48% de la población reportó que en algún momento faltó agua potable en su hogar y el 41% que le faltó agua para beber.9 Acciones para mejorar el acceso al agua potable, así como a alimentos saludables mediante subsidios y mejores cadenas de distribución, resultan necesarias para combatir los padecimientos que reproducen las desigualdades de salud.

Un sistema de salud de cobertura comprehensiva es fundamental para enfrentar crisis de salud como la reciente pandemia.10 No obstante, el sistema público mexicano se caracteriza por su limitada cobertura, fragmentación y desigualdad. Una diversidad de programas que operan separadamente ofrecen atención médica a diferentes grupos de la población. Los programas contributivos de seguro social (p.ej. Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) cubren a distintas categorías de empleados del sector formal de la economía y sus dependientes económicos. Los programas de seguro social constituyeron la base del sistema público de salud hasta la creación del Seguro Popular de Salud (SPS) a principios del presente siglo, que buscó ampliar la cobertura mediante un esquema contributivo voluntario a la población sin seguridad social, que por lo menos representaba la mitad de la población.11

A pesar de varias deficiencias, como una afiliación acelerada y desordenada que respondió a motivaciones electorales o una falta de crecimiento de la infraestructura que hubiera permitido ofrecer niveles integrales de protección, el SPS registró logros importantes, como los incrementos en la proporción de la población cubierta por un seguro público de salud —del 40% al 82% entre 2000 y 2017—,12 en el gasto público de salud —del 45% al 52% del gasto total en salud entre 2000 y 2016—13 y el número de médicos empleados en el sector público —del 59% al 71% del total de médicos del país también entre 2000 y 2016—.14

En enero de 2020, el gobierno actual, en lugar de tratar de atender las fallas del SPS, decidió eliminarlo y sustituirlo por un programa que busca ofrecer acceso como un derecho universal de ciudadanía a toda la población sin seguridad social, llamado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). El problema es que el INSABI adopta una falsa noción de universalismo, al asumir que el acceso a un programa social como un derecho legal basta para mejorar la protección que ofrece, cuando el auténtico universalismo se logra al alcanzar una cobertura masiva real de la población y al garantizar la oferta de servicios de calidad y su distribución con principios de equidad.15 Para ello, se requeriría avanzar en la unificación de todos los esquemas públicos y contar con un plan para mejorar su oferta. Con la creación del INSABI se observan más retrocesos que avances, entre otros, se reproduce la fragmentación del sistema público y se retrocede al eliminar los servicios de atención médica de tercer nivel que existían bajo el SPS.16 Como resultado de las fallas en el diseño e implementación del INSABI, la proporción de personas sin seguridad social que tenían acceso a servicios de salud descendió del 42% del total de la población en 2018 cuando existía el SPS, al 27% en 2020.17

“El problema es que el INSABI adopta una falsa noción de universalismo, al asumir que el acceso a un programa social como un derecho legal basta para mejorar la protección que ofrece, cuando el auténtico universalismo se logra al alcanzar una cobertura masiva real de la población y al garantizar la oferta de servicios de calidad y su distribución con principios de equidad”.

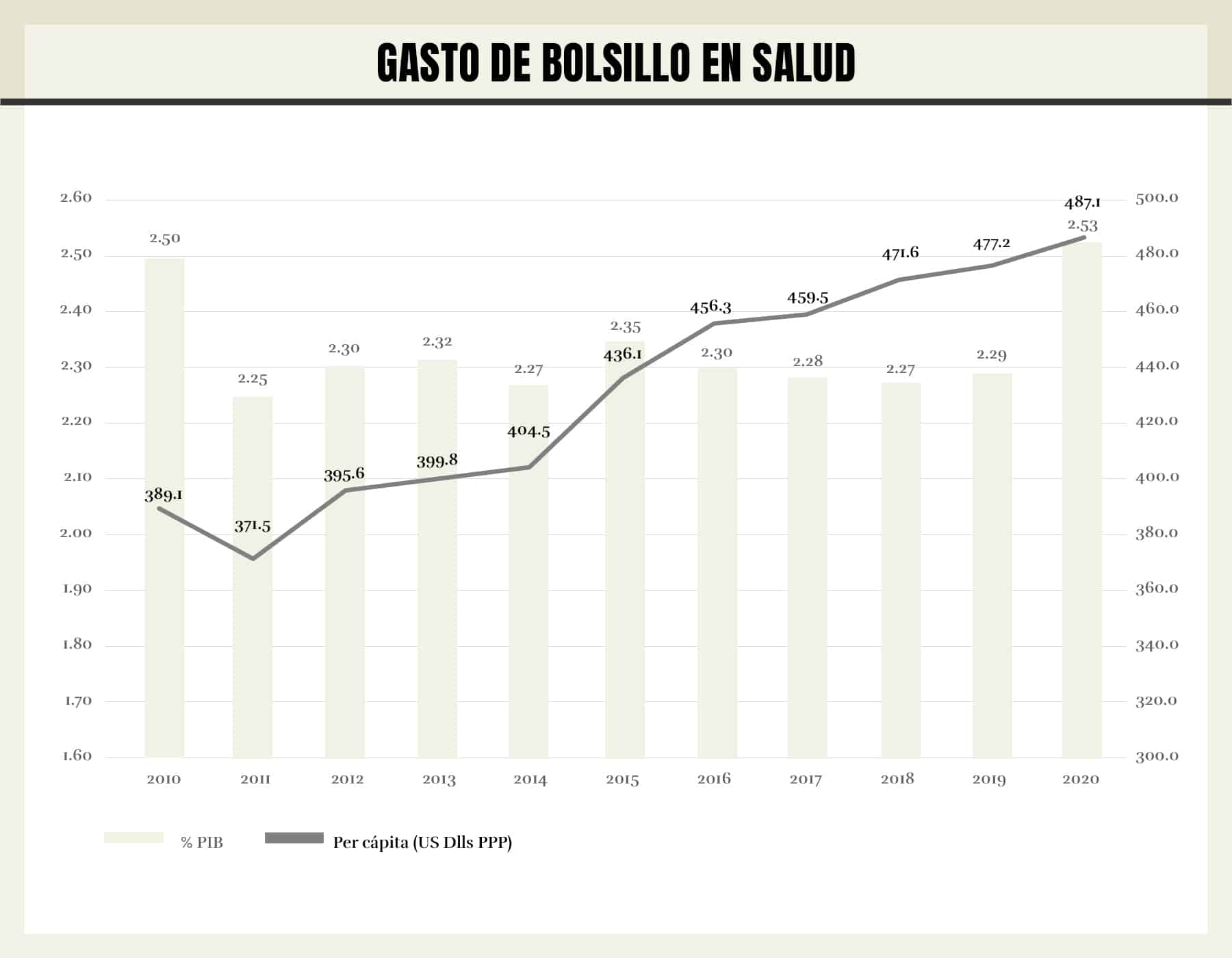

La deficiente oferta de servicios públicos incentiva u obliga a muchos mexicanos a buscar atención médica en el sector privado.18 La mayor parte del gasto privado es gasto de bolsillo, el más nocivo ya que se debe desembolsar en el punto de atención, produciendo una vulneración inmediata y directa a la economía de las familias. La gráfica 1 muestra la evolución reciente del gasto de bolsillo; se puede observar que se ha mantenido en niveles altos durante el periodo, pero que en 2020 alcanzó su nivel máximo. En ese año, el primero de la pandemia, el 56% del total de personas que requirieron atención médica y el 72% de personas que padecieron de Covid-19 y buscaron atención médica, fueron atendidas en el sector privado.19

La dependencia de los servicios privados reproduce las desigualdades de salud. Los servicios privados de consulta de primer nivel pueden estar al alcance de muchos sectores de la población, recientemente en consultorios adyacentes a farmacias, pero los servicios privados de hospitalización de segundo y tercer nivel resultan inaccesibles para la gran mayoría. Las diferencias en la calidad entre los sectores público y privado se reflejan en las tasas de mortalidad por Covid-19 en los diferentes tipos de hospitales: a pesar del enorme esfuerzo de los trabajadores de la salud de todos los esquemas, debido a la escasez de recursos, al mes de enero de 2021, en hospitales del IMSS más del 50% de pacientes ingresados por Covid-19 falleció, comparado con poco más del 20% en hospitales privados. Acciones enérgicas para unificar los diferentes programas públicos y mejorar la calidad de su oferta son necesarias para aminorar las desigualdades de salud.20

El liderazgo efectivo y la coordinación entre actores políticos y sociales son clave para el éxito en el combate a crisis de salud.21 En México, desde el comienzo de la pandemia, el gobierno federal optó por el rumbo de la politización de la respuesta y la centralización de decisiones en una sola unidad administrativa. Conforme a la normatividad vigente y a los retos que planteaba la crisis, el Consejo General de Salubridad, en el que participan funcionarios de diversas dependencias del gobierno federal, así como de organizaciones académicas y profesionales, debió haber representado el organismo en el cual, de manera colegiada y con argumentos técnicos, se definieran las decisiones necesarias para combatir la pandemia. Esto no fue así.

“En México, desde el comienzo de la pandemia, el gobierno federal optó por el rumbo de la politización de la respuesta y la centralización de decisiones en una sola unidad administrativa”.

La toma de decisiones se concentró en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que ignoró criterios técnicos para utilizar la pandemia en función de la lucha contra adversarios del gobierno. La coordinación con actores dentro y fuera del gobierno fue insuficiente dada la magnitud de la pandemia.22 Aportaciones de ideas para mejorar la política de salud fueron rechazadas y sus proponentes calificados de adversarios del gobierno. El proceso de toma de toma de decisiones se cerró a la incorporación de nuevas ideas, que eran indispensables para hacer frente a las múltiples crisis que provocó la pandemia. Medidas que se adoptaron en muchos otros países como la recomendación del uso del cubrebocas, la aplicación de pruebas masivas para estimar las dimensiones de la pandemia y focalizar los esfuerzos del gobierno, la introducción de transferencias y subsidios al empleo y las actividades económicas, apoyos al personal de salud de primera línea23 o el aceleramiento de la campaña de vacunación para todos los grupos de edad, nunca fueron introducidas en México de manera oportuna y decisiva, al haber sido rechazadas y politizadas por los actores del gobierno responsables de la respuesta a la pandemia. Las consecuencias de la politización y centralización de la toma de decisiones han sido significativamente más graves para la población más vulnerable.

Las tendencias centralizadoras y confrontativas que se hicieron evidentes desde los primeros meses del gobierno federal actual, solo se agudizaron durante la pandemia. Ese estilo de gobierno —por esas y otras características— no puede definirse de otra forma que no sea como un estilo populista: bloquea la pluralidad y los procesos de aprendizaje social24 fundamentales para adaptar y mejorar la formulación e implementación de políticas públicas necesarias para responder a las crisis actuales y otras que se pueden entrever en el futuro cercano. EP