“A diferencia de mis hijos, yo pertenezco a una generación que conoció a los robots desde que eran electrodomésticos de compañía.”

“A diferencia de mis hijos, yo pertenezco a una generación que conoció a los robots desde que eran electrodomésticos de compañía.”

Texto de Fernando Iwasaki 24/11/16

“A diferencia de mis hijos, yo pertenezco a una generación que conoció a los robots desde que eran electrodomésticos de compañía.”

A diferencia de mis hijos —que firmarían encantados un manifiesto por los derechos de los robots porque crecieron viendo Artificial Intelligence (2001), I, Robot (2004) y Wall-E (2008)—, yo pertenezco a una generación que conoció a los robots desde que e

A diferencia de mis hijos —que firmarían encantados un manifiesto por los derechos de los robots porque crecieron viendo Artificial Intelligence (2001), I, Robot (2004) y Wall-E (2008)—, yo pertenezco a una generación que conoció a los robots desde que eran electrodomésticos de compañía. En realidad, mis hijos y los robots han crecido al mismo tiempo, con la diferencia de que mis hijos ya son adultos y los robots contemporáneos permanecen en “modo adolescencia”, rechinante utopía que ha desplazado a otras con más enjundia como la pansexualidad, el orden espontáneo, la sociedad sin clases o el código abierto universal.

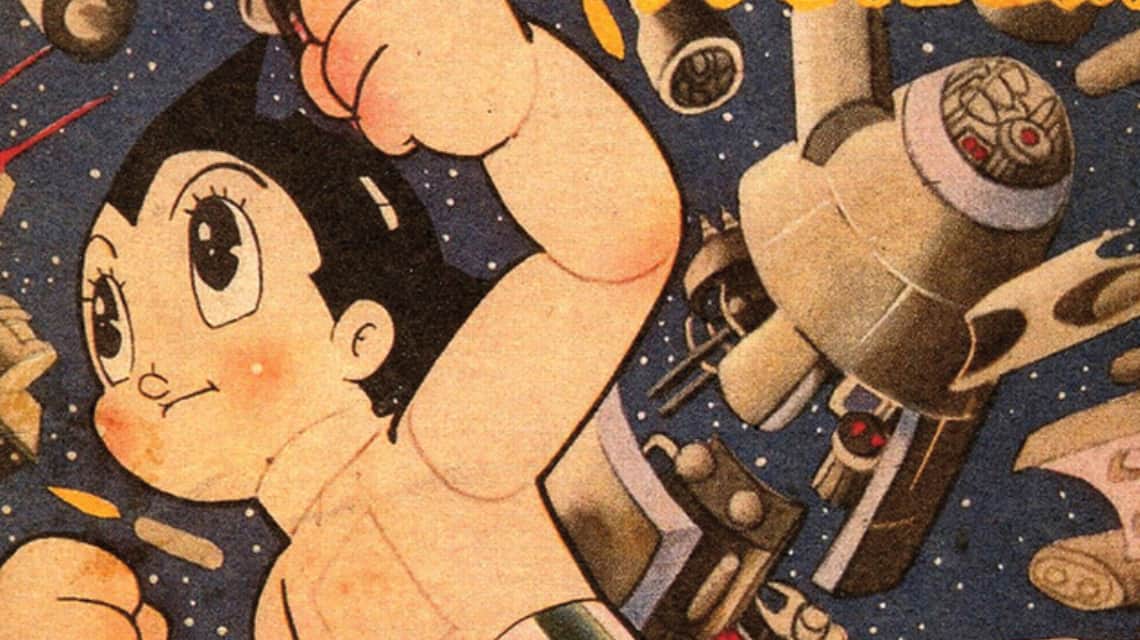

Me consta que parece mentira, pero aunque en el colegio me enseñaron el alfabeto morse y mis primeros libros los escribí a máquina, los robots también formaron parte del paisaje de mi infancia. El más remoto en mi memoria fue Astroboy, un niño mecánico creado por Osamu Tezuka —el padre del manga— y que fue el primer anime doblado al inglés y al español en la década de los sesenta. El nombre original de Astroboy en japonés era Atom y las acciones de aquellos dibujos transcurrían en el futurista año 2003.1 Astroboy se estrenó en el Perú en 1967, el mismo año que otro robot japonés apareció en nuestras pantallas. Me refiero al Hombre de Acero —Tetsujin Nijūhachi-gō—, un coloso manipulado por control remoto y cuyo poder estaba al servicio de quien tuviera el mando a distancia. El Hombre de Acero no pudo estrenarse en Estados Unidos como “Iron Man 28”, porque allí el nombre ya estaba pillado por Marvel Comics, pero como el Hombre de Acero nipón llegó primero a América Latina, al Iron Man de la Marvel no le quedó más remedio que llamarse “Hombre Invencible”. Tetsujin fue el precursor del género mecha —es decir, robots dirigidos o tripulados por humanos—, cuyo máximo exponente en los ochenta fue Mazinger Z. Junto a estos paladines metálicos japoneses se abrió paso el robot B-9, defensor de la familia Robinson en Lost in Space, mítica serie de los sesenta. B-9 hablaba, sabía de todo, advertía de los peligros, lanzaba rayos láser y en el fondo era un sentimental porque era amigo de Will Robinson y sentía cariño por el Dr. Smith. El robot B-9 era ideal, porque era una mezcla de perro, guardaespaldas, tío consentidor y computadora personal programada para ayudarte en lo que hiciera falta.

Pero entonces yo era un niño y no tenía cómo saber la genealogía literaria de los robots, término acuñado por el escritor checo Karel Čapek (1890-1938) para su obra teatral R.U.R. (1920), siglas de la empresa Rossum’s Universal Robots, industria de criaturas artificiales creadas para auxiliar al hombre hasta que las máquinas tomaron conciencia de su esclavitud. Las obsesiones de Čapek fueron inspiradoras para Isaac Asimov (1920-1992), autor de una fastuosa constelación de ficciones robóticas donde la ambición por la “condición humana” era el principal conflicto de sus criaturas, en I, Robot (1950), The Caves of Steel (1953), The Naked Sun (1955), The Robots of Dawn (1983), Robots and Empire (1983) y los cuentos reunidos en Robot Visions (1990). Todo eso lo descubrí muchos años más tarde, mientras los robots de mi infancia oscilaban entre los superhéroes que he citado y Robotina (Rosie), la mucama robot de la familia Sónico (Jetson) en Los Supersónicos (The Jetsons).

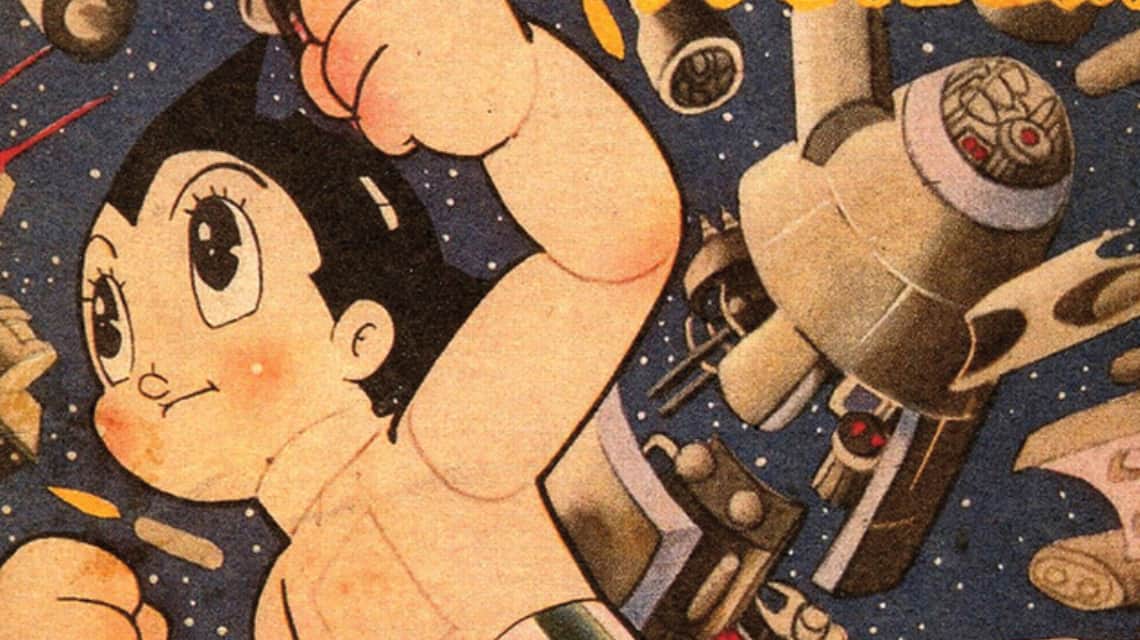

Precisamente, una de las diferencias entre la infancia y la adolescencia consiste en que de niños todos queríamos tener robots —como R2-D2 o C-3PO— y de adolescentes tan sólo nos hacían falta las prestaciones de algunas piezas, prótesis o artilugios mecánicos. A comienzos de los setenta se estrenó en todo el mundo una serie estadounidense, The Six Million Dollar Man, cuyo protagonista era Steve Austin, un exastronauta accidentado a quien la nasa le implantó piernas biónicas, un brazo nuclear y un ojo telescópico. Algo parecido le ocurrió a Luke Skywalker en el Episodio V de Star Wars (The Empire Strikes Back, de 1980), porque Darth Vader le amputó la mano de un guadañazo láser y en lugar de atornillarle un garfio, los médicos de la Resistencia le colocaron una mano nueva (como a todo el mundo). A mí de adolescente no me habría importado tener una pierna nuclear, un brazo atómico y alguna que otra parte medio biónica para los juegos de pelota, los de raqueta y los de villanos, que no sé por qué dicen que se juegan con las manos. La “vida artificial” comenzó así, por piezas.

Sin embargo, aunque Star Wars popularizó desde 1977 toda una constelación de robots cuando estrenó el Episodio IV, en 1979 Ridley Scott creó un robot distinto, el primer humanoide capaz de ser confundido con una persona de carne y hueso. Me refiero al oficial científico de la nave “Nostromo”, que para horror de la tripulación terminó siendo un androide en Alien (1979). Ridley Scott le cogió el gusto a los androides porque recurrió de nuevo a ellos en Blade Runner (1982) y puso en los labios del “replicante” Roy Batty el monólogo más bello pronunciado por un robot en toda la historia del cine:

“I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears… in… rain. Time to die”.2

Los androides o replicantes estaban a medio camino entre los hombres y los robots, aunque ya en la década de los ochenta irrumpió un nuevo linaje de criaturas artificiales. En efecto, con el estreno de la saga Terminator, en 1984, aparecieron los cíborgs de toda la vida, cuya ambigua naturaleza híbrida encarnó —o mejor dicho, ensambló— RoboCop (1987), un cíborg justiciero construido con los despojos de un policía, embutidos dentro de un exoesqueleto.

Todas las criaturas mecánicas que he enumerado fueron las que me impresionaron antes de cumplir los veintiséis años y cuando todavía ni el fax ni las computadoras se habían convertido en artículos de consumo masivo, pues yo no jubilé mi máquina de escribir sino hasta 1993. Mi primer fax lo compré en 1990, mi primera laptop la adquirí en 1991, mi primera impresora en 1992 y mi primer módem en 1994. Toda mi capacidad de asombro se marchitó durante aquellos años y desde entonces se convirtió en una vulgar expectativa de progreso. Por eso los modernos robots del cine y la literatura me dicen muy poco, pues padecen los mismos traumas de los modelos antiguos a pesar de estar construidos con mejores materiales, contar con tecnologías más sofisticadas y ser igualitos a los seres humanos. En realidad, convertirnos en usuarios exigentes de informática, redes digitales y mensajería instantánea nos ha robotizado a los seres humanos, hasta el punto de soñar con una eterna juventud gracias a la vida artificial. Antaño los androides querían ser seres humanos y hogaño los seres humanos matarían por ser androides. Pinocho era un muñeco que deseaba ser un niño, mas hoy una mayoría de niños, y quizá muchos más adultos, desearían ser muñecos para siempre.

Por alguna razón que tal vez me pueda explicar un urólogo o un psicoanalista, acepto la inminencia inexorable de mi decadencia con resignada abnegación. Descreo de todas las utopías, aunque admito que me encantan las distopías y esas ficciones postapocalípticas donde la humanidad termina devorada por ratas y cucarachas, animalitos mucho más entrañables que los zombis. Es maravilloso el tiempo que invierten algunos escritores, guionistas y directores de cine del primer mundo en barruntar futuros distópicos y postapocalípticos donde la gracia reside en imaginar Londres, París y Nueva York convertidos en sucedáneos de Lima, Puerto Príncipe y Tegucigalpa. El tercer mundo como metáfora del fin del mundo. Como peruano, me siento muy honrado.

Sin embargo, en algunas sofisticadas ficciones distópicas el futuro es de las máquinas porque los hombres se convertirán en cíborgs, androides o torrentes de energía que fluyen de un cuerpo a otro como en el universo de Matrix. No espero otra cosa de un europeo, un japonés o un gringo, pues hasta las vidas artificiales que crean para sus novelas y películas son perfectas, infalibles y desarrolladas. En realidad, hasta cuando les salen mal es porque las construyen demasiado bien, porque de otro modo no se entiende que recién salidas del taller sus criaturas se propongan dominar la Tierra, conquistar otros planetas o directamente destruir la galaxia. Por el contrario, si el escritor o director de cine fuera boliviano, chileno o argentino, el peligro de sus robots consistiría en que se pudran, se malogren o que exploten cuando sus cables mal empalmados entren en contacto. Los robots no tienen identidad, pero tienen made in, que es peor.

La primera novela latinoamericana sobre autómatas que leí por placer fue Amor portátil (1989) del húngaro-argentino Kalman Barsy, donde un par de pícaros recorre América Latina con un burdel ambulante de muñecas hinchables, no sólo más baratas sino más rubias, turgentes y obsequiosas que las trabajadoras de carne y hueso. Por supuesto, el feminismo rampante y la falta de higiene se cargaron el invento.

Ricardo Guzmán Wolffer fantaseó con un México arrasado por la guerra y la radioactividad en Que Dios se apiade de todos nosotros (1993), novela desopilante protagonizada por dos cazurros y una guapísima réplica robótica de Kim Novak. Sexo, mugre y violencia en el remoto y distópico año 2010, cuando los narcos y los corruptos ensangrentaron a México de verdad.

De México también es Alberto Chimal, autor de una brevísima sarta de microrrelatos titulada Veinte de robots (2010), compilada en diversas antologías de sus cuentos. Los droides de Chimal están para el desguace, bailan como las cabras de los gitanos ambulantes y el lubricante chamuscado se les chorrea como a los carros viejos. Lo mismo le ocurre al Hombre de Hojalata del cuento “Oz” (2011), del peruano Carlos Yushimito, pues se trata de un robot que malvive con su dueño enfermo de Alzheimer, quien todo el tiempo le echa en cara la paliza que le infligieron por dejarse ganar jugando al ajedrez. Uno espera que un robot se vuelva incontrolable e intente apoderarse del universo —como Ultrón en The Avengers—, pero que se deje ganar al ajedrez para fregar a su dueño es algo que sólo podría suceder en los circuitos de un robot tercermundista.

Tal vez por eso los robots, androides y demás seres artificiales que pueblan el devastado planeta que el boliviano Edmundo Paz Soldán creó en Iris (2014), resultan a veces mejores que unos humanos estragados de implantes, circuitos y unidades de memoria. Iris, entonces, viene a ser un universo distópico y postapocalíptico donde el problema no es la destrucción de la humanidad sino lo que entendemos por humanidad.

Por supuesto que existen otros autores latinoamericanos que han explorado las posibilidades de los robots como protagonistas de sus ficciones,3 mas he tratado de citar a quienes considero los más originales por haber fantaseado androides inútiles construidos por científicos devotos de las ciencias exactas pero nacidos en países reñidos con la exactitud. Sin embargo, aunque sus contribuciones al género contradicen la imagen del robot tercermundista, no quiero dejar de mencionar los cuentos de autómatas y muñecas de El androide y las quimeras (2008), del mexicano Ignacio Padilla, y la turbadora replicante que el peruano Santiago Roncagliolo fraguó para su novela Tan cerca de la vida (2010). Ambos libros se leen con gusto e interés, mas las criaturas de Padilla son europeas y la androide de Roncagliolo es japonesa, aunque la mala leche de todas sea inequívocamente latinoamericana; pero ya dije que el made in de los robots me interesa más que su identidad, porque después de todo los robots no tienen lectores sino usuarios.

Un alemán, un inglés o un suizo estarían encantados de viajar en un avión tripulado por androides fabricados en sus países, pero les aseguro que los peruanos desconfiaríamos hasta de los ascensores si fueran hechos en Abancay o Tarapoto. Lo que uno espera de un autómata, un androide o una poderosa inteligencia artificial es que sobrepase los límites de la capacidad humana llevada al máximo. Sin embargo, en el tercer mundo sobrepasar los límites de la propia capacidad nacional no es gran cosa. Si el acelerador de partículas que pretende reproducir dentro de un tubo el choque primordial que engendró el universo no estuviera instalado en Ginebra sino en Corea del Norte, les aseguro que el estrés planetario podría envasarse al vacío, como esos campos de fuerza, minisupernovas y micro-agujeros negros que ahora mismo crepitan dentro del acelerador ginebrino, como palomitas cósmicas de maíz.

Con todo, reconozco que simpatizo con los robots de Alberto Chimal y Carlos Yushimito, porque en lugar de sobrepasar las cualidades humanas representan el límite de las capacidades humanas. Es decir, que son “discontinuados” como mi Windows XP, mi vieja BlackBerry, mi Word 2003 y mi Eudora 5.1, el programa de correo que utilizo desde 1995.

Cuando Umberto Eco publicó Apocalípticos e Integrados (1965), la informática y la tecnología digital eran rudimentos tan primitivos que nunca pudo imaginar que medio siglo más tarde, entre ambas trincheras, deambularíamos como Fabrizio del Dongo los “discontinuados”; individuos arcaicos, inútiles y vetustos que ni estamos a favor de la máquina de escribir ni en contra del Google Docs Online, aunque a duras penas aprendimos a usar el WordPerfect 5.1. Los “discontinuados” queremos integrarnos, pero cada actualización la vivimos como un apocalipsis porque la última versión de cualquier programa siempre nos sorprende tratando de aprender la trasantepenúltima. Me siento como un robot de Chimal o Yushimito, porque no existe upgrade para mí: soy y estoy “discontinuado”.

No obstante, como cualquier usuario deseo velocidad, multifunción y wifi permanente; aunque esa agónica expectativa ya no es “humana” sino “robótica”, y por eso —en cierta forma— debo tener algo de robot, como todo el mundo. El problema es que ese “algo” no es ni la mano de Luke Skywalker ni el ojo de Steve Austin, sino la íntima certeza de ser anticuado, obsoleto y discontinuado. Y aquí es donde entra la literatura y la mala baba latinoamericana.

¿Para qué sirven la vida eterna, la energía infinita y la memoria ilimitada si no hay upgrade posible? En aquel universo distópico y postapocalíptico poblado de máquinas y seres artificiales, mi alter ego sería un robocop de modelo caducado que cada vez que sorprendiera a un nuevo androide vacilando con recochineo a los antiguos, le recordaría divertido que tuviera cuidado, porque el robot desciende del hombre. ~

NOTAS

1. Primer episodio de Astroboy en anime .

2. “He visto cosas que ustedes no creerían; naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo… como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.

3. Ver la antología de ciencia ficción latinoamericana en ePub, ¿Sueñan los androides con alpacas eléctricas?, Libros al Viento (2012).

__________

FERNANDO IWASAKI es autor de novelas como Neguijón (2005), de varios libros de cuentos como España, aparta de mí estos premios (2009) e Inquisiciones Peruanas (1994), y de ensayos como Nabokovia Peruviana (2011). También es autor de las crónicas reunidas en Somos libros, seámoslo siempre (2014) y Una declaración de humor (2012), entre otros títulos. Reside en Sevilla, donde ha dirigido la revista literaria Renacimiento (1996-2010), el Aula de Cultura del diario ABC (2003-2010) y la Fundación Cristina Heeren (1995-2016).