Sin lugar a dudas, la idea de las naciones ha sido una de las obras de arquitectura política e ideológica más potentes de la modernidad. Territorio, nación y Estado se fundieron en una santísima trinidad que absorbió todas las formas políticas precedentes: imperios/mundo, principados, ciudades, provincias confederadas. Y, lo que no es menos importante, la claudicación de […]

Los próceres fatigados

Sin lugar a dudas, la idea de las naciones ha sido una de las obras de arquitectura política e ideológica más potentes de la modernidad. Territorio, nación y Estado se fundieron en una santísima trinidad que absorbió todas las formas políticas precedentes: imperios/mundo, principados, ciudades, provincias confederadas. Y, lo que no es menos importante, la claudicación de […]

Texto de Haroldo Dilla Alfonso 18/04/17

Sin lugar a dudas, la idea de las naciones ha sido una de las obras de arquitectura política e ideológica más potentes de la modernidad. Territorio, nación y Estado se fundieron en una santísima trinidad que absorbió todas las formas políticas precedentes: imperios/mundo, principados, ciudades, provincias confederadas. Y, lo que no es menos importante, la claudicación de otras identidades relacionales (étnicas, familiares, localistas) que no pudieron resistir el avasallamiento de esa inmensa identidad categorial basada en la ilusoria —e incitante— igualdad de los desiguales que hoy llamamos derechos de ciudadanía.

Craig Calhoun ha hablado de las naciones como “seres históricos que poseían derechos, voluntad, y la capacidad de aceptar o rehusar un gobierno”, de manera tan convincente que terminaron doblegando las propuestas universalistas más sofisticadas de la modernidad: el liberalismo y el socialismo. La nación devino un significante vacío para muchos usos, más poderoso que la paz perpetua y que el encendido apotegma que llamaba a unirse a todos los proletarios del mundo. La Primera Guerra Mundial demostró que los obreros de todo el mundo estaban más inclinados a luchar contra sus camaradas de clase en defensa de las patrias amenazadas que contra sus burguesías respectivas. Pero lo hicieron, diría Taylor, en nombre de una dignidad construida sobre los restos de las sociedades localistas precedentes.

Llegar a ese punto, repito, fue un largo ejercicio donde se combinaron imposiciones y convencimientos mediante una infinidad de instrumentos y dispositivos puntales de una nueva narrativa de la legitimidad política.

Sólo a modo de ejemplo, baste citar el caso de la cartografía. Mapas, por supuesto, siempre existieron, y siempre cargaron con un monto de intencionalidad. Pero los mapas premodernos eran guías para el andar que trataban de reproducir los lugares de la manera más fiel posible. Desde el surgimiento de los Estados nacionales, los mapas devinieron —dice Foucault— “anhelos de poder”, trazados de voluntades y aspiraciones políticas a los que la realidad debería adaptarse. Jacques Gomboust, el ingeniero principal del Rey Sol, lo dijo muy claro cuando instruía a los geógrafos encargados de un mapa de una nación que había sido sacralizada cuatro años antes en la conspiración de Westfalia: los mapas no se elaboran según las reglas de la geometría, sino “conforme a una jerarquía social y política”.

Otro ejemplo fue el de los censos. Siempre existieron conteos de personas —en América de vecinos: blancos, hombres y propietarios—, regularmente con fines militares y fiscales. Pero con Westfalia, los Estados se ocuparon de registrar a cada uno de sus miembros. Y de paso clasificarlos —sexos, edades, etnias, localizaciones— tal y como un tendero inventaría las existencias. A través de los censos, los Estados nacionales adquirieron la capacidad de incluir y excluir, resaltar o invisibilizar, de definir lo propio y lo otro, según la manera de interpelación.

Los próceres a la ofensiva

Pero probablemente ningún otro instrumento tuvo un rol tan contundente en ese esfuerzo por imaginar las nuevas comunidades que la construcción de los próceres. Es decir, aquellas personalidades llamadas a encarnar lo mejor de la propia nación, a las que deberíamos parecernos de alguna manera si de ser buenos patriotas se trata. No eran —como los himnos o las banderas— abstracciones simbólicas, sino personas de carne y hueso a las que era posible imaginar caminando por las mismas calles y las mismas plazas que la gente común, pero que se distinguieron de todas ellas en que tuvieron la ocurrencia de salvar el hilo sagrado de la nacionalidad cuando los demás descansaban, no creían o, simplemente, huían en desbandada. Un prócer, visto así, no ha sido solamente una persona importante, sino una remisión esencialista. Y la patria, por contraste, “un repositorio de asociaciones y memorias históricas donde los héroes —escribe Anthony Smith— vivieron, trabajaron, rezaron y lucharon”.

En todos los países del mundo han existido próceres. Incluso en Europa, y para prueba recordemos el vigor fanático de Juana de Arco. Pero allí donde las naciones fueron resultado de largos plazos en que los ámbitos de la acumulación y de la coerción (al decir de Tilly) colisionaban y coludían, los próceres eran más suaves y letrados. En cambio, en el mundo colonial, donde el sistema westfaliano fue implantado a la fuerza y las constituciones de los Estados nacionales siempre han tenido un toque de emergencia, los proceratos se requerían enérgicos y fundacionales. Por eso América Latina ha sido pródiga en próceres listos para cabalgar.

Han sido tan necesarios que la más pacífica de las naciones latinoamericanas, Costa Rica, se vio obligada a inventarse uno para estar al mismo nivel de sus belicosos hermanos centroamericanos. Se llama Juan Santamaría —como el aeropuerto de San José— y su imagen quedó inmortalizada en un parque céntrico de la capital: un hombre joven que avanza encorvado con un fusil en la mano izquierda y una tea incendiaria en la derecha. Si de alguna manera las virtudes de los próceres, como las naciones, han tenido que ser imaginadas, Juan Santamaría lo ha tenido que ser totalmente.

La historia oficial lo describe como un campesino de 25 años, soltero, cuidador abnegado de su madre, que en 1856 dio fuego a un castillejo donde se atrincheraron los soldados filibusteros de William Walker. Tras hacerlo, cayó acribillado a balazos, pero el hecho garantizó la victoria patriota, lo cual fue extraído del baúl de los recuerdos 30 años más tarde. No hay certeza de que este Juan Santamaría haya existido, ni de que —de haber existido— haya muerto en el combate, pues hay indicios de que murió uno similar, años después, de disentería. Y obviamente no hay ninguna evidencia de sus rasgos físicos, en una época en que la fotografía era aún un lujo de élites metropolitanas. No obstante, cada 11 de abril, los niños costarricenses entonan un himno dedicado a un héroe que sinceramente aman: “Cantemos ufanos la egregia memoria / de aquel de la patria soldado inmortal, / a quien hoy unidas la fama y la historia / entonan gozosas un himno triunfal”.

Los cubanos, desde hace más de un siglo, comparten un ejercicio: la adoración a José Martí. Le dicen apóstol y maestro. Los niños le cantan en las escuelas, los padres lo recuerdan con el aplomo de lo sagrado, y una vieja canción traspasada de una a otra generación le da un toque de inmortalidad cuando declama que “el apóstol” nunca debió de morir si Cuba quería salvarse. Fidel Castro, cuando era interrogado en 1953 por haber asaltado un cuartel en el oriente insular, no dudó en señalar a Martí como el autor intelectual de su épica malograda, con lo cual trataba de bañar en virtud lo que hasta el momento no pasaba de ser una gamberrada política. Pero cuando en 1985 el entonces presidente Ronald Reagan, en una de sus trastadas injerencistas, decidió crear una radio dirigida especialmente a transmitir “un-mensaje-de-libertad-a-los-cubanos-oprimidos-por-el-comunismo”, a sus asesores no se les ocurrió un mejor nombre que José Martí.

Todos usan a Martí en Cuba. Reconozcamos que “don Pepe” —como era conocido entre sus contertulios— lo merece por su alta cualidad mediática: vigor intelectual, su versatilidad —poeta, ensayista, periodista, político, orador fogoso— y una universalidad sorprendente en un hombre de fines del siglo xix. Pero no todo es culpa de Martí. Porque finalmente ese Martí omnipresente e infalible, que —como Cristo— se inmoló para hacer nacer una sociedad, es una construcción ideológica particularmente cara a eso que llamamos cubanía. Martí fue construido como el sendero virtuoso, o si se quiere —recordando un libro de un intelectual católico— el sol del mundo moral insular. Fue, en una palabra, el prócer.

Pero no cualquier prócer, sino que diría que el prócer perfecto. Pues al hecho mencionado de haber sido una criatura mediática, el héroe nacional cubano agregaba dos condiciones: vivió la mayor parte de su vida fuera de su patria y nunca llegó al poder.

La fotogenia de los próceres

José Martí murió a los 42 años cuando participaba en su primer y único combate en la guerra independentista que había organizado meticulosamente. De esas cuatro décadas sólo pasó 21 años en Cuba, incluyendo niñez y adolescencia. Si asumimos su vida adulta desde los 15 años, sólo vivó seis años en la isla y el resto en Europa, Estados Unidos y América Latina. Realmente sólo salió esporádicamente de La Habana, y conoció el oriente insular cuando desembarcó en él en 1895, para morir un mes más tarde.

Al sur, José de San Martín fue aún más absentista: salió de Argentina a los seis años, regresó a ella a los 34 y, tras asegurar las independencias de su terruño, Chile y Perú, volvió grupas a Europa, donde murió en 1850. Había vivido en la “gran patria latinoamericana” sólo 18 abriles de sus 72 años de existencia física. Dícese que volvió amargado por la terquedad política de sus compatriotas, incluyendo a su más firme competidor, Simón Bolívar, con quien sostuvo una agreste entrevista en Perú antes de dejarle el campo libre. Bolívar era más arraigado, pero aun así pasó una buena parte de su vida adulta viajando por Europa y el Caribe.

Los dominicanos tienen tres próceres principales en lugar de uno. Y entre ellos, un primus inter pares: Juan Pablo Duarte. Es el idóneo por dos razones: era blanco y tenía cierta veta intelectual que alimentó el ideario nacionalista local. A pesar de haber acaudillado el levantamiento separatista de 1844 contra la ocupación haitiana, fue apresado y deportado por sus correligionarios más conservadores, que terminaron reintegrando la media isla a España en 1861. En 1863, cuando se reinició la guerra de Independencia, Duarte regresó a República Dominicana desde Venezuela, donde había vivido dos décadas de exilio, pero nadie lo conocía y regresó a su patria adoptiva donde murió años después, olvidado y amargado. Más de la mitad de sus 63 años de existencia los gastó fuera de su país. “Vivir sin patria —escribió— es lo mismo que vivir sin honor”. Y los puertorriqueños cuentan en su panteón ilustre con un Padre de la Patria muy peculiar: Ramón Emeterio Betances. Hombre agudo, escritor, médico, conspirador nato y neto, fue el independentista más intransigente de la historia decimonónica. Sólo que vivió al menos 38 de sus 61 años en diferentes partes del orbe, y en especial, en su querido París.

Podrían citarse otros casos que indican que una buena condición para los proceratos durables —aunque no imprescindible— ha sido los largos extrañamientos. Por un lado, porque les dotó de motivaciones universalistas, necesarias para imaginar un mundo mejor. Pero sobre todo, lo que quiero destacar aquí, porque pudieron imaginar ese mundo sin los resabios empíricos de los terruños. De manera que no sólo pudieron conjeturar mundos mejores sin sonrojos, sino también vendérnoslos como bases para nuestras comunidades imaginadas.

José Martí, por ejemplo, fue el constructor por excelencia de una imagen virtuosa del cubano y de la cubanía resultante. Escribió sobre ello con pasión de cruzado. Y en particular negó todo tipo de racismo en la sociedad insular. “En la vida diaria —escribía en 1893—, de defensa, de lealtad, de hermandad, al lado de cada blanco hubo siempre un negro”. Aunque olvidó precisar que con frecuencia el negro era sirviente del blanco, pues la esclavitud en Cuba existió hasta 1886, y cuando fue abolida, perduró un sistema de exclusión racial francamente lamentable. Se trató de un país que en 1912 conoció una guerra racial que terminó en el asesinato de miles de afrodescendientes. Y en el que hoy, tras seis décadas de prédica posrevolucionaria, el racismo es un componente inseparable de la cultura política nacional.

Los mejores próceres son los que nunca llegan al poder, o si llegan, lo hacen fugazmente y sucumben atenazados por la incongruencia de los altos ideales y el rudo mundo real. De ahí las soledades postreras de figuras como Bolívar, O’Higgins, San Martín, Duarte y Betances. Martí no tuvo esa oportunidad, pues, como dije antes, murió en combate a la edad de 42 años. La vida nunca le dio oportunidad de poner a prueba uno de sus más alabados aforismos: la república “con todos y para el bien de todos”.

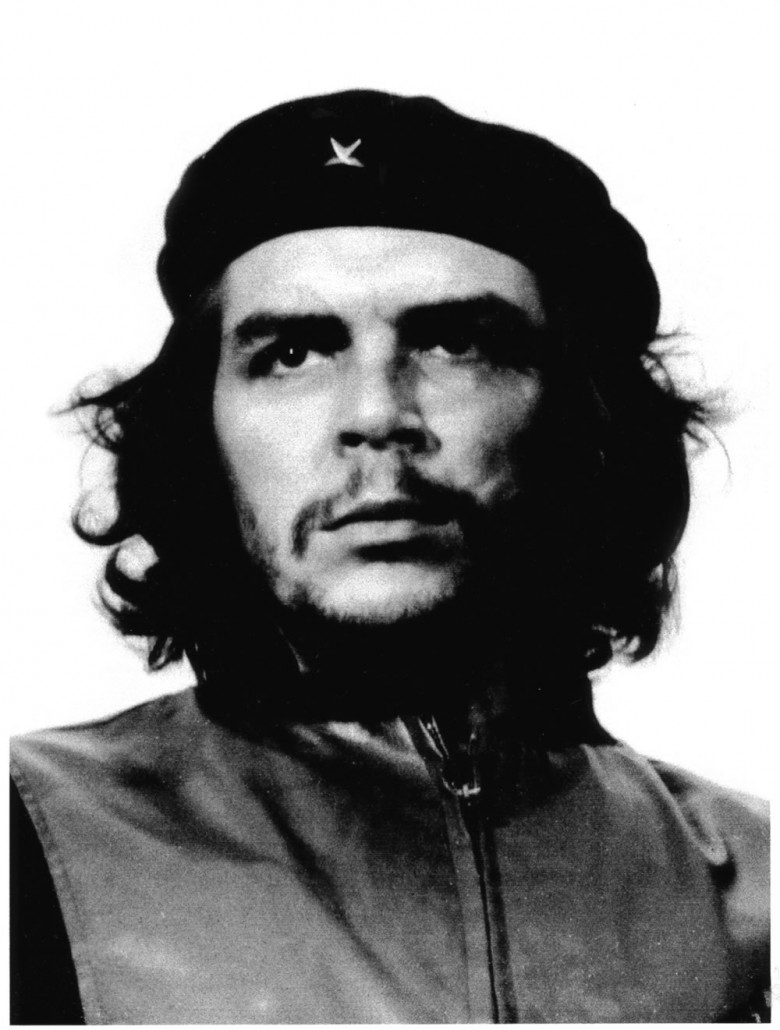

Nunca se vio afectado por el dilema de gobernar con un presupuesto limitado que inevitablemente no podía ser para todos y perjudicaba a algunos. Y reprimir a los descontentos cuando las simples palabras no bastaban para devolverlos al redil. El Che Guevara —uno de los últimos próceres de la modernidad dura— sí tuvo que hacerlo. Estuvo en el poder durante un lustro. Fusiló a decenas de opositores en su cuartel general de La Cabaña —esa inmensa fortaleza habanera que los turistas disfrutan con toda esa trivialidad que sólo los turistas saben desplegar—, cometió errores económicos muy costosos y terminó elogiando un orden totalitario en ciernes al que llamó “el esqueleto de la libertad”. Por eso una parte considerable de los cubanos lo consideran execrable, o al menos prescindible. Y las T-shirts que lo alegorizan a veces lo presentan con esa imagen hollywoodense que captó Korda el mismo día en que Fidel Castro proclamaba el socialismo cubano en la primavera de 1961. Pero otros han optado por caricaturas grotescas de calaveras sangrientas coronadas por la inconfundible boina negra.

Los nuevos tiempos y los nuevos próceres

Los tiempos son malos para los próceres. Vivimos una nueva época de configuración líquida —ha dicho Bauman— nada propicia para proceratos que sólo prosperan en terrenos sólidos. Y que tienen terror a las interpelaciones, tan usuales en estos tiempos sacrílegos. Por eso nuestra época produce próceres que en nada recuerdan a los gallardos jinetes de discursos seguros. Son discretos, hablan bajito y despacio, aman las subjetividades y no sucumben a la tentación del cambio radical. No cabalgan, sino levitan. Gandhi, Mandela, Luther King, Malala y Pepe Mujica son ejemplos de estas nuevas opciones. Este último, con su empirismo característico, resumió todo en un par de oraciones: “Venimos al planeta para ser felices, porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida y esto es lo elemental”.

Canadá, que en muchos sentidos anuncia mejores futuros, tiene como héroe paradigmático a un joven llamado Terry Fox. No fue un guerrero, ni un estadista. Fue simplemente un joven deportista que perdió una pierna producto de un cáncer y decidió dedicar sus últimos días a la concientización sobre esta enfermedad. Se enroló en una carrera solitaria por todo Canadá —pertrechado con una prótesis y cuotas admirables de voluntad— que tuvo que abandonar en 1981, año en que murió.

Nada indica, sin embargo, que los próceres a caballo hayan terminado sus días para siempre. Fueron el producto de un nacionalismo juvenil que derrumbaba

(como las trompetas de Jericó) murallas particulares, arrasando ciudades-Estado e imperios coloniales. Hoy el nacionalismo ha envejecido, y desde sus atalayas defensivas trata de defenderse de una mundialización que, como anotaba Marx, convierte lo sagrado en profano y lo sólido en aire. Los próceres siguen cabalgando, sólo que defendiendo dignidades cansadas. EstePaís

______________

Haroldo Dilla Alfonso es sociólogo e historiador. Nació en Cuba y actualmente reside en Chile.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.