Cada vez que viajo a Chile y veo a mi papá le pido que me cuente las aventuras que vivió con sus amigos que no llegué a conocer porque fueron detenidos el mismo día del golpe militar. Es nuestro ritual.

Cada vez que viajo a Chile y veo a mi papá le pido que me cuente las aventuras que vivió con sus amigos que no llegué a conocer porque fueron detenidos el mismo día del golpe militar. Es nuestro ritual.

Texto de Alejandra Moffat 14/07/20

Cada vez que viajo a Chile y veo a mi papá le pido que me cuente las aventuras que vivió con sus amigos que no llegué a conocer porque fueron detenidos el mismo día del golpe militar. Es nuestro ritual.

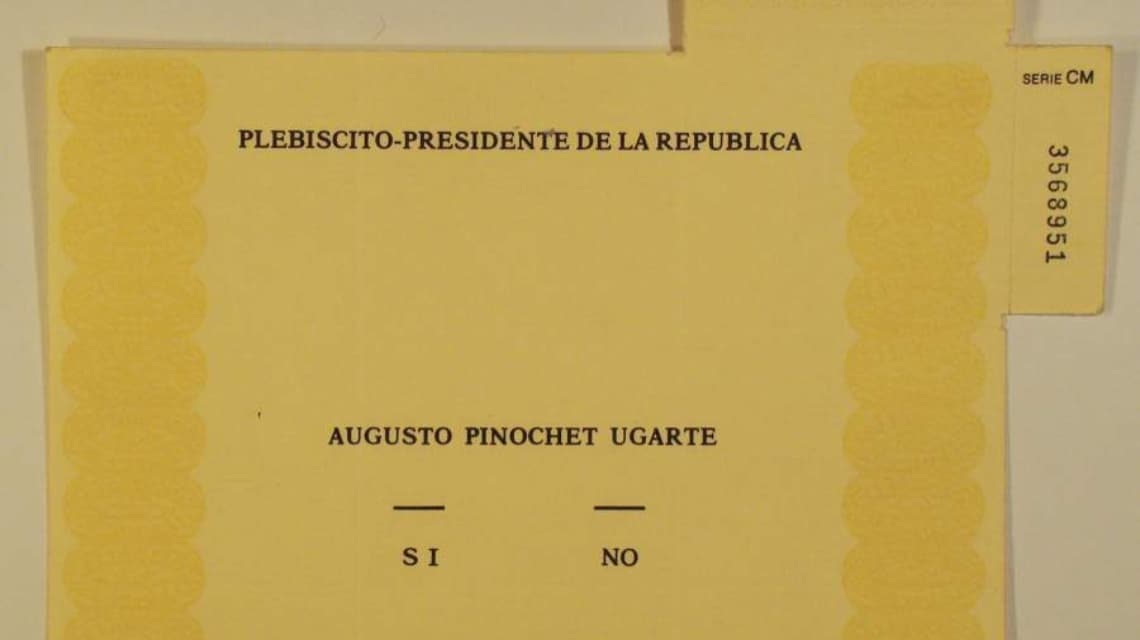

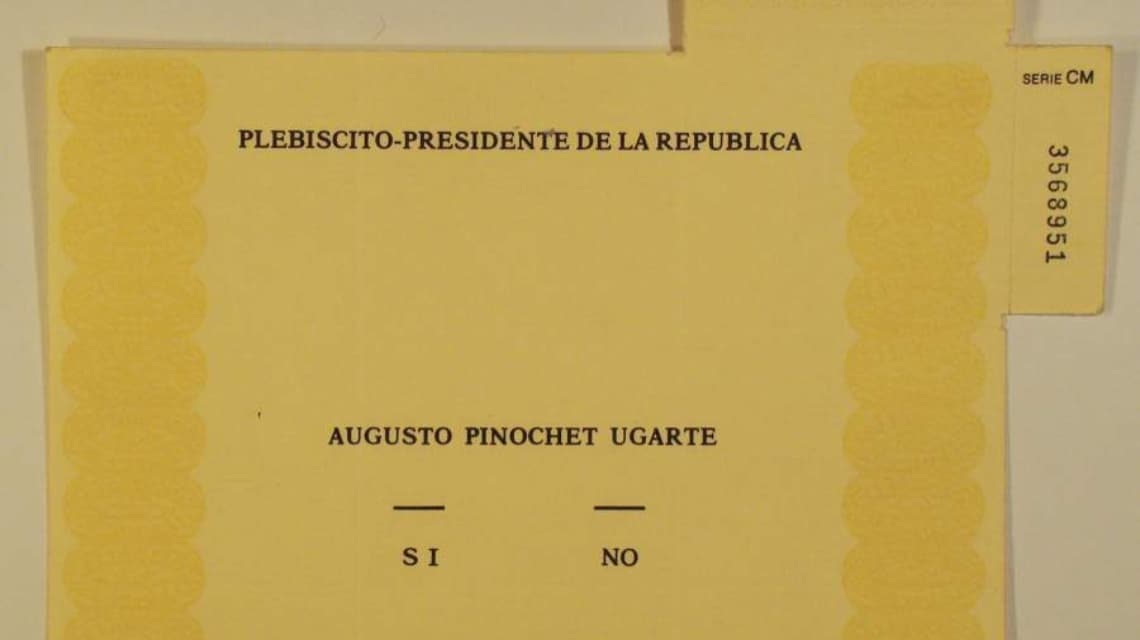

Tenía seis años cuando me emborraché por primera vez. Era de noche y estaba con otros niños en la esquina de la plaza de armas de Los Ángeles, en el sur de Chile. Comíamos unos sándwiches de huevo que un señor nos había regalado mientras veíamos pasar las inmensas banderas rojas por la calle. Los automovilistas tocaban sus bocinas mientras sacaban sus cabezas por las ventanas para gritar. Los peatones de la edad de nuestros papás se abrazaban y lloraban, como si fueran niños de tres años reencontrándose después de haber estado perdidos por mucho tiempo en el bosque. La plaza ya estaba repleta. Las botellas de champaña iban pasando de mano en mano, incluidas las nuestras. Al final de la jornada reíamos y gritábamos junto a nuestros padres: “¡Ganamos!, ¡ganamos!, ¡ganamos!”, dando vueltas como trompos. Los adolescentes —entre ellos mi hermana grande— fumaban y se burlaban de nuestras múltiples caídas. Era el jueves 6 de octubre de 1988, un día después del plebiscito. La boleta de votación era muy simple, estaba el nombre del general Pinochet y dos palabras: Sí y No. Había triunfado la opción No. Mi hermana en ese momento tenía 16 años y nunca había sido testigo de una elección. Como todos los que estábamos en la calle ese día, nosotras nos sabíamos de memoria las canciones de la campaña y teníamos nuestra pieza llena de stickers impresos con un arcoíris y la palabra NO.

Cuando volvimos a la casa, mis papás abrieron la botella de champaña que habían comprado en la primavera del año 1977, con la promesa de tomarla sólo cuando se acabara la dictadura. Nací y crecí con esa botella guardada en distintos closets, escondida del sol para que no se fuera a evaporar el alcohol. La botella fue trasladada en los innumerables cambios de casa que tuvimos, era la reliquia familiar. Nuestro jarrón de porcelana. La primera que tomó de la botella fue mamá. Después de trece años, apenas quedaba un trozo borroso de la etiqueta. Me acosté mareada y pensando que aquello sería como cuando en los cuentos se lograba vencer al monstruo malvado, mentiroso y egoísta. Que después de abrazarnos y celebrar, seríamos felices para siempre.

Por un tiempo —no tan corto— creí que los militares tenían en sus bolsillos unas bolitas del tamaño de una miga de pan que lanzaban a las personas que querían detener, las bolitas se transformaban en el aire en hoyos negros que caían justo en los cuerpos, antes de que estos pudieran escapar. Entonces los detenidos desaparecían automáticamente de la tierra y se iban a otra dimensión en la que vivían para siempre. Pensaba que la solución era difícil pero no imposible: teníamos que asaltar los regimientos y quitar todas las bolitas para evitar que siguieran desapareciendo a personas y después encontrar una fórmula científica para traer de vuelta a los familiares y amigos desaparecidos de todas las familias, incluida la mía. Cuando conté mi teoría en la escuela, una profesora me mandó a llamar para decirme que no era buena idea que compartiera esas cosas, que podía poner en peligro a mi familia. La quedé mirando con mis ojos grandes.

*

Mi abuelo Osvaldo vivía en una zona rural del sur de Chile. Usaba calzoncillos largos en el invierno a los que les había compuesto una canción que incluía una coreografía donde movía su cabeza y sus brazos como pájaro. Le gustaba usar una capa que le llegaba hasta los tobillos en los funerales y se bajaba de cualquier auto sin dar una explicación. Detrás de los libreros de su escritorio escondía chocolates que tenía estrictamente prohibidos por su diabetes. Se inyectaba insulina antes de cada comida. Para comprar la complicidad de sus nietos, nos ofrecía chocolate a cambio de nuestro silencio. El abuelo me enseñó a sumar y a ponerle sus inyecciones en la pierna. Me gustaba tanto imitarlo que, aunque todavía no aprendía a leer, tomaba cualquier libro y me sentaba al lado de él para fingir que leíamos juntos. Entonces él me preguntaba con seriedad qué estaba leyendo, y yo le inventaba una historia que en ese momento me entretuviera. Aventuras de arañas, ratones o luciérnagas que siempre tenían unos finales terribles: una piedra los aplastaba, un zancudo los dejaba sin sangre, un cerdo los metía a un sartén hirviendo. Todos sufrían torturas antes de desaparecer de mi cabeza.

*

En los años noventa viajamos a Santiago para conocer a la tía Sylvia. La capital de Chile era ruidosa y tenía un olor especial que a mí me encantaba, pero que todos decían que era olor a caca. Era invierno y ninguna casa tenía calefacción. Era imposible sacarse las bufandas y las parkas. Me cayó muy bien Sylvia porque hablaba fuerte, te pedía que por favor no le dijeras tía y siempre te ofrecía cosas ricas para comer mientras fumaba sin parar. Hablaba de cualquier cosa sin mirar de reojo, pedir disculpas o callarse de golpe. En uno de los viajes nos quedamos conversando las dos después de almuerzo, Sylvia se estaba terminando una botella de tequila que alguien le había llevado de regalo, miraba las paredes de su casa como si estuviera intentando encontrar algo, luego me miró. Dijo entre enojada y triste:

—Todo esto es un chiste.

“Todo esto” era Chile. Había vivido el exilio en México y no dudó en volver en cuanto pudo a Chile, pero no era el país que ella recordaba. Se sentía incómoda, ajena. Ella quería volver al país que había dejado y finalmente así lo hizo… regresó a México. Sus narraciones hicieron que quisiera conocer este país, que, al igual que ella, fue el que elegí para vivir.

*

Cada vez que viajo a Chile y veo a mi papá le pido que me cuente las aventuras que vivió con sus amigos que no llegué a conocer porque fueron detenidos el mismo día del golpe militar. Es nuestro ritual. Él siempre empieza diciendo: “Pero esas historias te las he contado muchas veces, poh chica”. Pero a mí nunca me basta escucharlas. Podría tener un casete con esas historias y escucharlas todos los domingos. Mi favorita es cuando papá y dos amigos se disfrazaron de curas, con atuendos cafés y cruces en el pecho para salir por las calles del puerto de Valparaíso a hablar a todo volumen sobre las maravillas del marxismo.

“El alías de mi tía detenida desaparecida era La Chica Alejandra. Su nombre: María Cristina López. Su cumpleaños: el 2 de noviembre. Su detención: el 23 de septiembre del año 1974. El lugar de su detención: su casa.”

*

En la cocina de la casa de mis abuelos siempre estaba prendida la radio. Los domingos se escuchaba el programa de un locutor que imitaba el acento mexicano a la perfección y sólo programaba canciones rancheras. Decía que había nacido en Chihuahua y que daba su reino por un tequila. Si querías mandar saludos, debías llamar a la radio y actuar. Siempre te preguntaba en qué lugar de la república habías nacido. Si te ponías nerviosa y hablabas como chilena, se enojaba y terminaba inmediatamente la llamada. Luego decía que estaba espantado porque había hablado con un fantasma. Si, por el contrario, respondías bien, te hacía reír y te dedicaba con mucho cariño una canción de Javier Solís, Pedro Infante o Jorge Negrete. Mi parte favorita era cuando daba noticias, por ejemplo, escucharlo decir: “Aquí en el rancho cercano a Santa Fe estuvo bien recia la cosa cuando el sol se escondió; ay, mis cuates, un bandido anduvo robando puercos recién nacidos. Todavía ni habían aprendido a chillar las pobres criaturas. Si nos está escuchando el bandido, le decimos: pinche ratero”. Un domingo ese conductor hizo una broma con Pinochet, donde lo comparó con una rata. Pensé que lo iban a desaparecer al día siguiente. Nos enteramos que no lo mataron porque tenía un hermano militar. El programa de radio se acabó para siempre.

*

El alías de mi tía detenida desaparecida era La Chica Alejandra. Su nombre: María Cristina López. Su cumpleaños: el 2 de noviembre. Su detención: el 23 de septiembre del año 1974. El lugar de su detención: su casa.

*

Cuando mi abuelo me contó que se podía comunicar con los muertos, imaginé que podríamos escribirle cartas a todos los desaparecidos para que nos contaran dónde estaban sus cuerpos. Les podríamos hacer un funeral con flores. Mi abuelo les daría un discurso de bienvenida vestido con su capa. Las tumbas tendrían que estar juntas, así sería más fácil celebrar los cumpleaños y las navidades. Entre más funerales fueran, más pasteles comería durante el año. En las navidades podríamos hacer ollas grandes de comida para que vinieran todas las familias a verlos.

*

En octubre del año pasado empezó la revuelta popular en Chile, el estallido social. Vivir eso a la distancia era difícil porque era algo que desde que nacimos, esperábamos. Que pasara algo que lograra romper la ilusión de esa vuelta a la democracia que fue como un flan mal hecho. O una comida envenenada que nos dieron a todos de a poquito para tenernos lo suficientemente drogados. Al fin explotaba la frustración con rabia. Que sacaran los ojos de los que marchaban me recordaba a los cuentos más tenebrosos que leí en la infancia. A esos cuentos de los hermanos Grimm. A esa película de Hitchcock donde una mujer es atacada por miles de pájaros. En Chile se empezaron a usar protecciones para los ojos, la nariz y la boca meses antes de la pandemia que vivimos desde el comienzo del 2020. Bombas lacrimógenas, balas, agua con ácido. Había que protegerse de todo el cóctel represivo. El antagonista mostraba su maldad y era nuevamente tenebrosa. Era como si en vez de 29 años de distancia con la dictadura, tuviéramos la distancia de tres páginas en un libro. Que fácilmente podrías retroceder y comprobar que no hubo grandes cambios. Los mismos protagonistas, las mismas locaciones, el mismo argumento.

*

En la Ciudad de México se organizaban cosas en apoyo a Chile. Marchas al Zócalo. Marchas al consulado de Chile. Lecturas de poesía. En fin, todo lo que uno intenta hacer lejos de casa siendo consciente que todo será hecho con un velo amargo por no estar en tu país natal. Los amigos mexicanos se sumaban a todo, mostrando una generosidad a prueba del miedo. Esos días recordé el tono serio imperante en los políticos de mi país. En los economistas que aseguraban que éramos los jaguares de la región. Los fuertes, los aplicados, los europeos. Los orgullosos de que el gobierno de Estados Unidos no nos exigiera visa porque éramos los sobrinos bien portados. Siempre he tenido miedo de las personas demasiado serías porque creo que en el humor hay mucha honestidad. La seriedad extrema me paraliza. Creo que en el humor se cuela la contradicción. Los vacíos. Tal vez los políticos confían y entrenan tanto su seriedad que poco a poco van perdiendo la honestidad. Cada día confío más en el humor, la rabia, y la aventura.

“Mis papás abrieron la botella de champaña que habían comprado en la primavera del año 1977, con la promesa de tomarla sólo cuando se acabara la dictadura. Nací y crecí con esa botella guardada en distintos closets, escondida del sol para que no se fuera a evaporar el alcohol.”

*

La primera vez que entrevisté a mis papás fue en diciembre del año pasado. Estábamos en su departamento en el puerto de Valparaíso. Los dos me miraron de reojo porque era obvio que, si llevaba cámara y micrófono conmigo, era porque la entrevista la había planificado desde México. Los dos me dieron la misma advertencia: no queremos salir en una novela o película tuya. Yo me reí sabiendo que me conocen lo suficiente para saber que en algún momento escribiré sobre ellos. Finalmente aceptaron y me contaron muchas cosas sobre su militancia en los años setenta que desconocía. En realidad, sé poco de esa parte de sus vidas. Casi nada. En la noche no me podía quedar dormida de lo emocionada que estaba. Al otro día, los dos bromeaban no tan en broma: “No queremos ser personajes de tus cosas”, pero yo les dije que si vivimos todo aquello juntos era imposible que no me consideraran parte de la misma historia.

*

Cada vez que cuelgo ropa en mi clóset veo la botella de champaña que compré a finales del 2019 para abrirla sólo y cuando en Chile se cambie la constitución política instaurada en plena dictadura. El plebiscito planificado para abril se pospuso por la pandemia.

*

Érase una vez, en un país no tan lejano, que se empezaba a creer que otro destino era posible. La idea de un virus invisible que puede enfermarnos hace cada día más visibles nuestras diferencias y las características de cada una de nuestras vidas. La pandemia no la vivo como una pausa; al contrario, devela las grietas de la narrativa política y económica. La pausa es de un particular sistema económico. El tiempo no está en pausa. Ni el más malvado de los personajes de nuestros cuentos y nuestras historias tiene ese poder sobre nosotros.

*

Ahora yo guardo mi propia champaña para cuando todo esto acabe. EP