Tiempo de lectura: 14 minutos

Corría 1994, tiempos complicados para el Estado mexicano. La

aparición pública del EZNL (enero), el asesinato de Luis Donaldo Colosio

(marzo), la elección presidencial (julio), el asesinato de Francisco Ruiz Massieu

(agosto), el cambio de gobierno y la crisis económica (diciembre). Ese año se

registró también la emergencia de grupos delincuenciales que iban más allá del

narcotráfico. Bandas de secuestradores en estados del centro y norte del país y

bandas dedicadas al robo de autotransporte en las rutas del sureste. El país

presentaba signos de descomposición que abonaban a la expansión del crimen

organizado. El viejo andamiaje político, que entre sus funciones atendía la

seguridad pública, ya presentaba fracturas desde los años 80. El avance

democrático, sin mecanismos de control, dejaba espacios cada vez mayores a la

corrupción y a la delincuencia organizada. México no contaba con una estructura

institucional para enfrentar el creciente reto de la inseguridad pública o para

contener la corrupción. Han pasado 24 años, cuatro administraciones —dos del

pri y dos del pan— y la estructura institucional para combatir la inseguridad

pública no presenta signos de mejora. La mayor parte de los programas

implementados en este lapso adolecieron de eficiencia, visión integral y

continuidad en sus esfuerzos. El tema ha sido motivo de preocupación de los

gobiernos en turno, pero la búsqueda de una fórmula exitosa ha resultado

siempre infructuosa. La seguridad pública del país está peor que nunca.

En 2012 hicimos un estudio en el que buscamos identificar

las fallas de la estrategia de la administración de Felipe Calderón.1

Entre las principales encontramos que había seguido una estrategia centrada en

la guerra contra el narcotráfico y no en la construcción de un esquema integral

de seguridad pública, con problemas graves de coordinación interinstitucional,

centrada en la acción policial y sin un esquema en el que dialogaran las

políticas sociales y las políticas de seguridad, construida de arriba hacia

abajo —de lo federal a lo municipal— con escasa o nula participación de las

comunidades; una estrategia que no logró articular el esfuerzo de estados y

municipios a los de la federación, que integró a los militares a la seguridad pública

sin considerar sus efectos y consecuencias y que no supo articular de manera

eficiente sus esfuerzos con el exterior.

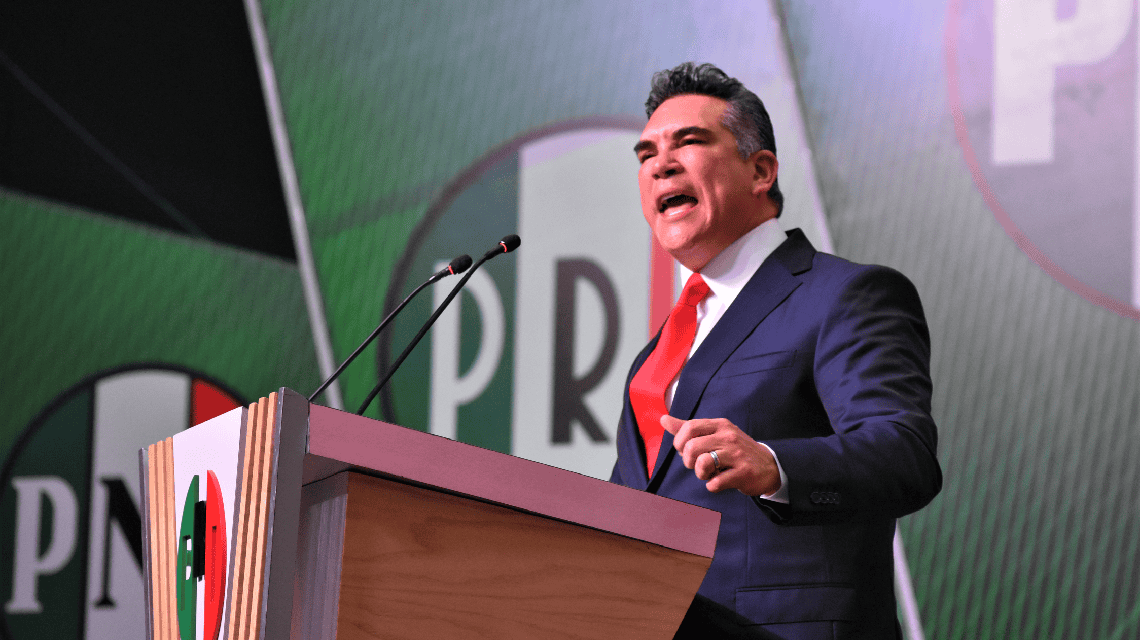

La administración de Enrique Peña Nieto llegó con una amplia

agenda de reformas y cambios estructurales que abrió expectativas de solución.

Promovió el cambio estructural pero su estrategia menospreció dos temas que se

convirtieron en su estigma y provocaron su derrumbe: la corrupción y la

seguridad pública. Tlatlaya, en el Estado de México (junio 2014), Ayotzinapa

(septiembre 2014) y la “Casa Blanca” (noviembre 2014), marcaron el tono de su

administración y se convirtieron en emblemas de la descomposición del gobierno

y de las instituciones del Estado. Andrés Manuel López Obrador, perenne

aspirante a la Presidencia de la República, convirtió el descontento ciudadano

en su principal activo político y el combate a la corrupción en el eje de su

campaña electoral. Su intuición fue acertada y llegó a la Jefatura del

Ejecutivo Federal.

En las siguientes páginas intentaremos ilustrar al lector

sobre la naturaleza y dinámica de la seguridad pública, los elementos que la

componen y sus requerimientos básicos. A partir de estos elementos haremos una

reflexión paralela sobre la viabilidad de los planteamientos del nuevo gobierno

para enfrentar el problema.

La seguridad pública

como construcción

La premisa básica de la que partimos se refiere a la

naturaleza del problema. La seguridad pública se construye, no es un tema de ir

a perseguir a los malos a sus madrigueras, sino de quitarles los espacios de

operación y expansión. Sin duda la seguridad pública requiere de un componente

reactivo, pero en definitiva no puede verse solamente como un tema de policías

y ladrones. Detener delincuentes y desarticular sus redes es necesario, pero no

suficiente para construir ambientes seguros.

Los países que disfrutan de esquemas eficaces de seguridad

pública los han construido durante décadas y se sostienen en valores sociales y

políticos profundos. Alemania y Japón, responsables en gran medida de los

horrores de la Segunda Guerra Mundial, al ser derrotados debieron reconstruirse

a partir de cenizas y sus pobladores tomaron la decisión de salir adelante a

partir de sus experiencias previas de organización y construcción. Actualmente

el capítulo de seguridad de la guía turística del Japón se reduce a una frase

“una mujer puede transitar sola por cualquier ciudad o pueblo del Japón, de día

o de noche, sin riesgo para su seguridad”. Hoy existen al menos 30 países con

sistemas de seguridad pública realmente envidiables, al menos desde la

perspectiva de México. La mayor parte de los sistemas exitosos comparten tres

características. La primera: el principal sostén de los andamiajes de seguridad

pública son las policías locales, es el caso de países con historias y culturas

tan disímiles como China, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Canadá o Uruguay. La

segunda: la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre

ciudadanos y autoridades, los ciudadanos confían en sus autoridades y la

autoridad trata con respeto y deferencia a sus ciudadanos. La tercera: tanto

ciudadanos como autoridades actúan en apego a la ley, por supuesto que en todos

lados se cuecen habas, pero son excepciones. En los sistemas que funcionan

predomina el apego a la ley y los sistemas de administración de justicia

funcionan razonablemente bien.

En todos los países donde funciona la seguridad pública,

entendida como seguridad ciudadana, existen agencias especializadas para

combatir el crimen organizado y para ello cuentan con instituciones robustas,

equipamiento y tecnología de vanguardia. Sus operativos son focalizados,

resultan imperceptibles para la mayor parte de la población y no afectan los

ambientes comunitarios. En México hemos pretendido resolver el tema de la

seguridad pública en la mejor tradición de las estructuras verticales de poder:

del centro a la periferia, de la federación a los estados y de los estados a

los municipios. La seguridad como un ejercicio de la autoridad frente a una

población pasiva y expectante. Ciudadanos en el papel, pasivos derechohabientes

en la realidad. En México denunciar o reclamar dista de ser buena idea, es

arriesgado o infructuoso. Es mejor aprender a aguantar. En eso de aguantar los

mexicanos somos altamente competitivos. Pero poco hacemos por mejorar.

La seguridad como

fenómeno multicausal

Los ambientes de seguridad o inseguridad son multicausales y

es compleja la tarea de generarlos y mantenerlos. Interrelacionar variables es

aún más complejo, sobre todo al tiempo de formular los programas e instrumentarlos

exitosamente. Hasta ahora el modelo mexicano no ha logrado encaminarse por esta

ruta. Existe desde hace años el enfoque multicausal de la seguridad pública en

el discurso y en los planes generales, pero al momento de aterrizarlo a

programas y acciones, cada dependencia opera por su cuenta; el esquema de

coordinación interinstitucional es precario o inexistente y esto sucede en los

tres órdenes de gobierno. Los programas de seguridad y los programas sociales

no se hablan. En el discurso y en los planes generales todos los aspectos son

igualmente importantes, pero al momento de asignar el presupuesto las

diferencias son gigantescas. En 2012 se estableció por primera vez un Programa

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación

Ciudadana (Pronapred) y se creó una subsecretaría para manejarlo. Los recursos

asignados al programa no llegaron al 1% del total destinado a policías y

fuerzas armadas.

En el estudio que realizamos en 2012 construimos un modelo

que contempla doce variables que inciden en la propensión a la violencia y la

inseguridad pública en México: (1) pobreza y marginación; (2) infraestructura

física precaria; (3) violencia intrafamiliar; (4) presencia de bandas y

pandillas; (5) presencia de delincuencia organizada; (6) presencia de armas,

drogas y alcohol; (7) presencia precaria de autoridad; (8) ambiente de

impunidad y procuración de justicia precaria; (9) debilidad institucional; (10)

bajos niveles de organización comunitaria y de cohesión social; (11) ausencia

de cultura de la legalidad; e (12) impactos transnacionales de la criminalidad.

Al analizar las variables encontramos que cada una merecería

atención focalizada para entender y atender su propia dinámica. Sin embargo,

por su naturaleza, podíamos agruparlas en cinco grupo: variables sociales (1 a

3), variables detonantes de violencia (4 a 6), variables institucionales (7 a

9), variables comunitarias (10 y 11) y variables internacionales (12). La

agrupación sectorial de las variables permite direccionar programas en función

de las instancias responsables. Como política pública el gran reto consiste en

armonizar las acciones en los distintos grupos de variables, para lograr un

resultado que efectivamente responda al carácter multicausal del fenómeno.

Variables sociales

Por mucho tiempo la pobreza y la marginación se consideraron

como causales mecánicas de la violencia y el delito. Está ampliamente

demostrado, en México y en otros países, que esta causalidad no es mecánica.

Otros factores deben incidir para que las personas en situación de riesgo se

conviertan en delincuentes. Campeche y Yucatán son dos de los estados más

pobres del país y están en los niveles más bajos de violencia y delincuencia.

Sin embargo, existen factores derivados de la pobreza y la marginación que

hacen a las personas más propensas a la violencia. Millones de mexicanos viven

en espacios familiares muy pequeños, en donde no existe la privacidad ni los

espacios mínimos para el debido descanso o para desarrollar tareas escolares. Está

comprobado que esta situación lleva fácilmente a traspasar las fronteras del

respeto, vuelve a las personas irascibles y desconfiadas. La ausencia de

respeto y privacidad deriva con frecuencia en violencia intrafamiliar, uno de

los problemas más serios que aquejan a la sociedad mexicana.

Sólo en casos extremos, por denuncia de familiares o

vecinos, interviene la autoridad y usualmente lo hace para sancionar a quien

resulte responsable. Este tema requiere de trabajadores sociales, psicólogos y

personal del sector salud. Avanzar en el tema en una comunidad implica la

participación y el compromiso de sus integrantes. Las organizaciones sociales

han jugado un papel importante en este ámbito para complementar y en muchos

casos sustituir al Estado. La descalificación a tabla rasa de las

organizaciones sociales, como lo ha hecho el actual gobierno federal, no abona

a la solución del problema.

Para las madres que van diariamente a trabajar,

particularmente las madres solteras o abandonadas, las guarderías son una

bendición. Van a trabajar por necesidad y, cuando su trabajo es digno,

encuentran un espacio de desarrollo personal. Dejar en casa a los niños

pequeños con los abuelos es como apostar a ver quién enloquece primero. En

general los padres ven por hijos y abuelos. El cuidado de los niños pequeños

requiere de profesionales. Claramente la actual política gubernamental en el

ámbito de las estancias infantiles resulta contraproducente.

Los espacios públicos son una extensión del hogar. La

ausencia de espacios públicos dignos y seguros para transitar, interactuar con

los vecinos y desarrollar actividades recreativas y de descanso, resulta

particularmente grave en las zonas marginadas. El rescate de espacios públicos

como mera obra pública, sin acompañarlos del trabajo social que esto implica,

es una solución trunca e incompleta. En un par de años volverán al deterioro, a

ser ocupados por las bandas juveniles o por los traficantes al menudeo. En los

años 80 del siglo xx, en Palermo, Sicilia, se dio una lucha definitiva entre la

mafia y el gobierno. El testimonio de Leoluca Orlando, alcalde de Palermo y uno

de los héroes en esta guerra,2 da cuenta del rol decisivo que jugó

el rescate de espacios públicos, resultado del trabajo conjunto entre

autoridades y comunidades. Para ganar esta guerra en ningún momento intervino

el ejército: fueron los jueces, las autoridades civiles y las comunidades

quienes la protagonizaron. La participación del gobierno central fue marginal.

Hasta ahora han sido claros los desaciertos del actual

gobierno federal en las variables sociales que sirven como factores de

contención y protección frente a la violencia y el delito. Menos claros son los

planteamientos para hacer algo distinto y sustituir lo que ya existía. Con

deficiencias, pero que funcionaba.

Variables detonantes

de la violencia

La presencia de drogas, armas y alcohol, de pandillas o

bandas juveniles y del crimen organizado, son detonantes de la violencia y el

delito, presentes en prácticamente todo el planeta. En Suecia, Burkina Faso, en

Japón y en Haití, nadie se salva. Son variables que han acompañado

prácticamente a todos los pueblos a través de su historia. La diferencia

estriba en los niveles de penetración de estos factores en cada sociedad. Esto

depende, por un lado, de la eficacia de los programas de prevención, contención

y sanción, a cargo de las autoridades. Por el otro, pero no menos importante,

de la tolerancia social a estas prácticas y del nivel de cultura de la

legalidad de su población. A pesar de la estricta legislación vigente en

materia de adquisición y posesión de armas de fuego, en México se han

convertido en herramienta de trabajo, moneda de cambio o eventual solución. En

climas de violencia e impunidad, las armas significan poder y respeto. Si a la

propensión a la violencia se añaden las armas de fuego y el consumo de

sustancias tóxicas, la combinación es mortífera. Poco se ha dicho sobre qué

hacer en este tema.

Cuando se habla de bandas juveniles con frecuencia se les

confunde con el crimen organizado. No son sinónimos, sino fenómenos con

orígenes, dinámicas y códigos distintos. El crimen organizado es un lucrativo

negocio al margen de la ley; las bandas juveniles, una forma de sobrevivencia y

búsqueda de identidad. En este aspecto el enfoque del actual gobierno es

pertinente. Los programas de la nueva administración dirigidos a jóvenes en

situación de riesgo, sin estudios ni empleo, aluden sin la menor duda a una

problemática muy seria en el país. Sin embargo, las soluciones planteadas no

necesariamente resuelven el problema. La mayor parte de estos jóvenes no tiene

formación, estructura ni habilidades para la vida, no se trata sólo un problema

de ingreso económico. Pretender resolver el tema con un año de beca y

capacitación para el empleo resulta simplista para atender una problemática

estructural cuya solución inicia en los ambientes familiares y en los sistemas

educativos. Adicionalmente, pretender que el gobierno federal tiene la

capacidad de administrar y dar seguimiento a este programa, es una quimera. Suena

más a campaña política que a programa de gobierno.

En las últimas dos décadas los gobiernos de la república han

colocado el combate al crimen organizado como la máxima prioridad en la agenda

de seguridad, como si fuera la principal causa de la inseguridad pública. Y la

situación de la seguridad pública no ha mejorado. Esto obedece a una razón

simple: sólo 5 % de los delitos son del orden federal y se vinculan con el

crimen organizado. Son los delitos del orden común los que conforman el grueso

de la inseguridad pública, los que permean cotidianamente en estados y

municipios, en las calles y en las comunidades. El crimen organizado se ha

expandido gracias a que existen condiciones para ello. Los programas locales de

seguridad son ineficientes e insuficientes y las puertas están abiertas para

los intrusos. En 2019 el actual gobierno federal decidió recortar los subsidios

municipales en materia de seguridad pública en 20%. Una decisión en la

dirección equivocada.

Variables

institucionales

Una de las mayores debilidades de la actual estrategia de

seguridad pública la encontramos en las variables institucionales. Los

gobiernos no pueden ser responsables de las acciones de sus antecesores pero

definitivamente lo son de sus propias iniciativas, logros y fracasos. Desde que

la seguridad pública se convierte en un problema mayor en la agenda nacional a

finales de siglo pasado, la mayor parte de los esfuerzos se han centrado en

fortalecer a las instituciones federales, en menosprecio de la policías

estatales y municipales que se mantienen en el tradicional abandono. La

tendencia a centralizar para resolver no ha funcionado. En la administración de

Felipe Calderón intentaron introducir un mando único para las policías

municipales desde los gobiernos estatales, que tampoco funcionó.

La precaria presencia de la autoridad en el tema de la

seguridad pública ha derivado en tres problemas graves: primero, la

ineficiencia e insuficiencia de las policías locales; segundo, la desconfianza

de la población en sus policías y la distancia creciente entre el policía y el

ciudadano; tercero, las malas prácticas de las policías, por la falta de

profesionalismo, honestidad y de controles por parte de sus superiores. La

corrupción es una resultante, no el origen de los problemas. En los países

donde la seguridad publica funciona, sus sistemas están blindados. Los policías

tienen una vida digna, su trabajo es valorado por la sociedad y por las

comunidades en las que trabajan. Las desviaciones se pagan y se pagan caro. La

situación se complica aún más cuando las policías se convierten en

delincuentes, por cuenta propia o se vinculan con el crimen organizado, el peor

de los escenarios. La impunidad es la puerta de entrada y la población queda

entonces en total indefensión, entre delincuentes uniformados y no uniformados.

Si a esto añadimos los sistemas de administración de justicia ineficientes,

parciales y contaminados, el estado de derecho se convierte en un espejismo.

El nuevo gobierno ha armado un tremendo galimatías con la

institucionalidad de la seguridad pública. La Guardia Nacional, que pretende

aglutinar fuerzas del orden heterogéneas, creadas con doctrinas y propósitos

distintos, ha causado un desorden sin precedente en el andamiaje institucional

de la seguridad. Llevan seis meses inventando estructuras y buscando los

cambios legislativos que las sustenten, mientras todos los delitos graves se

incrementan y no se ven visos de mejora. Lo que funcionaba a medias ahora lo

hace a octavas. Militarizar la seguridad pública es una de las principales

marcas del nuevo gobierno. El anuncio de las 266 regiones para manejar la

seguridad pública del país ha puesto en ascuas a gobiernos estatales y

municipales que no saben quién está a cargo y quién es el mando. Por lo pronto

los apoyos a estados y municipios se han reducido, lo mismo que el gasto

federal en seguridad. Los militares, otrora fuerzas de apoyo en las tareas de

seguridad pública, ahora deben asumir toda la responsabilidad. Eran el último

recurso y ahora son los responsables directos. Si ellos fracasan ya no hay a

quien recurrir. Una de las decisiones más delicadas y riesgosas adoptadas por

un presidente de México.

Variables

comunitarias

La estrategia vertical de seguridad pública, ahora llevada

al extremo al dejar el mando a los militares, ubica a la seguridad ciudadana en

el último reducto. Tradicionalmente las comunidades han sido poco partícipes en

la construcción de ambientes seguros, dada la distancia y lejanía con las

autoridades. Un esquema de seguridad militarizado provoca temor entre la

población, el temor genera desconfianza y la desconfianza abre mayores brechas

entre ciudadanos y autoridad. Tradicionalmente las autoridades han marcado la

pauta en materia de ausencia de cultura de la legalidad. Peor aún, al paso del

tiempo las comunidades se han vuelto más tolerantes a las malas prácticas y la

propensión a involucrase en ellas es cada día mayor. Es mejor negocio tomar el

atajo que recorrer todo el camino.

Los programas de prevención social de la violencia y el

delito del anterior gobierno estaban en la dirección correcta. Su

instrumentación enfrentó muchos obstáculos, derivados de los vicios existentes

en las instituciones responsables de instrumentarlos, pero estos escollos son

superables. La decisión de terminar con el programa en 2016 fue un enorme

desacierto y en el actual gobierno no existe una sola partida asignada a este

propósito. La subsecretaria a cargo del tema no cuenta con presupuesto para

hacer programas. En la instrumentación de los programas del Pronapred las

organizaciones sociales eran el pivote de implementación. Ahora están borradas

del mapa, por decreto presidencial.

En la lógica del actual gobierno esto aparece como una total

contradicción. Si su mayor interés es favorecer a los desposeídos —quienes más

padecen las consecuencias de la inseguridad pública, del abuso de los policías

y de las ineficiencias de la administración de justicia—, las decisiones de la

actual administración parecen ir en la dirección opuesta. ¿Quién se hará cargo

de los programas para combatir la violencia intrafamiliar? ¿Para rescatar

espacios públicos? ¿Para orientar a niños y jóvenes hacia conductas no

violentas?, ¿Para promover la cultura de la legalidad?. ¿Los militares? A todas

estas preguntas los planteamientos del gobierno federal no parecen tener

respuesta. Este es uno de los temas más preocupantes de la visión de la

seguridad pública de la actual administración.

Variables

internacionales

La cooperación internacional puede ser un factor de

invaluable ayuda para la instrumentación de políticas públicas de seguridad, en

tres vertientes. La primera, el aprendizaje de experiencias, metodologías y

sistemas para resolver complejos casos de corrupción, lavado de dinero, fraude

cibernético, etcétera; buenas prácticas e historias exitosas. La segunda, el

apoyo en sistemas y tecnología para las tareas de seguridad públicas, que

ciertamente va más allá del armamento y los helicópteros. La tercera, quizás la

más importante, la posibilidad de compartir información de inteligencia para

combatir al crimen organizado, el lado oscuro de la globalización y sin duda

uno de los fenómenos trasnacionales más complejos.

México en distintos momentos ha aprovechado estas tres

vertientes, pero desafortunadamente estos esfuerzos se han visto truncados con

los cambios de gobiernos y de prioridades. Nada escuchamos actualmente sobre

esfuerzos de cooperación en estos ámbitos, me temo que no existen. Las

fotografías del primer mandatario con la señora Bachelet, asegurando la

cooperación de Naciones Unidas para la formación de la Guardia Nacional en

materia de derechos humanos y uso moderado de la fuerza, no dejan de

sorprender. Nuestras policías y militares se han visto saturados de estos

cursos, pero sus actuaciones dependen de sus mandos y códigos. Un gobierno

volcado hacia adentro, cuyas preocupaciones internacionales se remontan a hace

quinientos años, difícilmente podrá aprovechar esta valiosísima veta de la

cooperación internacional.

Balance temerario

No hay mejor noticia para los delincuentes comunes y para el

crimen organizado que el desorden institucional. Mientras los políticos se

ponen de acuerdo, los delincuentes se aplican en sus quehaceres: poco les

importa si el presidente tiene mayoría o lo que diga en sus mañaneras. La

cuarta transformación les resulta indiferente y, mientras más caos provoque,

mejor para ellos. Policías federales, marinos, soldados, presidentes

municipales, directores y secretarios de seguridad en estados y municipios,

todos están a la espera de cómo habrá de funcionar el nuevo sistema nacional de

seguridad pública. Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica emiten instrucciones o

líneas de acción. En seguridad pública el que manda es el que carga con los muertos.

En este ámbito la ausencia de reglas claras lleva a la inacción.

En los hechos concretos lo único que sabemos es que se han

incrementado los delitos que conllevan prisión antes del proceso, un claro

retroceso a los avances logrados. Sabemos también que ahora los militares serán

responsables de la seguridad pública. Sobre cómo a partir de esto habrá de

organizarse el país para ser más seguro, solo existen especulaciones. Es muy

preocupante que en el ámbito de la seguridad pública —y no es el único— se viva

un proceso de deconstrucción institucional de lo que existía, uno de los

caminos de mayor riesgo que puede tomar un gobierno. Con todas las deficiencias

e insuficiencias que le podamos atribuir a las instituciones construidas en las

últimas décadas, son las que tenemos. Mejorarlas es bueno y ajustarlas es sano,

si existe sustento técnico y se hace para incrementar su eficacia.

Desaparecerlas porque eran de la pérfida etapa de la corrupción, resulta

estremecedor, pues sin instituciones nada funciona y construir nuevas es un

reto mayúsculo.

Además de eficientes, aspiramos a que nuestras instituciones

de seguridad pública sean democráticas, a que exista transparencia y se

respeten los derechos humanos. No sabemos lo que sucede en las reuniones

diarias sobre seguridad. No son tema de las mañaneras. Imposible, al menos para

el que esto escribe, entender el lugar que juega la cuarta transformación en la

seguridad pública. EP

1 “Factores que propician la violencia y la inseguridad:

apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México”, México,

Grupo Coppan S.C., 2012.

2 Leoluca Orlando, Hacia

una cultura de la legalidad: la experiencia siciliana, México, Universidad

Autónoma Metropolitana, 2006.

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia,

Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.