Alan Glass: un laberinto transparente

Nomen est omen. El nombre es destino. Alan Glass. Alan Vaso, Alan Cristal, Vidrio, Copa, Espejo… All in Glass. Todo en vidrio. Todo cristal. Todo transparente y sin más misterio que su propia evidencia: una caja donde todo se puede ver; una copa para brindar por la vida y los amigos; una ventana y un cristal donde la noche se mira reflejada una y otra vez; un espejo del mundo de todos los días pero también del otro mundo, allí donde el conde Isidore Ducasse sigue haciendo de las suyas; un vaso de agua fresca, insípida como la amistad.

Los muchos años de cercanía y las largas conversaciones que se me han concedido con Alan Glass me permiten afirmar que todo esto que se halla contenido en el vaticinio de su nombre se ha visto cumplido cabalmente en su vida y en su obra. A la sombra de una amistad transparente como una copa de vino blanco o, mejor aún, como un vaso de agua limpia, queda claro que aquello que afirmaba el maestro de Pessoa, Alberto Caeiro, es verdad: “El único misterio de las cosas es que no tienen misterio alguno”. Una casa de cristal.

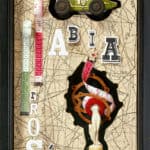

Entrar a la casa de Alan Glass en la colonia Roma es entrar a una de sus cajas maravillosas. Todo lo que se despliega ante nuestra vista resulta interesante. Más que interesante: evocador. Pero más aún que evocador, es magnético. El conjunto es como un imán… o sería mejor decir, quizá, que es como un trampolín para la imaginación: un verdadero impulso para tratar de comprender algo que se rehúsa a ser reducido a fórmulas o a ser puesto en palabras, a pesar de que cada una de las cajas, cada uno de los objetos allí reunidos, cada nuevo collage —por no hablar de la casa misma y de su huésped— nos quiere decir algo.

Su casa es como un invernadero poblado por plantas exóticas nunca vistas. Lo curioso es que estas plantas, estos seres nunca vistos, están conformados por cosas y fragmentos de cosas de todos los días. Criaturas cotidianas que de no ser por la mirada transformadora de un artista como Alan Glass, pasarían inadvertidas a los ojos de la mayor parte de las personas. Y si acaso no pasan inadvertidas —bien sea por su belleza, sus colores, su capacidad de evocar recuerdos o su extrañeza—, no van más allá de un instante de admiración y reconocimiento para volver al cajón de sastre de todos los días. Pero Alan Glass dista mucho de ser ya no se diga como la mayor parte de las personas, sino como muy pocas… como casi nadie.

Su familia, sin embargo, es bien conocida, famosa, incluso célebre, si bien algo aristocrática. Una aristocracia del espíritu. Y la conforma la plana mayor de los artistas surrealistas, ocupando un lugar de privilegio los padres fundadores, André Breton y Benjamin Péret; los maestros del collage, Max Ernst, Duchamp, Toyen, Picabia, Dalí; y, sobre todo, la extraordinaria colonia de artistas surrealistas que se avecindaron en México orillados por las trágicas circunstancias de la Segunda Guerra Mundial.

El festín de los grandes transparentes, 2001

Pero de toda esta asombrosa familia, Alan Glass nunca ha estado más cerca de nadie que de Joseph Cornell. Ni siquiera la gran Leonora Carrington, hermana mayor, amiga y cómplice de toda una vida, ocupa un lugar tan grande en su corazón y en su arte como el maestro de las cajas oníricas, poéticas, músicas, mágicas, lúdicas, místicas (y aquí pueden ustedes agregar todos los adjetivos esdrújulos que vengan al caso) como Joseph Cornell. Otro irredento solitario. Un monje trapense del arte. “Cornell es como mi hermano —ha declarado Alan Glass— así como los surrealistas son mi familia. Ése es mi árbol genealógico”.

Y la habitación encantada que en la enorme mansión familiar surrealista le ha tocado a Alan Glass —o mejor sería decir: que él mismo ha ido construyendo pacientemente con sus obras—, como la de todos los surrealistas está atestada de objetos. Los más disímbolos objetos se dan cita en su casa convocados por el ojo y la mano que, siguiendo los dictados de un sexto sentido —una pura necesidad interior—, captan sus afinidades electivas. Afinidades que podrán o no aparecer más adelante en una pieza: una caja, un objeto, una escultura, un collage… piezas que se pueden llevar días, meses, años o décadas en cristalizar. Porque hay que saber dejar que pase el tiempo. Y Alan lo sabe.

Y es que algo pasa, sin duda, en la obra de Alan Glass… algo más que el tiempo. Algo que vibra y transmite mensajes desde sus cajas de cristal. O lo que pasa no es nada más el tiempo. Pasa una corriente de energía pura que nos toca, nos sacude, nos conmueve por su belleza y por su absoluta sinceridad. Es la luz de una obra que ya se cuenta entre las más logradas, significativas y profundamente auténticas que se han realizado en el México que nos tocó vivir. Una obra signada de principio a fin por la inspiración de estirpe surrealista, simbolista y romántica.

Porque Alan Glass es un artista que cree en la inspiración. Y se nota. Y como todo artista que de veras cree en la inspiración, cree en la existencia indiscutible de las Musas, esas bellas señoras que se aparecen cuando uno menos las espera. A la hora de la hora. Cuando se concede el centímetro cúbico de suerte. En el momento menos pensado. Justo en ese instante en que el artista sabe que el mundo le habla a través de todo y con la voz de todos, que no es otra que la suya propia. Una voz que, en el caso de Alan Glass, habla sobre todo a través de los objetos que le revelan un oráculo.

Para quien sepa ver y sentir, es indudable que cada una de las piezas de Alan Glass funciona como si fuera un augurio: un conjunto de objetos y de signos que dictan por dónde hay que seguir, y que, en el proceso, dan sentido a su vida. La vida. “Si no me hubiera pasado la vida coleccionando —dice Alan Glass— yo no sabría qué hacer”. El afán, el genio y la locura del coleccionista. Esa extraña inclinación del género humano por reunir, conservar y reconstruir la más disímbola fauna de objetos a fin de insuflarles nueva vida. Y que de paso, en el proceso, y como si de lo más natural se tratara, nos sugiere a nosotros, cómplices de la aventura, preciosas y secretas verdades.

El juego del reciclaje de las imágenes y de los objetos en la práctica del collage encuentra en el trabajo de Alan Glass —como lo encontró antes en el de su maestro y tutor virtual, Joseph Cornell— una cima. Podemos sentir en todas sus obras, además de tantas otras cosas, la mirada de un artista ecologista que en todo ve las ruinas del naufragio del mundo moderno, así como la esperanza de rescatar del caos y la fealdad, con un infinito cuidado, algunas señales preciosas: unas cuantas piezas que nos permitan recomenzar el juego. El Gran Juego del que hablaba el mago de El monte análogo, René Daumal.

En los objetos y collages de Alan Glass el mundo moderno del consumismo y el estéticos”, me ha dicho Alan Glass, que no reniega nunca de su filiación surrealista. Y haciéndose eco del urgente llamado de Breton, continúa realizando una obra ajena a toda preocupación estética o moral. Paradójicamente los resultados de su búsqueda visionaria y de su paciente trabajo nos dan, sin que así se lo haya propuesto, una lección de integridad artística, y terminan por ser preciosamente estéticos a nuestros ojos. Una estética que, claro, tiene mucho más que ver con la belleza convulsiva de la que hablaba Breton, que con la ya muy ajada belleza de las viejas y nuevas —y cada vez más fugaces e insignificantes— academias.

Fue esa belleza convulsiva la que lo trajo a México. En un preclaro ejemplo de azar objetivo, Alan Glass se topó un día —hace ya más de cincuenta años— con una calaverita mexicana de azúcar en casa de Aube Elléouët, hija de Breton y Jacqueline Lamba. La calaverita muy probablemente se la llevó Péret de México a París y se la dio a Breton, quien, a su vez, se la regaló a Aube. Al instante, este objeto sorprendente encendió en Alan el deseo de viajar a esa tierra mágica de donde provenían estas criaturas maravillosas, contradictorias e inescrutables. Criaturas que le hablaron de un mundo donde la muerte era dulce y nutritiva,

y donde la vida no le daba la espalda a la muerte. Antes al contrario: la celebraba.

Celebremos, pues, también nosotros hoy este reconocimiento a la obra de Alan Glass que en ningún momento ha dejado de cumplir con su destino de artista. Desde aquellos primeros dibujos hechos con lo que en México llamamos “pluma atómica” —bolígrafo, biro— en la caverna del club de jazz de Saint-Germain-des-Prés, en el Barrio Latino del París en cuyo guardarropa Alan trabajó en los años cincuenta, hasta la obra en proceso del mismo día de hoy, late un mismo anhelo de belleza y libertad.

Con la música de fondo de Duke Ellington y Billie Holiday, Stéphane Grappelli y Miles Davis, y tantos otros maestros del jazz que le inspiraron esos primeros dibujos que Breton y Péret organizaron y presentaron en 1958 en la galería Le Terrain Vague, celebremos esta obra admirable y utópica, fuera del tiempo y singular.

Porque en las jaulas del tiempo de Alan Glass laten corazones de otra religión, de otros dioses, de otros tiempos. Corazones vivos de seres humanos que todavía eran —que todavía son y que todavía somos— capaces de responder al mismo tiempo al llamado del Primer Manifiesto Surrealista —“solamente lo maravilloso es bello”— y a la fórmula del vidente Arthur Rimbaud en esa ecuación fundamental de la Teoría de la relatividad poética: Je est un autre. “Yo es otro”.

Alan Glass es otro: un laberinto transparente. EP

Ice Castles (serie de cinco cajas), 1971

Agradecemos a Alan Glass su autorización para reproducir estas imágenes de su obra en nuestras páginas.

Todas las fotografías de la obra de Glass en este sitio web son de Paolo Gori.

* Este texto de Alberto Blanco se leyó en la ceremonia de entrega de la Medalla Bellas Artes, otorgada a Alan Glass el pasado 15 de noviembre en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El artista recibió el reconocimiento de manos de Lidia Camacho, directora general del INBA.

- Musique à soie

- Picabia, Rose Sélavy

- The Toy Cabinet of A Yesteryear Prince

- Juegos pirotécnicos (dos manos)

- El festín de los grandes transparentes

- Portrait Oursin-Sea Urchin

- Hacia el oro del tiempo (homenaje a André Breton)