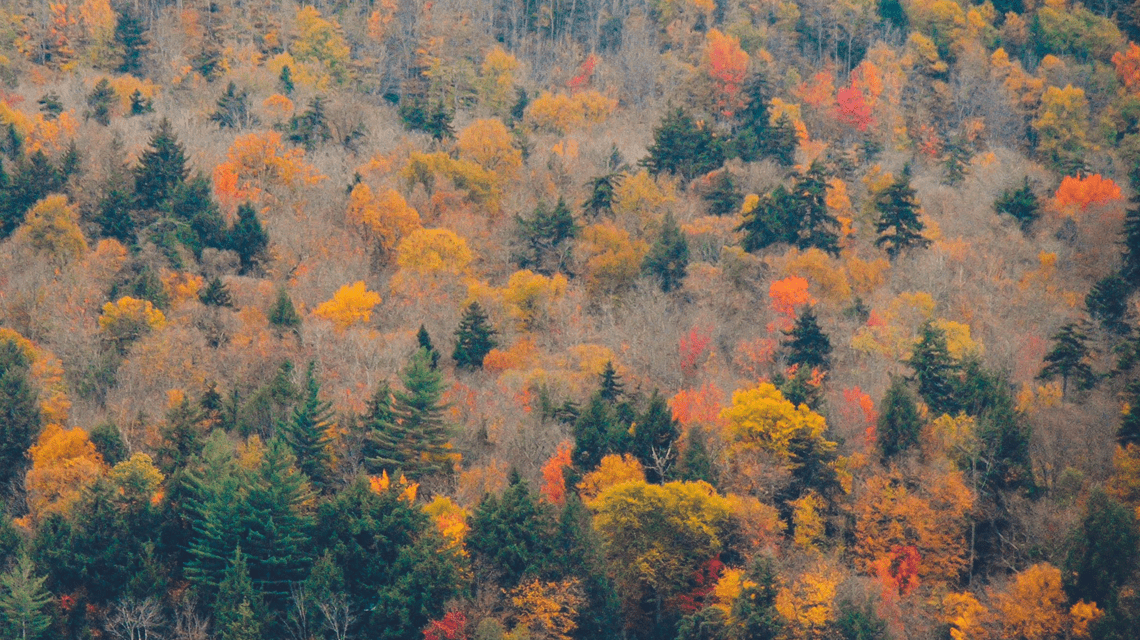

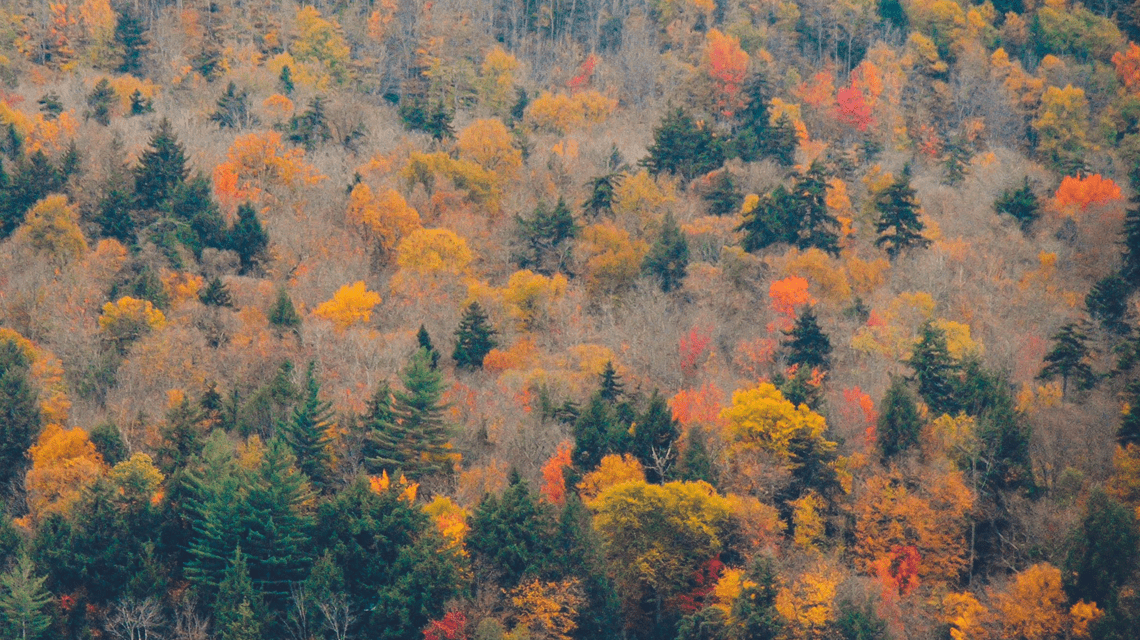

¿Cuántas palabras estamos dejando de pronunciar? En este breve ensayo, Laura Sofía Rivero esboza algunas ideas sobre ese vocablo que, como los árboles de las ciudades, está siendo desterrado.

¿Cuántas palabras estamos dejando de pronunciar? En este breve ensayo, Laura Sofía Rivero esboza algunas ideas sobre ese vocablo que, como los árboles de las ciudades, está siendo desterrado.

Texto de Laura Sofía Rivero 01/11/22

¿Cuántas palabras estamos dejando de pronunciar? En este breve ensayo, Laura Sofía Rivero esboza algunas ideas sobre ese vocablo que, como los árboles de las ciudades, está siendo desterrado.

La Ciudad de México está revestida por una espantosa pátina de polvo y mugre que se aloja sobre toda superficie. Ésa es su marca distintiva: una película gris, nuncio del smog y los derrumbes. Pocas notas verdes destacan en este panorama abrumadoramente plomizo: asfalto, estacionamientos por doquier, segundos pisos que son rascacielos erigidos como tributo a los automóviles, nudos de vialidades congestionadas durante esta hora pico que ya no acaba nunca; una arquitectura urbana digna del escenario de Akira, dice un amigo.

Cómo no extrañar los árboles. Cómo no lamentarnos de vivir apelmazados unos sobre otros en edificios de departamentos donde nada se puede sembrar, mudándonos de un lado a otro en una fuga perpetua, hacinados sobre terreno estéril. Es un hecho que vivir así puede mellar el ánimo, pero últimamente me he preguntado si acaso el exceso de muros de concreto no sólo está acabando con las áreas naturales sino también con ciertas palabras hermosas. Es una pérdida doble: naturaleza relegada a las reservas naturales y vocablos desterrados del habla coloquial. Con un contacto cada vez más difuso con los árboles, no me sorprende escuchar cada vez menos palabras como araucaria o casuarina. Pues, ¿cuántas personas podrían distinguir un oyamel de una acacia? ¿Para quiénes siguen significando algo estos motes?

Con vergüenza admito que yo formo parte de una generación fustigada por muchos vacíos en la memoria: acostumbrados más bien a la vida digital, ya poco o nada nos dicen esas palabras —olmo, begonia, roble— que en otro tiempo dibujaban una silueta precisa en el cerebro y avivaban ciertos colores de la imaginación. Me bastó un sondeo entre mis conocidos para verificar que de nada sirvieron nuestras clases de geografía, historia o biología: de las ciudades capitales, las fechas insignes y los nombres de la flora quedan pocos rastros almacenados en las profundidades de nuestro sótano mental. Pronuncio la conjunción de esas sílabas —aligustre, magnolia, liquidámbar— y sólo se proyecta la borrosa huella de un conocimiento fantasma.

“Decimos árboles porque no podemos precisar qué se alza ante nosotros entre toda esa extensa categoría. Es un concepto comodín, salvavidas, nada más para salir del paso”.

Las palabras que no se usan, se olvidan. Decimos árboles porque no podemos precisar qué se alza ante nosotros entre toda esa extensa categoría. Es un concepto comodín, salvavidas, nada más para salir del paso. No pocas veces me ha sucedido que, hojeando un libro, me encuentro ante el mote de una especie vegetal que me resulta irrepresentable. Me apoyo en el buscador de internet para figurarme aquello que la experiencia me ha negado —crecí en la periferia rodeada por el humo de las fábricas; tengo más pericia desalojando áreas por incendios que cultivando un huerto— y son las imágenes que aparecen en mi pantalla quienes remedian un poco de esa ceguera. Es triste afirmarlo: he llegado a muchos árboles primero por los libros y por el conocimiento de segundo grado, más que por los propios bosques.

Esta ignorancia me hace preguntarme si acaso llegará el día en que las ediciones críticas juzguen necesario poner a pie de página una nota que explique a sus lectores qué es un boj, cómo luce una azucena, a qué se refiere el texto cuando dice ciprés. Si nos alcanza el futuro cercano que proyecta Este vacío que hierve, la novela de Jorge Comensal, este temible presagio cobraría realidad por entero. De leer con cuidado la literatura publicada recientemente, ¿nos percataríamos de que hay menos vocablos de fauna y flora que en otras épocas? No sé si un estudio lingüístico confirmaría que, de un tiempo para acá, ciertas palabras de esos campos semánticos han caído en desuso en nuestro cotidiano. Tengo la impresión de que cada vez se angosta más nuestro lenguaje en materia vegetal.

Alguna vez escuché que esa falta de relación con la naturaleza ha llegado a límites insospechados: se decía que había niños estadounidenses incapaces de concebir que no existen los árboles de dinero o los árboles de leche. (Yo misma conocí a un adulto que no sabía lo que eran las pasas, pues creía que se recolectaban de algún arbusto así tal cual él las degustaba en un delicioso postre). ¿Qué tan factible es que regresen a nuestro diario aquellas palabras perdidas? Aunque añoremos los árboles que escasean en nuestro asfalto, poca realidad tienen ante nuestros ojos aquellos que siguen allí y no podemos distinguir; exiliados de nuestro entendimiento botánico, todos ellos de los cuales hemos olvidado el nombre.

“Quizá la fascinación por las jacarandas ha encontrado su cúspide allí: en lo mucho que se adaptan a los parámetros estéticos de los medios digitales tapizando las calles con alfombras moradas. No son los troncos ni las hojas los que nos seducen, sino la exuberancia de las flores”.

No creo que mucho cambie si estos seres sólo nos importan en tanto qué puedan ofrecerle al ser humano. Para muchas personas, los árboles son una mera escenografía, un objeto decorativo. La vista idónea para un ventanal inmenso, el fondo perfecto para las fotografías de una boda. Intercambiables por cualquier otro espacio destinado para las cámaras, los filtros y el flash, están al servicio de las ansias del retrato. Quizá la fascinación por las jacarandas ha encontrado su cúspide allí: en lo mucho que se adaptan a los parámetros estéticos de los medios digitales tapizando las calles con alfombras moradas. No son los troncos ni las hojas los que nos seducen, sino la exuberancia de las flores. En un mundo donde lo fotografiable tiene cada vez más valor, no sé qué tanto resulta mejor apreciar cualquier cosa (la naturaleza, las exposiciones artísticas, los seres amados) simplemente por servir de escenario para nuestro rostro.

¿Es posible regresarles a los árboles el hálito sagrado que tuvieron en otros tiempos? Como ese fresno perenne, el Yggdrasil de los nórdicos, que mantenía unidos diferentes territorios anudados a sus ramas y raíces; un eje del mundo; un poste irradiador de vida, conocimiento y miel. O como el murmullo del viento que movía las hojas de algún roble sabio, sutil susurro captado por los druidas interpretadores de mensajes divinos. O el viejo baobab africano que retó a los mismísimos dioses con su impactante longevidad. ¿Queda un resabio mínimo de esa existencia sacra que pueda germinar en nuestras sociedades industriales?

Me temo que no. Todo intento por resucitar antiguos mitos deriva en una idealización ponzoñosa. En fechas recientes oí hablar de la así llamada “arboterapia”: una práctica sanadora que vocifera “los beneficios de abrazar un árbol” pues asegura que tiene “efectos curativos”. Incluso en estas propagandas naturalistas, el ser humano siempre está en el centro. La flora es valorada por su sentido utilitario. Ya sean árboles frutales o cualidades medicinales sacadas de la manga: nada que no sirva, importa.

Entre nuestra ignorancia extrema, banalización y cursilería, parece que poco podemos hacer para recobrar un lazo perdurable con el mundo vegetal. ¿Cómo volvernos a interesar por eso que ya, incluso, escapa a nuestro lenguaje? Quizá con la observación de fenómenos sutiles, pero asombrosos que nos hacen hablar el idioma profundo de la savia y la resina. ¿No es increíble el tiempo peculiar, suspendido y paciente, en el que viven los árboles? Sin moverse como los animales, ni hibernar para siempre como el reino mineral, viven a su propio ritmo. Cambian y crecen sin aspavientos, pero con rigor disciplinado. Observan nuestras carreras bajo la rutina urbana con una mirilla distinta. Con razón Tolkien los imaginó tan lentos, pero tan fuertes. Al caminar por las accidentadas calles de Coyoacán, podemos ser testigos de su brega silenciosa: aceras rotas por las raíces de un ahuehuete o un pirul, quebradas como si hubiese despertado repentinamente un gigante en sobresalto. En esa imagen sostengo lo poco que me queda de esperanza. EP