Cuota de género es el blog de Abril Castillo en Este País y forma parte de los Blogs EP.

Cuota de género es el blog de Abril Castillo en Este País y forma parte de los Blogs EP.

Texto de Abril Castillo 16/11/21

Cuota de género es el blog de Abril Castillo en Este País y forma parte de los Blogs EP.

Le pregunto a mi hermano si quiere que le explique todos los procedimientos que le han hecho las últimas semanas a mi mamá. Por qué creo que están tardando tanto. Qué pudo haber salido bien o salido mal.

—Si tardan poco en avisarte, no es bueno. Si tardan mucho, también puede haber pasado algo.

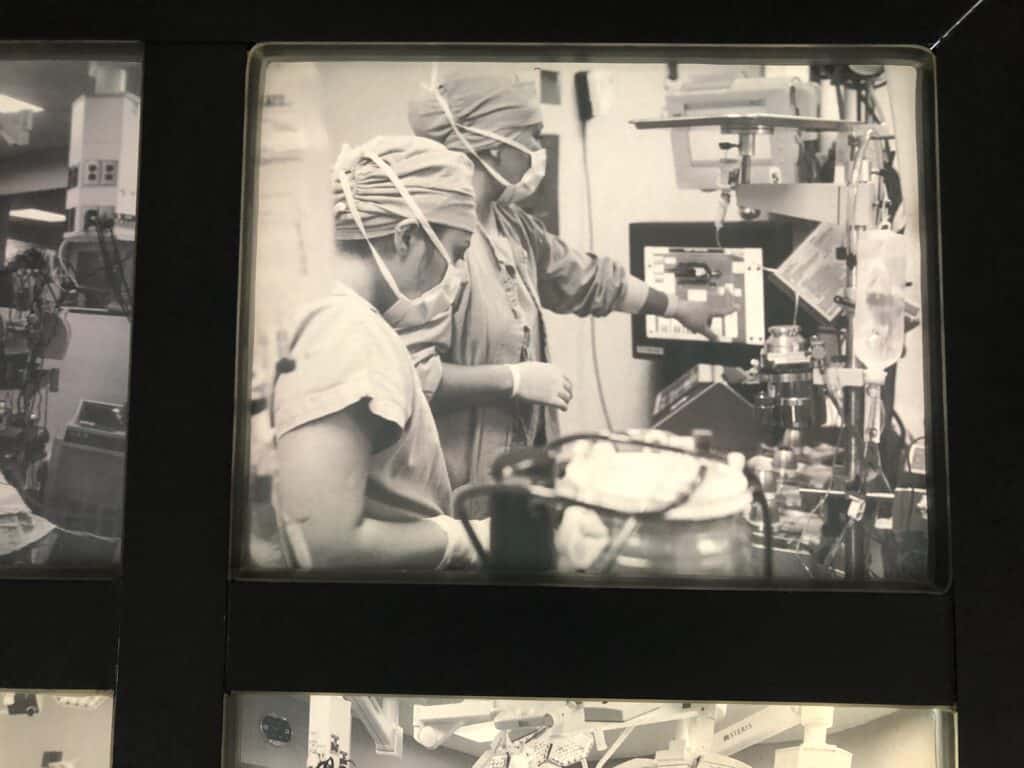

No sé exactamente medir bien el punto medio. Llevamos más de dos horas en la salita del piso cinco de Cardiología, donde hacen las cirugías, y hemos habitado como árboles cada centímetro de ese suelo, hasta quedar sentados uno al lado del otro en una banca que está detrás de un muro donde hay fotos en blanco y negro de cirugías a corazón abierto. Sentados ahí nos ve quien llega en el elevador, pero no quien sale de los quirófanos a dar informes. Así que cada tanto me asomo cuando escucho que se abren y se cierran las puertas eléctricas que separan la sala del pasillo interior del piso.

—¿Quieres que te explique qué le pasó a Carmelix? —le digo, luego de haber visto muchos memes ahí sentados lado a lado, como una manera de ponernos al día. Ha pasado más de un mes sin hablarnos.

—La verdad no quiero saber —me dice sin despegar la vista de Reddit.

No lo entiendo.

—¿Por qué no quieres saber?

—No sé, sólo no quiero.

—¿Qué emoción te genera en el mapa de Plutchik? —le pregunto, aludiendo a un juego que él me enseñó a jugar.

Parece recorrer el círculo cromático con la mente, los ojos abiertos mirando hacia arriba, hasta que llega a una emoción y se detiene:

—Siento aversión.

“La aversión es parecida al asco, las ñáñaras. Su versión suave es el tedio, pero la intensa es el odio.”

La aversión es parecida al asco, las ñáñaras. Su versión suave es el tedio, pero la intensa es el odio. Yo me acostumbré a ver todas las heridas conforme iban ocurriendo en el tiempo y cuerpo de mi mamá, desde las más pequeñas incisiones y los miles de moretones que se le hacen a causa de tomar diario aspirina, hasta la herida de casi veintidós centímetros en su ingle. Cuando pienso en su cuerpo no siento aversión, tampoco cuando lo veo.

La recuerdo la semana que la dejaron caminar y que estaba vuelta y vuelta por los pasillos del piso nueve. Recuerdo cómo un día, en una de mis idas a verla, cuando se abrieron las puertas del elevador, ahí estaba como una amiga que te recibe en la puerta de su casa cuando la visitas. Ya le habían dado permiso de levantarse de la cama y llegó hasta ahí en el límite de su libertad, a las puertas de los elevadores, a esperarme. Si pudiera, mi mamá se acercaría a la ventana, y no es porque le esté prohibido ese lugar, sino porque no soporta ver las alturas.

Ese mismo día me dijo que no bajara a comprar agua, que ahí en la enfermería tenían una cocina y dentro un garrafón. Que ellas, las enfermeras, me convidaban. Me contó cómo iba a cada rato a llenar su botecito, me dijo que fuera yo sola, entrara con confianza, pero me dio pena, así que me acompañó. Tímida yo desde niña, mi mamá siempre hablaba por mí, me hacía todo. Al seguirla, segura ella de sí misma y sus pasos, sentí que estábamos en una pijamada donde solo ella traía pijama. Me convertí en la amiga que va a la casa de la otra, mi mamá en su piso, en su cama, en su cuarto, en su casa. Pasamos por donde estaban los residentes y las enfermeras, sentados todos frente a un largo escritorio común, lo que sería una barra en un restaurante, nosotras las meseras. Nos miraron cómplices y con un gesto de ojos mi mamá les mostró la botella y señaló hacia el cuartito con el garrafón. La enfermera Bety se rio y asintió con la cabeza. Entramos a la minicocina y mientras mi mamá llenaba una de las botellas, yo leí un letrero pegado entre el garrafón y la boquilla que decía:

No pegar la boca de las botellas directo a la salida del agua

Una protección contra el covid

Mi mamá ya la había pegado, pero yo seguía tan tímida de estar ahí, con los doctores y las enfermeras tan cerca, que me quedé muda y pensé que qué era lo peor que podría pasar. En eso empezó a llenar la segunda y ahí de pronto la separó ahora sí y me miró con cara de travesura. Esa cara que las dos hacemos: a media risa mordernos el labio de abajo y hacer saltones los ojos al mirar a quien ya te cachó.

—¿Ya viste el letrero? —le susurré.

Y se cagó de risa. Y yo también. Y ahí nos quedamos apretando las piernas para no orinarnos. Entró Bety y nos regañó de broma.

—¿Qué andan haciendo?

Mi mamá dijo:

—Solo vinimos por agua —y no reveló su error.

Yo nunca puedo no confesarme pero ahí me di cuenta de que no hay que decirlo todo; incluso 37 años después de conocerla sigo aprendiendo cosas de ella. Le seguí la mentira y nos fuimos de regreso a su cuarto. A nuestro cuarto. Nos sentamos en la terraza techada, en la mesa con cuatro sillas. Ella subió la pierna para tenerla estirada. Y tomamos nuestra agua robada mirando al segundo piso del periférico mientras en la montaña caía el atardecer.

—Yo en cambio aprendí a ver la sangre —le digo a mi hermano, mientras seguimos esperando—. Antes me daba miedo, ahora ya no me da ni asco.

Cuando la vez pasada la dieron de alta, a los dos días de haber vuelto a casa, mi mamá tuvo una hemorragia inesperada en la herida y mi hermano la llevó a toda prisa a urgencias. Pensó que se estaba desangrando. Llegaron a las diez de la mañana y cacho, la metieron a quirófano a las once. Ahora son más de las tres y nadie nos dice nada. No le digo a Tomás porque no quiere saberlo, pero pienso que hay dos posibles escenarios: que mi mamá ya esté otra vez en el piso nueve y nadie nos haya avisado, o que algo de la arteria se haya complicado mucho y sigan operándola. No pienso siquiera en el tercer escenario porque ya nos habría salido alguien a avisar, rompiendo ese silencio frío que corta el aire en un tiempo de quirófano.

Hay más familias. Una pareja reza e invita a dos solitarios que están al lado. Mi hermano y yo los miramos de lejos. La puerta del pasillo se abre y una enfermera de cirugía empieza a decir nombres. Ahí los familiares se acercan y los vemos a un paso dentro recibir el parte médico. Pienso que la herida de mi mamá estaba ya tan grande y sus venas tan frágiles que ahí fue que se le abrió. Pienso que si hubiera sido una arteria no habría tenido tiempo de llegar a urgencias; dicen que con la ilíaca abierta te desangras en unos tres minutos.

—Es que subió unas escaleras, quería prender el calentador para bañarse —me cuenta mi hermano y yo me enojo y me desespero de que no haya seguido las instrucciones de no subir escaleras. Luego de cierta forma entiendo por qué se quería bañar, por qué ya no quería esperar más; la urgencia de un baño caliente para desprenderte de la pesadilla.

Él me pregunta qué siento yo, pero en ese momento no lo sé. Luego una emoción me llega de golpe. Y al buscar una palabra no recuerdo el círculo de Plutchik sino una clase de ilustración con Alejandro Magallanes, donde nos hizo hacer dos columnas para poner opuestos, de ahí más adelante haríamos una ilustración. Una de las columnas encabezaba la lista con la palabra asco, pero en contraposición no estaba la confianza, como pone Plutchik, sino la ternura.

“Yo pienso en ella, pienso en mi mamá, recuerdo todos estos días, el tiempo juntas y eso es lo que me invade. Un sentimiento de profunda ternura por tener ahí su cuerpo cerca. Confundiendo a cada instante quién cuida a quién.”

Yo pienso en ella, pienso en mi mamá, recuerdo todos estos días, el tiempo juntas y eso es lo que me invade. Un sentimiento de profunda ternura por tener ahí su cuerpo cerca. Confundiendo a cada instante quién cuida a quién.

La enfermera sale de nuevo y no dice ningún nombre, más bien nos lo pregunta. No el nuestro, sino el de ella, nuestro paciente. Lo retiene en la memoria y se va, y a los pocos segundos vuelve y nos hace pasar, no ahí a la mera entrada, sino a la oficina del director de cirugía, que fue quien operó a mi mamá. La respiración y el tiempo se nos detienen a mi hermano y a mí. No decimos nada. El doctor Humberto nos hace sentarnos y al fin rompe el silencio:

—Todo salió bien.

Tomás y yo nos reímos de nervios. Aunque no lo decimos, ambos recordamos esa escena de Pegado a ti de los hermanos Farrelly donde luego de la operación de separación de unos hermanos que nacieron pegados, el médico le dice a la familia: “Lo siento mucho, los hemos perdido”. Todos lloran, se abrazan, se consuelan entre sí. En eso entra una enfermera y dice: “Ya los encontramos, estaban en el piso de arriba”. La novia de uno golpea al doctor y acaba la escena. Mi hermano y yo éramos los únicos riéndonos de todos los chistes en el cine. Mi mamá riéndose más bien de nosotros.

—Es que como duró más de cuatro horas la cirugía, estábamos muy asustados —le confieso a Humberto.

—No duró cuatro horas, duró menos de una —me responde extrañado Humberto—. No la metimos luego luego. Ya está en el piso nueve. Afortunadamente no era la arteria, sólo era una venita muy escandalosa, pero ya la encontramos y la cauterizamos. No va a dar problemas. ¿Quieren verla? —saca su celular y empieza a buscar hasta que da con ella y le pone a mi hermano la pantalla a tres centímetros de su cara.

Tomás en vez de cerrar los ojos, los abre más, y se tapa la boca. Humberto voltea ahora el teléfono hacia mí y veo un video de la herida abierta de mi madre y la sangre emanando en un chisguete como tubería rota. Me río y le digo que mi hermano ni siquiera quería saber qué tenía mi mamá, no quería ni que se lo contara.

—Me da mucha impresión ver sangre —le dice Tomás, tratando de contenerse.

Humberto no lo toma a mal. Entiende y guarda la imagen y luego devuelve su teléfono a su bolsillo y nos dice: —Bueno, es que esto es el día a día aquí. EP